2022年7月

築地書館

築地書館-

『英国貴族、領地を野生に戻す 野生動物の復活と自然の大遷移 』

経営困難に陥った農場をあきらめ、動物を放してなすがままにさせるとどうなったか、という話。英国が舞台ですが、人口減少が避けられない日本の将来にとっての大事なヒントがあります。土地は人間だけのものやないんやで。

2022.07.29

白揚社

白揚社-

『家は生態系 あなたは20万種の生き物と暮らしている 』

身の回りからいきものを完全に排除して暮すことは、土台無理な相談です。家の中だって同じ。「清潔」なんて幻想です。シールドを下ろし降伏しましょう。私たちといきものたちは合わせて1つ、って言いたくなります。

2022.07.27

幻冬舎

幻冬舎-

『カラス屋、カラスを食べる 動物行動学者の愛と大ぼうけん 』

松原さんの本はどれも抱腹絶倒ですが、今回選んだのは彼の学生時代の話が主なコレ。生き物系人士の青春はこんな感じです。ちなみに、表題のカラスを食べる話には私の妻も登場。当時の私はというと、そんな彼らを遠巻きに眺めていたのでした。

2022.07.25

ミシマ社

ミシマ社-

『コーヒーと一冊 』

かわいい箱に入ってやってくる、コーヒーのお供になる小さな本棚です。 ミシマ社のこちらのシリーズは、本屋さん・書き手・出版社を応援するというコンセプトを持ちながらも、『オモシロイヨ』と自信を持ってクジラに言わせている、なんともユニークな一箱です。 一冊ずつはコーヒーを飲む間に読みおわってしまいそうなページ数。 そしてそれぞれが全く表情が違っていて、一本のドラマを見た気分になる益田ミリさんの脚本本や、辛口(かなり)ながら質問者に「ああ、聞いてよかった」と言われる最相氏の人生案内や、中学校から学校へ行くのをやめた矢作多聞さんのインド暮らし。 今こそ読んで欲しいロシアの偉人伝(ユーモアの味付けがすごいです)、夢にかける棋士の壮絶な姿や、岸政彦さんと雨宮まみさんとお酒の席にいる気分になる一冊もあります。 本って自分で好きなものを一冊ずつ選ぶことが多いと思われますが「オモシロイヨ」と言っている本棚を丸ごとお迎えして、たくさん(11冊!)詰まったなかから何気なく選んだ一冊が、あなたを思いがけない世界へつれていく。 これはそんな楽しみの詰まった本棚なのです。 ミシマ社ファンのみなさんは既にご存知のシリーズと思いますが、好きすぎてプッシュさせていただきます。 わたしの一番のお気に入りは『イナンナの冥界下り』 あなたはどれが一番好きだった?って語り合う『コーヒーと一冊』箱主さん会をやりたいです。2022.07.24

大日本図書

大日本図書-

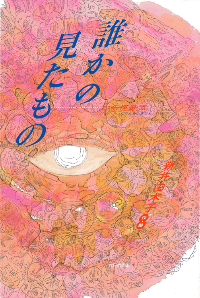

『誰かの見たもの 』

「真夏に本物のサンタクロースを見た」 「友人と一緒にヌリカベにぶつかった」 「猫が葬式をしている場面に出会った」 などなど、夢でしょとか勘違いでしょと言われたらそこまでですが、その現象に遭遇した本人たちは「ほんとうにあった」と信じている事象を集めた本です。 だから不思議なものは実在するのだ、とかではないのです。 愛するひとの幽霊は怖くないとか、鳥が大切なひとの死を教えてくれたと信じる、「ひと」の心というものが、大切であり面白いと思う。 ひとの記憶の話を集め続けているペレカスブック店主作。 集英社小説すばるで7年間連載した絵物語が、一冊の本になっています。2022.07.23

福音館書店

福音館書店-

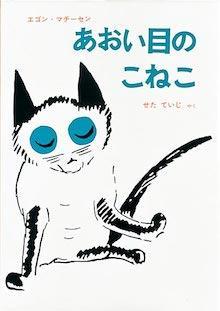

『あおい目のこねこ 』

小さなころ、ほんとうに繰り返し読み返していたこちらの本。

いったいなぜこんなにも惹かれるのか、子ども心に不思議でした。

大人になって開いてみると、そこにあったのはなんともチャーミングな、卓越したセンスの線と色。

ルーペで覗いてみると猫の目の色は、特色で練り上げた青色でした。

あおい目のこねこの、つつましくもゆるぎない自己肯定が、かわいらしい形で胸にのこる一冊です。2022.07.18

岩波書店

岩波書店-

『日没 』

「小説などまったく読まないがために、想像力を鍛えることのなかった、また必要としない程度に鈍い人たち」という言葉に頭をガツンと殴られました。自己啓発本に夢中になり、小説を軽視していた時期があったからです。今は、小説が心を豊かにしてくれることを、本当によくわかっています。

(ミシマ社サポーター Hamiさん)

2022.07.15

素粒社

素粒社-

『漢詩の手帖 いつかたこぶねになる日 』

小津夜景さんの文章は、素敵です。かっこいいです。軽やかなようで、胸にずっしりきます。一文字一文字、かみしめるようにしか読めません。なので、胸いっぱいになります。

(ミシマ社サポーター くまたみさん)

2022.07.13

学研プラス

学研プラス-

『なぜ僕らは働くのか 』

高度成長期の親に育てられて、バブル期に就職した私たち世代にとって「改めて考えると!?」ということが池上さんらしいていねいな言葉で語られていて、今の子供の現状が少しわかる一冊でした。

(ミシマ社サポーターさん)

2022.07.11

評論社

評論社-

『マチルダは小さな大天才 』

『チャーリーとチョコレート工場』『ぼくのつくった魔法のくすり』・・・子どものころ、ロアルド・ダールの作品が大好きで、夢中になって読みました。そのときのわくわくを感じたくて、最近ふたたびダール作品を集めはじめたのですが、改めて読むと、その世界の広いこと、深いこと。子どもをひとりの人として尊重する描き方が、子ども心にも響いていたんだなと思います。なかでも好きなのが『マチルダは小さな大天才』。理不尽に頭脳で切り返し、年齢をこえて友情がうまれる姿に相変わらず興奮しつつ、ディケンズやフォークナーといった世界の文豪たちの作品が次々に登場し、あぁこれも読んでない、あれも!と、マチルダに引っ張られて、未読の本を読む面白さを味わっています。大人になって読む児童文学、めっちゃたのしいです。

2022.07.08

福音館書店

福音館書店-

『一緒に生きる 親子の風景 』

歌人の東直子さんが、お子さんの子育てを振り返りながら綴るエッセイ集。東さんのお子さんはもう成人されていて、いま子育ての真っ只中というわけではないのですが、だからこその距離感、ちょっと離れたからこそみえるものが、渦中にいる者にはたまらなく優しく沁みて、何度も涙がでました。本のなかでたくさんの詩歌が紹介されているのですがこれがとても良く、巻末の対談で山崎ナオコーラさんが「育児も文学なんだっていう発見もありました」と話されていて、ほんまにそうや、そうなんやなぁと、なんだかとても開かれた明るい気持ちになりました。

2022.07.06

ちくまプリマー新書

ちくまプリマー新書-

『ヤングケアラーってなんだろう 』

恥ずかしいことに、自分が誰かをケアする立場になってから、世の中にはさまざまなケアを担っているひとたちがいることに、ようやく目がいき、知るようになりました。本書では、中学生の17人に1人がヤングケアラー(本来大人がすると想定されている家族の世話や家事を担っている18歳未満の若者、子ども)に該当するという調査が掲載されています。先日NHKスペシャルでも特集され、当事者の方が語られていて、これはしんどすぎるぞと顔面パンチをくらったような気持ちになりました。家族にさまざまな責任を押しつける社会であってはいけないし、その圧が子どもにかかり、子どもが子どもでいられる時間を奪ってはいけない、と切に思います。何ができるかを考えるために、ヤングケアラーの実態を知る入り口としておすすめの一冊です。

2022.07.04