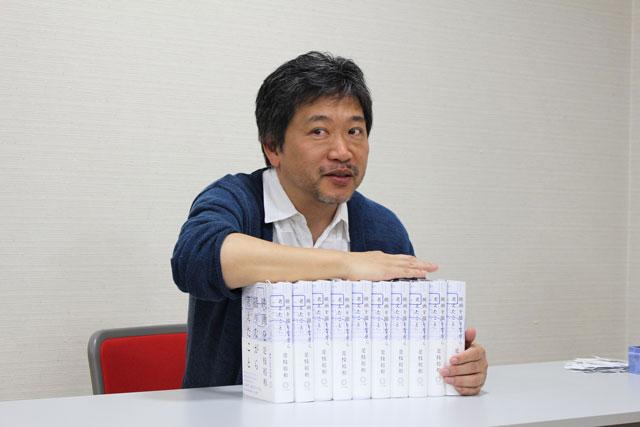

是枝裕和監督 自著を語る

2018.05.08更新

8年がかりで完成した『映画を撮りながら考えたこと』。最終的に400ページを超える大著となった本書は、どのようにしてできたのか。この8年のあいだに監督が経験したことが、本書にも色濃く反映されており、それは同時に、同時代を映し出したものであるにもちがいない。そんな確信のもと、本書を編集した三島が、司会という形で監督に「あれこれ」訊いてみました(@青山ブックセンター本店 2016年6月19日)。

(構成:堀香織)

「立てられるしね」

―― 『映画を撮りながら考えたこと』、8年がかりでつくったわけですが、できあがってみて率直にどう思われましたか。

是枝 厚すぎたなと。(会場笑)書店で手に取っても、「うーん、今度にしようかな」と棚に戻しちゃうんじゃないかって。でもおかげさまで売れているそうで。

―― 発売1週間で増刷になりました。(会場拍手)

是枝 迷惑かけずに済んだのなら良かったです。

―― 416ページになりましたが、つくっていく過程では300ページを超える予定はなかったんですよね。当初、224ページくらいのさらっと読める読み物を、と思って企画をしたのですが。

是枝 この8年、意外と映画をつくるペースがあがったんですよね。だからしゃべらなくてはいけない作品が、後半に増えた。

―― ただ、編集していて、この長さが気にならなかったんです。「もっと先を読みたい」という気持ちが一読者としてもあったので、迷いなくこの長さでいくことにしました。

是枝 良かった。こうして(本を)立てられるしね。(会場笑)

テレビという出自

―― 映画初監督の『幻の光』から約20年、初のテレビドキュメンタリーからだと30年近いわけですが、振り返っていかがでしたか?

是枝 自分を振り返るほど"自分好き"じゃないんですが(笑)、いい機会でした。撮ったものを分析して、反省点を見つけて、何がやれて何ができなかったのかを意外と冷静に考えながら、じゃあ次何をやるかを考えてきたつもりなので、こうして20年経ったところで後ろを振り返って、テレビに対する興味や映画に対する考えを一度整理するタイミングとしては良かったかなと、ありがたい機会を得たと思っています。

―― 監督にそう言っていただけて嬉しいです。僕もテレビ、映画、映像に限らず、創作にかかわっている人にとっては避けて通れない1冊になったのではないかと。自分にとっても今後活動を続けていく上での、切実なバイブルになりました。

是枝 僕は「テレビ人である」というDNAみたいなものが年々色濃くなっていて、まえがきにも書きましたが、自分の映画というものがどういうふうにつくられ、世の中に出て、国際映画祭を回っていくのかをテレビディレクターの視点で見ていくのであれば書けるかなと思ったんです。それはうまくいったかな。

それから、出発点であるテレビマンユニオンの、村木良彦、萩元晴彦、今野勉という3人のテレビ人がいるのですが、彼らは番組をつくれて、そのことについてしゃべれて、書けた。それは素晴らしいことだなと常々思っていたので、現時点でのキャリアの中間報告としてはきちんとしたものができたかなと。特に僕をテレビの世界に引き入れてくださった村木さんには読んでもらいたいなとは思いました。残念ながら、もう亡くなってしまっているんですが。

―― 僕たちにとっては"映画監督"の是枝さんというイメージがありますが、監督ご自身はテレビが出自だということを強く意識されていますよね。

是枝 年取ると父親に似てくるじゃない? テレビはそういう感じ。目を背けていても仕方ないなと。逆に映画に対しては、畏怖みたいなものがむしろ年々強くなっているし、だからこそ近づきたいという気持ちと遠ざかっておきたい気持ちと相反する不思議な感じなんです。難しいです、映画について語るのは。でも、映画も作品数が10本超えたので、いいかなと。8年かかったけれど、いいタイミングでしたね。幸せな本だと思います。

ビー玉の転がる家で

―― 先日、最新作『海よりもまだ深く』の舞台となった清瀬の旭ヶ丘団地を訪れたのですが、並木道もあって、あまり寂しく廃れたイメージは感じませんでした。

是枝 いまはあの風景が懐かしいですね。ただ、引っ越した当初は田舎だなと。「ここ、東京なのかな?」と思った。それまでは練馬の川越街道沿いに住んでいて、東京都下で工場と畑しかなかったけれど、東武練馬と下赤塚の間くらいで、バス1本で池袋に行けたから。

―― 一軒家ですか?

是枝 二軒長屋。質素な・・・、貧しかったね。昭和40年代だったけど、共同井戸で、父親は勝手口で風呂のための薪を割っていたし、くみ取り便所だったし、貧乏だったんです。貧乏だった。

―― 二回、おっしゃいましたね(笑)。

是枝 「あんまり貧乏だったっていうな」って姉に口止めされているんだけど。(会場笑)でも僕はその家が好きだった。

小学校の隣が自衛隊の駐屯地だったから、クラスメイトの大半が自衛隊の子だったの。僕の家は学校から徒歩30分ほどで、学校帰りはそのクラスメイトの住む官舎に遊びに行ったんだけど、どこも立派な家でね。でも自分の家に帰ると、畳は斜めになっているし、雨漏りするわけですよ。ある日、家に遊びにきた官舎の友だちが「畳が斜めになってる! おもしろい」と、翌日自分の友だちを連れてきて、ビー玉を転がしはじめた。(会場笑)それを見て、僕はなんとも思わなかったんだけど、母親が「人んち来て、ビー玉転がすな!」と怒って。(会場笑)「あんな子、二度と呼ぶな」と。それでうちは貧乏なんだな、母親はそれが恥ずかしいんだなと小学1年生のときにわかった。

そういう家から、小学3年生のときに清瀬の公団住宅に引っ越したんですが、僕としては庭もなくなったし、どの家に行っても同じ間取りで味気ないし、そんなに嬉しくなかった。でもすぐ友だちもできて、団地が北多摩の雑木林を切り開いてつくっているから、家の周りでクワガタが捕れたり、柳瀬川の近くの城山公園というところで川遊びをしたりして楽しかったけれどね。母親なんかは、映画の台詞そのままだけど、「台風が来ても屋根が飛ばなくて済むね」と喜んでいた。ただ、40年住むつもりはなかったと思います。なんとかお金を貯めて、公団からは出たいと思っていたと思う。いまはもう両親が死んで、帰る場所がなくなったがゆえに、あの無機質な団地の感じに愛着を感じている・・・、そんな思いで撮りました。

―― 実際に行って驚いたのは、ケーキ屋さんやバス停の名前、駅前の店の並びが映画のままだったんですよね。

是枝 そうそう。

―― 映画では、阿部寛さん演じる良多が団地センター前という駅でバスを降りて目の前のホルンというケーキ屋さんで母への手土産にケーキを買っていくんですが、そのホルンがあったのでビックリしちゃって。僕も買いました。(会場笑)

是枝 意外と映画のなかで使っているエピソードも、実話にもとづいているんです。もちろん脚色しているからフィクションだけど、名前をいくつか昔の同級生から借りたわけ。先日、三島さんと清瀬でトークイベントをしたあとに中学校の同窓会があって、数十年ぶりに70人集まったのね。映画には団地の後ろで野球をやっていて、可愛い女の子の家のベランダにわざとボールを投げ込んで、「ボール取らせてください」と訪ねるというエピソードがあるんですが、その当事者のMくんとKさんと同窓会に来ていて、Mくんが「あれ、俺のことだよな?」って。(会場笑)他にも「給水塔に登ったやつって、俺だろ?」「うん、名前は変えたけどね」なんて感じで盛り上がりました。ネタの宝庫の映画というか、なるべく具体的な名前とエピソード、町の名前をすべて活かそうと思ったんですよね。

父親の死、母への思い

―― 映画を観たあとに清瀬を歩くと、楽しさ倍増です! あとは、樹木希林さんが演じる母親が蝶を見て「死んだお父さんだと思った」と息子に話すエピソードも、是枝監督のお母様のエピソードだとか。

是枝 蝶が死者の使いというような感覚は、アジア圏では共通のイメージみたいですね。『歩いても 歩いても』では、母親が紋黄蝶を見て「あれ、紋白蝶が冬を超えて黄色くなったのよ」というシーンがあったんだけど、あれは本当に自分の母親がいっていたの。でも嘘だった。(会場笑)子どものときは、「そうか、冬を越して黄ばむんだ」って思っていたけど、色が変わるわけないよね。今回の話は、僕がひとり暮らしを始めてから、実家に帰ると母がいつも団地交番というバス停まで見送ってくれるんですが、その道すがら母がいった言葉をほぼそのまま台詞にしました。

―― 是枝監督はその対話を克明に覚えていらしたんですね。

是枝 克明にというか、だって、うちの母親、葬式の翌日に父親の肌着から何からぜんぶ捨てちゃったんだよ(会場笑)。ひどくない? 「取っておいたって場所をとるだけじゃない」と。そういうものなのかなと思ったけど、ショックだったから、メモしておいたんです。

―― それが10年くらい前ですか?

是枝 15年くらい前ですね。父親が死んで15年経つので。これは書かなかったけれど、通夜の晩に母親とお寺に布団を敷いて宿泊したんです。それで線香を絶やさないようにしていたんだけど、そうしたら母親がぼそっと「私、あんまりお父さんのこと好きじゃなかった」と。(会場笑)いまいうか? しかもここで? そこで寝てるよ? と思って。すごいよね。いつか書こうと思っていたけど、いまいっちゃった(笑)。でも、そんなことをいっていた母親が、「(お父さんが)夢に出てくるんだよ」という話をしたわけ。両親は最後は喧嘩ばかりしていたから、母が服を捨てた気持ちもわかるし、通夜の日にそんなことをいった気持ちもわかるけれど、そうはいっても夢は見るのか、と・・・。それは、ちょっとホッとした反面、息子としては母をひとりきりにさせている負い目も感じた。そんないろんな感情を今回の映画では台詞にしています。

―― 良多の言動は、男性なら誰しも他人事には思えないのではないでしょうか。男の弱さをあらゆる場面で表現している存在なので。

是枝 「身につまされる」とか、そういう言葉をよく聞きますね。希林さんと同世代のおばさまがたが観にきてくださって、阿部さんにつっこんでいるみたいです。「あらあらあら」とかね。ある方が教えてくれたのは、阿部さんが天袋からへそくりを探し当てて開いているときに、客席から「ダメよ、そんなことしちゃ!」という声が挙がったって。(会場笑)

―― 僕も0号試写でも観せていただき、そのあと京都の映画館でも昼間に観たのですが、上映後のロビーに出てきたおばさんたちが「あれ、ホンマ! ホンマやで!」「ああいうことばっかやったわ!」といっていました(笑)。

是枝 関西弁で! いいですね。

3日間休んだら不安になった

―― さて、本の中身にも触れたいと思いますが、本書の中で、是枝監督が「いったん映画を撮るのをやめようかなと思っていた」という告白をされたのが個人的には衝撃でした。

是枝 2009年かな。しばらく休もうかなと思ったんですよね。映画興行のかたちは、いまはいろんな意味で安定したけれど、当時はフィルム上映がほぼなくなりつつあって、デジタル上映に変わる過渡期だった。映画ファンの映画を観る習慣もほぼシネコン一辺倒になり、街の単館系とかアートハウスと呼ばれる小さな映画館が全国的に潰れはじめていったんです。

僕の作品でいうと、『歩いても 歩いても』(2008年公開)までは大きな配給会社を入れずに、アート系の配給会社と組んで、1億円くらいで製作した映画を、アートハウスで8〜10週間ロングラン上映してもらう。それを、全国の映画館主の顔の見える映画館でつないで、50〜60館で公開していくという、1990年ごろ〜2000年代半ばまで主流だったインディペンデント映画の規模とかたちに乗っかっていたわけです。それで回収できると、本当に幸せでした。

でも、そのころから回収できなくなってきたんです。アートハウスに人が来なくなるのと合わせて、口コミが広がらなくなり、結果的に公開した映画が8週間もたなくなってきた。生臭い話をすると、『幻の光』のスタートは渋谷シネ・アミューズ単館で、12週か13週間公開して、その劇場だけでも興行収入6,000万円でした。いまは4週間か、長くて6週間で終わりですよね。たとえばシネコンで公開して、2週目で上映回数が減って、4週目で回収できなければ終了。上映のスパンがずいぶん変わって、簡単にいうと赤字が続くようになったんです。

―― そうですか・・・。

是枝 それからもうひとつ、僕の映画を物心両面で支えてくれていた、エンジンフイルムのプロデューサーの安田匡裕さんという方がいたんです。精神的にも父親のような存在で、ずいぶんと甘えさせてもらった。僕と西川美和というふたりの監督のオリジナルの映画が商業映画として成立していたのは、この安田さんのおかげでした。ところが2009年、『空気人形』の完成直前に突然亡くなったんです。

細かく話すと、その時期まではテレビマンユニオンとエンジンフイルムとバンダイビジュアルに製作に入っていただいて、配給がシネカノンだった。この4社がお金を出し合って、僕と西川を支えてくれるという安定したかたちがあったんですが、安田さんが亡くなり、シネカノンが倒産したので、屋台骨がグラグラしちゃった。それでもう一度、体制を整える必要があるなと。自分が撮り続けるために自分自身の立ち位置を変えなくてはいけない、と思いました。あとは単純に安田さんがいなくなって寂しくなった。それでちょっと休んでから元気になろうとしたら、もっと元気がなくなっちゃったの(会場笑)。ワーカホリックと言えばそうなんだけど、3日間休んだら不安になっちゃって、スタッフに「俺はなんのために生きているんだろう?」とかメールしちゃって。(会場笑)「大丈夫ですか」「働いたほうがいいんじゃないですか」と返信が来ました。

新幹線と福山雅治さん

―― (笑)でも3日間は完全に休まれたんですか?

是枝 休んでブラブラしようと思ったけど、そう思った時点で休みじゃないよね(笑)。それで始動したわけです。そのころの話がこの本でもいちばんおもしろいかもしれないけれど、『空気人形』が興行的にはうまくいかなかったのと、制作費で大きく赤字を出してテレビマンユニオンに迷惑をかけたので、このままテレビマンユニオンに制作費を出してもらうことはできないという状況になった。

そんなときに、ずっと一緒に組んできた田口聖プロデューサーから「こういうのは好きじゃないかもしれませんが、JR九州が新幹線全線開通で映画をつくりたいと。監督、電車お好きですよね?」と言われたんです。確かに電車は好きだけど、タイアップ企画ってたいがい失敗するのでどうかなあと。でも、休むといって休めなくて復帰した直後だったので、話だけ聞きにいったら、なんとなくやりたくなっちゃって。「子どもが新幹線を見にいく」という話を考えて、でもそれだとラストシーンまで新幹線が出てこない。企画、通るのかなと思ったんだけど、プレゼンしたら通ったの。(会場笑)

―― それ、すごいですね(笑)。

是枝 JR九州の当時の社長さんに「新幹線にはねられて人が死ぬとか、新幹線内で人殺しがあるという話でなければ、好きにつくっていいですよ」といわれて、それで『奇跡』がスタートしたんです。依頼されるもののすべてがダメなのではなく、誰と組むかによって成功することもあるんだな。それまですべて自分発でやっていたけれど、オリジナルにこだわる必要もないんだな、と思いました。自分にはない、書けない、出てこないという出会いによって意外と映画ってつくれるんだなという発想の転換があった。すごく自由になりました。だからあの映画はすごく開放的ですよね。僕本人よりもずっと明るい。(会場笑)それは、(主演の兄弟を演じた)まえだまえだというめちゃくちゃ明るいふたりに出会ったことも大きいんですが。

しかも、撮影中にフジテレビから「福山雅治さんが会いたいと言っているんですが、会っていただけませんか?」という連絡があったんです。新幹線と福山雅治を並べるなんて、福山さんには申し訳ないけれど、自分からはオファーをしない役者さんだから、「会いたい」といってくれたことはとても光栄だったし、会ってみたら彼を主人公に書きたくなったんだよね。そうやって、外から来たものに出会って書いているというのが、『奇跡』『そして父になる』『海街diary』の3作品。キャリアとしてはひとつの転換点となったと思いますし、いい時期でした。

―― 「第9章 料理人として」にそのあたりの話がまとめられていますね。

是枝 ヨーロッパの映画祭にいくと、映画というのは「映画監督という作家の著作物」だし、もちろんそういう意識がないわけではないけれど、やはりカメラの前に自分がパフォーマーとして立つわけではないから。カメラを向ける相手をひとつの素材として捉えて、彼・彼女の魅力をどのように引き出すか、どういうシチュエーションを与えるか、どういうセリフを書いていくかを考えていく。そしてこの素材をどのような素材と組み合わせたらいいかを考えることは、旬の食材を使って美味しい料理をつくることと似ているんじゃないかなと思ったんです。職人を作家の下に置く考え方はあまり好きではなくて、むしろ監督がスタッフやキャストのいちばんいいところをどう引き出すかだと思うし、そういうことができる監督になりたいと思っています。

作家が作品をいちばんわかっているわけではない

―― 是枝監督の映画は「グリーフワーク(喪の作業)」というのが創作の原点として存在すると思いますが、これは気付いたらそういうテーマに引き寄せられていたということですか。

是枝 そう。意識していたわけでもないし、グリーフワークを勉強したわけでもない。デビュー作の『しかし・・・ 〜福祉切り捨ての時代に〜』というドキュメンタリー番組も、生活保護切り捨てという非常に社会派の番組をやろうと思っていたら、若いころに生活保護行政にたずさわり、現在は水俣病患者訴訟を担当しておられた環境庁の役人が自死したというニュースをたまたま知ったんです。福祉に従事してきた人間が自死を選ばざるをえないという状況があると知ったことで、番組の趣旨自体が変わった。それで、夫を自死で失った奥さんの取材がメインになってしまった。

次に撮影した『もう一つの教育〜伊那小学校春組の記録〜』も、「牛を育てて、種付けをして、乳搾りをしたい」という非常に前向きないい話を撮ろうと思って通っていたのに、死産しちゃったんです。でも母牛からは乳が出る。それで子どもたちは仔牛の葬式をして、わんわん泣いて、でも母牛の乳を搾らないとたいへんだから、乳を搾る。「悲しいけれど、牛乳は美味い」という複雑な状況になってしまった。でもその状況に置かれたとき、確実に子どもは成長していた。顔つきもそうだし、書く作文や詩も豊かになっていった。間近で見ていて、とても美しいなと思ったんだよね。それでグリーフワークの本を読んだり、映画を観たりはしましたが、最初はたまたまなんです。いまはそれだけをやるつもりはないけれど、やはり「遺された人の話」というのは好きなんだと思いますね。

―― この本にもロシア人の記者から「是枝監督の映画はいつも遺された人を描いている」と指摘された話を書かれていますね。

是枝 自分の初期の映画がヨーロッパで公開されて、ずっと「死と記臆の作家」というような言われ方をしていたのね。「DEATH & MEMORY」というコピーの下に顔写真が入って(会場笑)、厭だなあと。

―― デスアンドメモリィ・・・

是枝 『誰も知らない』のときだったか、ロシア人の記者がカンヌ映画祭で「君は死と記臆の作家だとかいわれているが、そうではないことを僕は発見した。君は後に遺された人を描いている作家だ。気付いてないだろう?」と。ちょっと偉そうなんだよね。(会場笑)

外国のジャーナリストは、相手が作家だからって下手に出ない。「私はあなたの映画を見てこう捉えたけど」とはっきりいう。もし僕が「そうじゃない」といっても、「君がそうではなくても僕は構わない」と。後に遺された人を描いているというのも「使っていいよ」みたいな。それでずっと使わせてもらっています。(会場笑)

今回の『海よりもまだ深く』でいうと、フランスの記者から、「映画『奇跡』では火山、今回の映画では台風という自然災害が描かれているが、物語のなかで果たしている役割は違うか?」と訊かれたんです。すごい質問だよね。そんなこと考えてもいなかったけれど、違うわけですよ、考えてみると。それで、僕はうまく言葉が見つからなかったんですが、同じ記者か違う記者が「今回の自然災害は浄化だ」と。いろんなものが浄化される。それは風景もそうだし、人間もそうだというわけ。「浄化」という言葉は、僕はパンフレットでもインタビューでも一度も使っていなかった。だからいまは映画のテーマを聞かれたら「浄化です」と、自分の言葉のように使っています。(会場笑)

日本の場合は、作品というのはつくった人間がいちばんわかっていると思う傾向が強いですよね。でもそういうわけでもなくて、相手から指摘があって気がつくこともある。そのやりとりのほうが健全というか、生産性がある。答え合わせを求められると、自分のわかっている範囲を抜け出ないですが、そういう気づかされる取材の場合はとても素敵ないい時間です。

開かれた状態で

―― 記者の方々とのやり取りのエピソードをうかがっても感じますが、監督は一貫してひらかれているということを、この本づくりでもずっと感じていました。答えが全部自分の中にあるというスタンスでは全然なくて、「何でもきいてください」と座っていらっしゃって、質問させていただくと、ポンポンと応えられる中で生成していくという感じがして。

是枝 準備していくと失敗するんだよね。だから講演会は嫌なの。基本的に全部断っているんですけど。レジュメとかつくってしゃべろうと思うと、つまんないし、聴いていてもつまらないと思うし。なんかね、嫌ですね。

―― 今日は参考までに、本書の再校ゲラをもってきたのですが、これでもかというほど、すさまじく監督の赤字が書き込まれていまして。しかもこれで終わりではなくて、次の原稿にも、これくらい赤字が入っているんです。

是枝 それ、減らないんだよね(笑)。

―― その次をお渡ししたら、また同じくらい入っていたと思うんですよね(笑)。

是枝 どこかで終えないとね。でもね、それはしょうがないんだよな。直しの少ない原稿を書いてみたいんだけど。

―― たぶん、いまうかがっていてよくわかったんですども、常にそうやってひらかれた状態で、質問に対しても、原稿にも向き合っていらっしゃるので、そこのひとことなどに触発されて、そこに生成される言葉を書きとめておこうということに、どうしても火がついてしまわれるタイプのつくり手なんだろうなと。

是枝 それと同じことを脚本作りでも編集でもやるので、すごく遠回りするんですよね。ああでもない、こうでもないと。で最後に結局、最初のかたちに戻ったりするので、迷惑をかけているとは思うんですよね。それが最初から見えればいいんだけどね。なかなかそうはならないんだよね。経験値があがっても、そこがあんまり短縮されないというのはなんなのかな。きっと好きなんだよね。

―― 僕もそうなので、この本づくりがすごく楽しかったです。どんどん変わっていく感じというのが。

是枝 下手すると、脚本がそうなっちゃうわけです。しかも印刷された脚本が、翌朝くるとそうなっているという。役者は渡されて「えっ?」という。渡しておいて「覚えてこないでください」ということになりかねない状況が、いつもではないけれど、ときどき起こるんですよね。でも、これ、そのまま撮るようになったらもう・・・あれなんじゃないかと思います(笑)。

「撮影現場の自由さ」と、「作品の自由さ」は別だ

―― 映画や本にかかわらず、これからの創作活動を考えたときに、どんどん予期せぬ形で変わっていくものを、どれだけ取り入れていけるかということが、より重要になっていくような気がします。この本づくりでも、イレギュラーなことを残すということをじつは意識してつくっていました。たとえば本の校正でも、表現の重複をなくすなど、ひとつのルールで統一するのが美しい、という潮流があって、そうするとツルっとした文章ができあがってくると思うんです。それを僕は、ざらざらした状態にとどめたいというか。建築で言えば、完全バリアフリーではなくて、でこぼこがあってもいいのではないかという編集方針でやっているのですが、監督は、そのあたりについて思われることはありますか?

是枝 作品をすべてコントロール仕切るのか、余白を残すのか、即興に委ねるのか・・・。マイクロスリップ、いわゆるズレみたいなものも含めてコントロールしていくという方法もありますよね。自分の場合は、最初に考えていた方法といまとではずいぶん違うから、この先どこに向かうのかちょっとまだわからないんだけど、たとえばデビュー作の『幻の光』はコントロールしすぎたという気持ちと、一方でコントロール仕切れてない部分が同居しています。だから、それ以降はコントロール不可能な状態をあえてつくったというか、『ワンダフルライフ』は一般の人を登場してもらって、役者と衝突させて、そこから生成されるものを撮ったし、次作の実験的な『DISTANCE』では、状況設定だけを行い、そこで役者から出てくるものをリアクションとして撮っていく、いわば「撮影された演劇」というものと違うものを、という考えで撮りました。

そんなころ、本書でも名前が出ましたが、演出家の平田オリザさんから「即興というのは書けない作家の言い訳だよね」といわれたんです。オリザさんは、それこそその後「ロボット演劇」のようなことをやっていますよね。微妙な即興的なニュアンスのズレもプログラムでできる、というやり方をしてきているよね。オリザさんのそういう演出に関する突きつめ方は先鋭化されていると思います。

そのオリザさんに触発されたというわけではないんですが、デビューしたときから方法論なり文体が完成されている"作家"と呼ばれる映画監督がいるとすると、僕は行ったり来たりと模索しながら20年やってきているタイプで、『歩いても 歩いても』からは脚本はすべて書いているんですね。即興に委ねずに書くし、動きもほぼ決める。そういう意味でいうと、現場は不自由なんだけど、できあがったものは自由に見える。「撮影現場が持っている自由さと作品が持っている自由さは別だ」という考え方に、途中経過としてはたどり着きました。でも、そこから先はどこへ向かうかはちょっとわからない。監督が作品に対してどのようなポジションで関わるのかというのは、ひとつの明快な答えがあるわけではないので、今後も変わっていくのだろうなと思います。

―― その監督がたどってこられた経過を本書をとおして知り、学ぶことができたというのは本当に大きかったです。

映画への愛だけでつながる

―― 最後に「自著を語る」ということで、話を伺いたいのですが、この本の「あとがきのようなまえがき」に、「映画は百年の歴史をその大河にたたえながら悠々と僕の前を流れていた。(中略)「すべての映画が撮られてしまった」というような言説がまことしやかに語られていた八〇年代に青春期を送った人間にとっては、今自分がつくっているものがはたして本当に映画なのか? という疑いが常にある。しかし、そんな『うしろめたさ』も、そして血のつながりも越えて、素直にその河の一滴になりたいと僕は思ったのだ。」という言葉をいただきまして・・・。

是枝 ちょっと素直に書きすぎたな。(会場笑)

―― でも素晴らしい序文をいただけたと思っています。「大河の一滴になりたい」という言葉を初めて拝読したとき感動したのですが、これはずっと撮っていらっしゃるなかでずっと思ってきたことか、この本を書いて思い至ったことなのでしょうか。

是枝 僕は何かに帰属することを避けてきたというか、帰属意識がそもそも嫌いなのね。偏屈だから、同じ大学で集まるとか、会社の忘年会とか、帰属意識を強めるために行うイベントが大嫌い。結局僕はテレビを経て映画に行ったから、テレビの人たちからは「あいつは映画に行ったヤツ」だと思われていて、映画の人たちからは「あいつはテレビのヤツだから」と思われていて、居心地が悪いんです。でもその居心地の悪いほうがいいわけ。べったり帰属してしまうと、ある種の自由さが失われていく。だから居心地の悪いのは大事だと思っている。

ただ、カンヌ国際映画祭がいちばん偉いわけじゃないけれど、何がいいって、あの場には、映画を愛している人たち、理解している人たちが大勢集まっていて、「映画」がいちばん偉いんです。それがとても気持ちがいい。自分が帰属している日本、日本語、日本人というのをいったん置いて、そこに集う。そして映画への愛だけでつながるというのが、いちばん純粋なかたちだと思うし、同一性も求められないから、そこには片足くらい帰属意識を持ちたいなと思ったんですよね。そこが気持ち良くなるとまた違うんだけど、そういう郷土愛に近いもの、なんて呼んだらいいか難しいけれど、自分もそういうことを感じてもいいのかなと思った。それを「あとがきのようなまえがき」に書きました。

気になる次回作は?

―― 次回作はもう動いていらっしゃいますか。

是枝 いま脚本を書いている最中で、第1稿がこの夏にできる予定です。

―― クランクインはいつの予定ですか?

是枝 今年は無理なので、来年になると思いますが、ちょっとハードな法廷ものをやってみようかなと。いまは裁判を傍聴したり、弁護士さんと打ち合わせをしたりしています。

―― 法廷ですか! それはますます気になります。僭越ながら、監督のご活躍をこれからも楽しみにしております。

是枝 じゃあ、あと20年かけて、もう1冊つくろうか。(会場笑)

―― 心して参りたいと思います。本日はどうもありがとうございました。

-thumb-800xauto-15803.jpg)