第1回

暴徒論

2025.07.30更新

歴史学者の藤原辰史さんによる連載「

藤原さんは、2021年からミシマ社の雑誌『ちゃぶ台』に「民」をめぐる論考を寄稿し、これまで「民とシェア」「蛇と民」「民と文字文化」といったテーマで執筆してきました。

その第1回「民間人について」(『ちゃぶ台8』掲載)で、「民」という存在はこう表現されています。

「一国のエリートではなく、一国の支配者でもなく、企業の主でもないが、くらしに根ざしているだけ、ときには信じられないような『活力』を発揮する」

今月からこのミシマガジンでも「民論」をお届けします。どうぞお楽しみください。(編集部)

1

歴史上で暴れるのはいつも民衆であって、支配層ではない。そのように思われやすい。ロシア革命もフランス革命もドイツ革命も民衆が武器を手に取って市街を暴れまわった。大塩平八郎も処刑されて死体を塩漬けにされ、はりつけになるまで仲間たちと一緒に大坂の街を放火し、破壊した。反対に、イスラエルの人たちは、暴徒とは、武装したイスラエル軍兵士に石を投げるパレスチナの人びとなのであって、自分たちは理性を維持して、治安を維持しているだけだ、という態度に終始する。国家は暴力の独占装置である、という自覚は生まれない。

たしかに、世界史や日本史の教科書をひもとけば、暴徒の存在自体は否定できない。パリで仲間たちが政治犯として収監されていたバスティーユ牢獄の解放に向かったのも、天保の大飢饉に苦しむなか大坂の三井越後屋や鴻池屋などの豪商を集団で襲ったのも、一八七一年のパリでコミューンを形成し、犬や猫を食べて飢えをしのぎながら、バリケードを築いたのも、一九一八年のシベリア出兵を見込んだ投機が富山の漁村で米商の倉庫を襲ったのも、一九九二年のロサンジェルスで裁判所や警察署を襲撃したのも、二〇二一年に、選挙の不当を訴え、トランプ支持を叫びながら、アメリカ合衆国議会議事堂を襲撃したのも、みんな民であって支配者ではないように思われている。もちろんその中には、大塩平八郎のように、字が読めたり、演説が達者だったり、組織力があったり、エリート的要素をもつ人間が混じっていたのだろうけれど、やっぱり、石を投げ、バリケードを築き、大きな兵器なり集団なりと戦うのは、いつもボロ布をまとった、無名の民衆が多い。二〇二一年の合衆国議会襲撃事件にトランプというスーパーエリートがいなかったことが、それを端的にあらわしている。

「一部の暴徒化したAが、警官に襲いかかり、逮捕された」――こんな定型文が、きっとテレビ局や新聞社の共有フォルダにリストアップされているにちがいない、と思うほど、決まりきった文句で叛逆した人たちは描かれてきた。Aは、事件に応じて、黒人、環境運動家、トランプ支持者、貧農、難民申請者、学生などの言葉を挿入すればいいのだ。

2

ところが、話はそんな簡単ではない。歴史を振り返ると、支配層もエリートも民衆に負けず劣らず大いに暴れてきた。『新編 西洋史辞典 改訂増補』(東京創元社)によると、ローマ皇帝ネロは、治世の途中で変貌した。義弟や母を殺し、元老院議員を処刑し、善政時代のブレインである哲学者セネカを自殺させた。ローマ人の二分の一を犠牲にした大火を扇動した事実はないにせよ、街が炎上するのをみてリュラという竪琴をもってトロイア炎上の歌を吟じたことは間違いないという。キリスト教徒を残忍な方法で殺害した事実はないが、大火をキリスト教徒のせいにし、迫害もなされたこともやはり間違いがない。ソ連の独裁者であるスターリンは、自分の側近たちを次々に人民裁判にかけて処刑したり、富農たちをシベリアに送ったりした。最近では、韓国の大統領だった尹錫悦が、戒厳令を発令してクーデターを起こそうとしたが、大統領のクーデターもまた、支配者の暴走と呼んでよい。

現在の暴れる支配層、むりやり造語すれば「暴支配者」も事例に事欠かないが、もっともグロテスクなものは、米国の大富豪ジェフリー・エプスタインであろう。彼が所有するカリブ海の島などで一〇〇人を超える少女を陵辱したり、自邸に隠しカメラを設置し、録画を撮ったりしただけではなく、政財界への莫大な寄付を通じてネットワークを築き、彼らに少女買春の斡旋をしていたことがわかった。つまり、エプスタインは支配層たちの享楽のために、少女の人身売買を行なっていたのである。裁判で有罪判決を受け、ニューヨークの矯正施設にいるときに自殺をしたと言われている。彼の交友関係には、ビル・ゲイツ(マイクロソフトの創設者。夫がエプステインと関係あることを知ったあと、妻のメリンダは離婚した)、ビル・クリントン(アメリカ合州国第四二代大統領)、トニー・ブレア(イギリス第七三代首相)、ドナルド・トランプ(アメリカ合州国第四五代ならびに四七代大統領)など、これ以上ないほどの究極の「支配層」がいた。さらに、イスラエルの防衛産業のスタートアップにも関わっていたり、モサド(イスラエル諜報特務庁)の工作員であったという証言もあったり、イスラエルとの関係も深いし、イギリス王室のアンドリュー王子は実際に猥褻な行為をした少女側から訴えられた。エプスタインやアンドリュー王子は「性犯罪者」「小児性愛者」と名づけられるが、だれも「暴民」や「暴徒」とは呼ばない。しかし、その犯罪は、あまりにも残酷で、「暴」という字をあてても表現し切れないはずなのに。

いや、エプステインは逮捕されたではないか、という反論もあるだろう。自殺をしたのであるから、自分でけじめをつけている、とも。「暴支配者」もきちんと裁かれるのであるから、君の議論は民衆びいきだね、と批判する人もいるかもしれない。

しかし、二〇二五年七月七日に、エプステインの友だったトランプ政権下の司法省とFBIは、エプステインの顧客リストは存在しないと宣言したのである。実際に顧客リストはどうなったのか、私にはわからない。このリストがあれば、エリート支配層のネットワークは崩壊するのだから、あったとしても隠蔽されるか抹消されるだろう。私たちは、無血革命の契機をひとつ逃しつつあるのかもしれないのだ。この問題は終わらせてはならない。

3

ともかく、私たちは、言葉の使用法を間違ってきたのかもしれない。

英語では、暴徒とはrioterとかmobという言葉が用いられる。riotはroar、つまり吠えるという意味にも語源的に近い。mobは源流をたどっていくと、モバイル(mobile)と同根なので、つねに変転して動く群れ、という意味と近接する。西欧言語の文脈では、このように「動物的なイメージ」がいつも「暴徒」につきまとうことを確認しておこう。

では、漢字はどうだろうか。暴徒の「徒」に注目したい。使徒、学徒、生徒。私たちのまわりにはたくさん「徒」はある。白川静の『字統』によると、初形は「土」にしんにょう。「土」は「社」、つまり「土の神」または「土地の神」という意味なので、いわば「地べた的なるもの」をイメージできる。最古の漢字辞典である『説文解字』には、この初形の漢字には「車乗に対して徒行すること」という意味があり、そこから従者という意味になったという。

つまり、使徒にせよ、学徒にせよ、生徒にせよ、車に乗る身分ではなく、己の体で歩くしかない、なにかに従属する存在、という意味であるので、漢字文化圏ではそもそも支配層によって権力的に従属させられているというイメージが色濃くあらわれている。これは「民」という漢字が、支配層によって目をつぶされて従属するよう強制されたヴィジュアル・イメージから来ているのと同様である。

それゆえ、「暴徒」とは、馬車には乗らないし、戦車も操縦しない。馬車や戦車に徒歩でついていく人たちのうち、暴れる人たちのことをあらわすのである。

まとめると、どうやら、エリート側に、「暴徒」や「暴民」、または「テロリスト」と名づけられてしまえば、それでもはや、車に乗っている支配層の暴力はおとがめなし、それに反発する民の行動は、少しでもそれが「暴れ」をふくむのであれば鎮圧の対象になる。そもそも暴力にもいろいろな暴力があるのに、抗う暴力だけがことさらにひどいものとして流布するような世界がずっと私たちを支配しているのである。

私が愛読する『暴力の哲学』(河出文庫)のなかで、著者の酒井隆史は、二〇〇一年九月一一日のいわゆる「同時多発テロ」とその後のアメリカのアフガニスタンへの攻撃に対して、「テロにも戦争にも反対」というスローガンが掲げられたという日本の言論状況を念頭におきながら、こう述べている(原文はすべて傍点)。

「暴力はいけません」という漠然とした「正しい」モラルこそが、暴力の蔓延を促進させ、暴力の圧倒的な非対称性を容認させ、暴力への無感覚を肥大化させているひとつの動力なのです(一六頁)。

あらゆる暴力に嫌悪感を抱かずにはいられない私のような平和主義者でさえ、この言葉には射抜かれた。私自身が、あのとき、あらゆる暴力を同じ平面で非難することに違和感を覚えていたからである。暴力の非対称性を認める態度と暴力一般を嫌悪する態度とは、本来両立する態度である。そのわりに、日本社会は、内へと向かう暴力である自殺をどこかで容認し、放置して、ああ、自分で自分を処刑または消去してくれたというような安心さえ抱くようなひどい空気がある。

ネロやスターリンやエプステインを「暴徒ども」や「暴民ども」と呼びたいのに呼べないのは、そもそも、言語体系的に「暴れるものは従属するもの」「車乗の人間は高貴で暴れない」と決まってしまっているからだ。ハマースらによる一二〇〇人のイスラエルの人びとの殺害を暴徒のものだとし、イスラエルの五万八〇〇〇人のパレスチナの人びとの殺害も、どうやっても「暴徒」の仕業なのだけれど言いにくいのは、言語ルールがそう決まっているからである。

プライベートジェット機を所有しているのは、エプステインとその仲間たちであって、犠牲になった少女たちではなかった。財力と人脈と政治力の圧倒的な差異。その時点で、エプステインとその仲間たちの暴力に対抗することは、あまりにも大きなハンディーキャップを持つ。

4

たしかに、従属者たちの支配者への叛乱はいつも凄惨になる。暴力装置を独占しているのが権力者なのだから、どうしても不利になる。一八九六年、イタリアの侵略軍にアドワの戦いで打ち勝ったエチオピア軍は基本的に例外である。彼らは、「徒」の側であっても、近代的兵器を武装できたからだ。いつも「車乗」の側は、情報も「徒」の側よりも多く持っているから、まず、徒のなかを分断し、裏切り者をつくるように仕掛ける。

自滅を促されるのだから、「徒」の側はどんどんと醜悪な世界に近づく。それを「車乗」の人びとは待っている。叛乱の民を「聖者」と描くヒーロー史観は、かえって、以上のような「車乗」の常套手段の醜悪さを隠蔽する。手を汚したくない人は、どこまでも手を汚そうとしないまま、この非対称性を続けたいのだから。

圧倒的な支配者の暴力がいつも非難から逃れる一方で、非支配者たちの暴力は、あっという間に非難され、すぐにニュースになる。圧倒的な暴力を所有する側にいれば安全だ。安穏と暮らすことができる。だが、暴力の格差には鈍感になる。車乗の人は土を知らない。

もしも、このような社会に抗うのであれば、もちろん、ひとりあたりの化石燃料使用量が尋常ではないプライベートジェット機禁止の国際法を作り出すことがまず一案、そして、私たちも率先して「車」から降りなければならない。プライベートジェットや高級車の柔らかいクッションに身を包んでいるかぎり、地面の凸凹はわからない。車椅子や徒歩で地面のテクスチャーを感じながら、ドタドタと進まなければならない。

そして、ジェット機や戦車や自家用車に従属するものでしかない「徒」の奴隷根性からも脱出しなければならない。歩く者は強いのである。石油が必要ない。墜落の恐れもない。シートベルトや客室乗務員に動きを制限されることもない。道中を歩いていれば、永遠に水を飲めるし、トイレも行けるし、ご飯を食べられる。畑だって耕せる。しかし、ジェット機は永遠に空にいることはできない。水と食物と燃料の補給がなければ、飛ぶことができない。

太鼓を叩く人、楽器を奏でる人、言葉を叫ぶ人、車椅子に乗る人、子どもを肩車に載せている人、ベビーカーを引いている人、杖をつく人、そんな人たちとデモを歩いていて私が感じるのは、どこからともなくただよってくる解放感である。それを監視する人からすれば、私も暴徒予備軍である。二〇一五年に国会議事堂で機動隊と押し合いへし合いしたときは、おそらく「暴徒」と思われていたかもしれない。だが、私は、車乗の人の従者などではない。トランプに扇動された国会議事堂の突撃者たちは、彼ら自身が経済競争社会に疲弊した車乗の人ではないのに、トランプという「車乗の人」に煽られることでしか歩けなかった。シートベルトと監視カメラの奴隷である車乗の人は、気の毒なことに、デモに参加したときのあの解放感を味わえない。石油と監視カメラに依存してしか生きていけない情けない支配者たちの終焉はそう簡単には来ないかもしれないが、いつまでも続かない。私たちがそういった「暴徒」に羨望の目を向けるのではなく、哀れみの目を向け、目線が高いところにある人を無視して、歩き始めればよい。

編集部からのお知らせ

「学問と出版の新たな挑戦」がはじまります

出版社のミシマ社が運営する、あたらしい学びの場「MSカレッジ」が、2025年8月に京都ではじまります。第0回は「学問と出版の新たな挑戦」をテーマに、藤原辰史さん、内沼晋太郎さん、寄藤文平さん、湯澤規子さん、松村圭一郎さん、三島邦弘の6名による3日間の集中講座をします。

初日は、藤原辰史さんによる基調講演「『官学』から『民学へ』」を開催!

みなさまのご参加をお待ちしております。

***

【MSカレッジ 第0回 学問と出版の新たな挑戦 開催概要】

日時 2025年8月22日(金)、23日(土)、24日(日)

場所 恵文社一乗寺店コテージ(〒606-8184 京都府京都市左京区一乗寺払殿町10)

出演者 藤原辰史、内沼晋太郎、寄藤文平、湯澤規子、松村圭一郎、三島邦弘

参加費

会場参加 34,000円+税(アーカイブ付き、懇親会費別途)

オンライン参加 30,000円+税(アーカイブ付き)

会場定員 30名

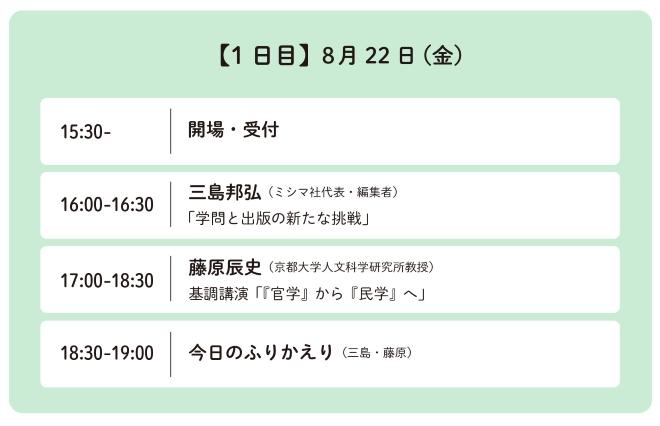

【タイムテーブル】

-thumb-800xauto-15803.jpg)