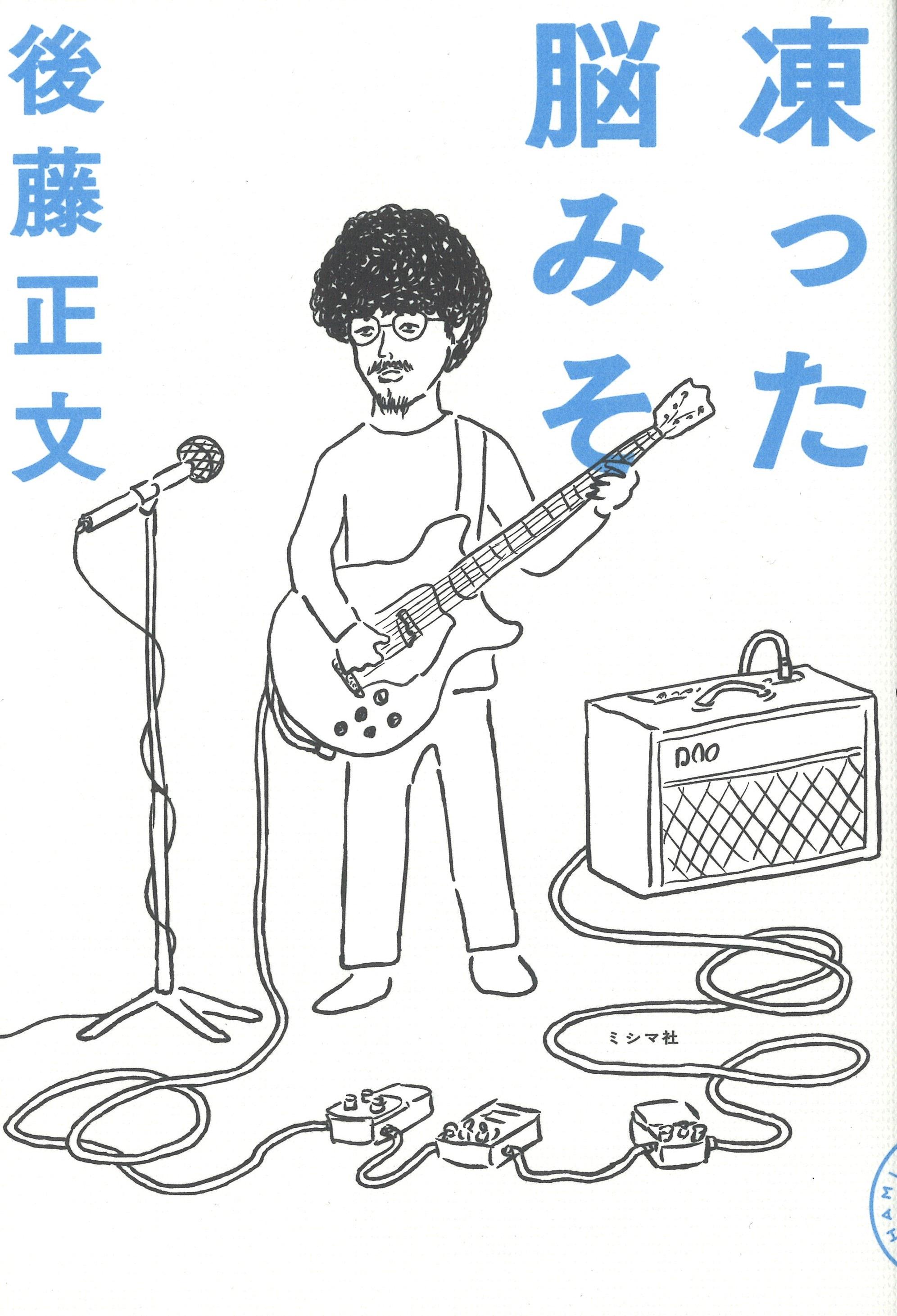

第5回

失敗できないのはなぜか。それは

2025.09.10更新

失敗できないのはなぜか。

それは金がないからである。

こういう書き方をすると、何か

しかし、実際のところ、音楽活動や音源制作において最も重要なのは「創作意欲」であるとピュアな心で信じるにしても、その傍にはいつも「予算」という概念が執事のように目を光らせており、作品の完成に向かって奔放に突き進みたい我々を「なりませぬ」と一喝する。

俺が人生の半分くらいを浸している、いや、それは言い過ぎだと訝しがる音楽マニア向けに言い替えると片足を突っ込んでいるインディー音楽の世界では、総予算が30万円くらいという現場も数多に存在している。そのような予算でアルバム制作に突入するとどうなるのかと言えば、ドラムの録音を終えた段階で、少なく見積もって予算の半分くらいの資金を使い果たす羽目になる。

都内のスタジオは、どんなに安上がりにしようと思っても1日6万円程度のレンタル料がかかる。この例は業界最安値的な値段設定で、狭いとか、機材の搬入に手間が要るとか、そのスタジオを熟知したエンジニアの助けが必要とか、諸条件を飲んだ上で6万円なのであって、門外の人に説明するならば、何の

アルバムの収録曲が10曲だったとする。演奏者の体力や集中力を考えると、どんなに頑張っても半分くらいが限度だと俺は思う。1日に5曲の録音だとしても、最後のほうはへろへろになるくらい神経がすり減る。コンサートでの演奏には、ストレスの発散や音楽的な享楽という要素があるので、演奏者自身が楽曲の演奏によって精神的に救われている側面がある。しかし、レコーディングは作品の完成度に自らの技術を捧げるようなエネルギーの向きなので、楽しさがないとは言い切れないが、どちらかというと厳しさが前面に立ちはだかって修行のような雰囲気になり、緊張する人のほうが多いのではないかと思う。

というわけで、予算が30万円しかないのでドラムの録音を1日で片付けようぜ、とはならない。ドラマーがバンド内のヒエラルキーの最下層にあり、なおかつブラック企業のようなメンタリティを集団で所持している場合には有り得るが、最低でも2日間はスタジオのレンタルが必要になる。

それは良かった。ドラムの録音に2日もかけるなんて素敵な現場だ。ホワイト企業に認定します。めでたしめでたし、と、うっかり思ってしまいそうになるが、実際のところはまったくそんなことはない。1日で5曲のレコーディングも十分に辛い。そして、この文章を読んでいる門外の皆さんが思っているよりも、時間に余裕がない。予算がないので作業日をもう1日増やすこともできない。ゆえに、失敗が許されない。

スタジオを1日レンタルする場合、ロックアウトという方式で10時間くらいを目安に貸し切るのがよくある方法だが、単純計算しても1曲に割り当てられる時間は2時間。スタジオへの機材の搬入、作業終了後の搬出の時間を差し引くと、1時間半くらいになってしまう。その上、ドラムにはチューニングという面倒な作業があって、楽曲ごとに音色を調整しなければならない。そうしないと、無茶苦茶切ない恋愛の曲なのにドラムの音が大祭りの暴れ太鼓のような響きで全く切なくない、あるいはフロアの観客を踊らせるための軽快なリズムを目指したはずが狸の腹を叩いたような音でまったく乗れずに笑い転げてしまった、みたいなミスマッチが起きてしまう。

ゆえに、我々はドラム録音の度に楽曲に合わせて、ギターなどの弦楽器やアンプを選ぶのと同じようにドラムセットを選んだり、その皮の張りをコントロールして音色を変えたり、収録するためのマイクの組み合わせを考えたり、時には大喧嘩してドラマーをクビにしたりと、時間のみならず並大抵でない情熱と労力を注ぐのだ。その積み重ねこそが、マルチトラック・レコーディング(多重録音)の歴史と言っても過言ではない。

1日数十万円のスタジオをレンタルして、さんざっぱらドラムの音色をこねくり回した挙句、今日のところは一旦留保して各自ホテルや自宅で聞き返し、明日の朝イチのフレッシュな耳で聞いてから決めよう、みたいなことを、潤沢な資金を持つ現場では行っている。

嘘だというならば8時間にも及ぶビートルズの伝記的な映画『ザ・ビートルズ:Get Back』を観てほしい。リンゴスターのドラムの録音に苦しむような瞬間はまったく記録されておらず、苦悩するポールや疎外感を感じているジョージとは違ってリンゴは終始快活に見え、お前がここで話しているドラム録音の苦悩など感じられないではないかと思う人があるかもしれない。しかし、全体を通せば、名曲が生まれたスタジオワークがどれだけ無為で無益な時間の積み重ねなのかがわかる貴重なドキュメント映画だ。成果の得られない時間が許されること。それは創作において、とても幸せな環境だと言える。誰だってアビーロードスタジオに入り浸って録音してみたい。

予算30万円の現場に話を戻そう。

限られた時間のなかで多少の妥協を受け入れながら何とか音作りを行い、この日のために整えた体調や集中力で2日間、10曲のドラム録音が完了した。ベースと簡単なギターの演奏も一緒に行った。スタジオへの支払いもバッチリ済ませた。2日で20万円のところ、知り合い価格で税込18万円で済んだとしよう。

残りは12万円。

新型コロナのパンデミックはバンドマンにとって、命を削られるような静かな時間だった。廃業せざるを得なくなったライブハウスもあった。そんなネガティブな期間であっても、これまでパソコンを人差し指で操作するしかなかったバンド仲間がリモートワークや自宅録音に目覚めたという、火事場のクソ力のようなポジティブな変化もあった。その上、今日にあっては、ネットをパトロールすれば録音のコツのような情報が岩海苔のように繁茂している。誰でも岩海苔の味噌汁や佃煮が手軽に楽しめる時代になったのだ。

誰の自宅も、大海に繋がった磯である。

太字にするだけで格言のように読めるが、これも先ほど咄嗟に思いついた海苔の比喩から着想を得た、自作の短文である。しかし、それほど場違いではない気がする。予算の残額12万円を使って船を借り遠洋漁業を行うことはできないが、磯で岩海苔や亀の手を採取したり、蟹や蛸を捕獲したり、近所の釣具屋で買ってきた冷凍のオキアミなどで餌釣りを始めたりできる。錘をつけて、大海に向かってエイヤ!と遠投することも可能だ。

俺は何を言っているのだろう。頭がおかしくなってしまったのだろうか。

そんなことはない。

12万円を使わずとも、自宅でギターや歌の録音ができる人が増えたということを、むちゃくちゃ分かりにくい比喩で記しているのだ。最初からそう書けばいいのは分かっているが、そうすると身も蓋もない箇条書きのような文章になってしまって、ミシマ社から原稿料をもらえなくなる。次第に金がなくなって、失敗できなくなってしまう。

恐ろしいことだと思った。

ドラマーの酷使と宅録によって節約できた12万円を何に使おう。録音が終わったのだから、皆で寿司でも食べに行こうか。うむ。そうしよう。そんなふうに考えていると、鬼の形相の一歩手前、恨めしさを押し殺そうと努力はしているが、目だけでなく全身から一切合切が漏れ出ている、みたいな姿勢で我々を眺める人間がいる。

それは誰あろう、録音とミックスを担当するエンジニアであった。この悲しき物語は次回につづく。

-thumb-800xauto-15803.jpg)