第5回

「コツ」は感覚世界でしかつかめない

2018.08.10更新

前回は特別寄稿として日大アメフット危険タックル問題について書いた。今回は再び「脱筋トレ宣言」という従来のテーマに戻って書くことにしよう。

前々回の「努力の可視化」では、筋トレがもたらす最大の果実がスポーツ場面における「上達プロセスの見える化」であることを明らかにした。体重やバーベルの重量などが数値化され、肉体そのものの変化が目に見えてわかることに私たちは大いなる充実感を覚えるし、なにより意欲を高めるという点においてその効果は絶大である。出口の見えないトンネルだとその歩みは遅々として進まないが、そこに明かりが灯って見通しが立てば足取りは軽くなるし、出口から逆算すれば自らの立ち位置も明らかになる。

「気合い」や「根性」で覆い隠され、ブラックボックスだった運動習得のプロセスに光が差し込まれたわけだ。

だが、いいことばかりではない。

そこには無視できない落とし穴が潜んでいる。

自然や社会、心や身体などの「複雑系」を解釈しようとするとき、理路明快な「わかりやすさ」を追求するという方法は必ずしも正しくはない。理路整然とした明快なロジックを辿っての短絡な結論づけは、ともすればその本質から遠ざかることになる。「複雑系」を紐解くためには、複雑さそのままに、その複雑性を毀損しないよう「ありのまま」を記述するにとどめおく節度が求められる。からだにまつわる問題はとくにそうで、「一刀両断」を軽々に求めてはいけない。

というわけで今回は「努力の可視化がもたらす落とし穴」について書く。

結論からいえば、ずばりそれは「感覚世界のふるまい方」である(という語り口が「一刀両断」なのは申し訳ない)。運動習得が最大の目的であるスポーツでは精妙な動きを身につけることに最大限の努力が向けられて然るべきである。

ラグビーにたとえると、スクリューパスの習得は欠かすことができない。ご存知の通り、その他のほとんどのボール運動で用いられる球体とは違い、ラグビーでは楕円球を扱う。卵型のそれは、回転を気にすることなくパスを放れば空気抵抗を受けてボールは揺れ動く。狙ったところに放ることもままならず、遠く離れた味方選手に届かせることもできない。レシーブする側にしても、不規則に揺れ動くボールはとかくキャッチしづらいもので、だから楕円球を用いてのパスはその回転を気にかける必要がある。

空気抵抗を最小限に抑えて遠くまで投げられるように、またボールの軌道を明らかにして味方選手がキャッチしやすいように、スクリュー回転をかけるわけだ。近距離に立つ者同士のパスはこの限りではないが、ある程度の距離がある場合には必ずこのスクリューパスをラグビー選手は用いる。

この意味で「スクリューパス」はラグビーを始めてすぐに習得が求められる基本スキルである。このパスができるかどうかでその人が経験者か否かがすぐにわかる。だから私が初心者を指導する際には、まず最初にこのスクリューパスを教える。試合をするにしても、このパスができればバラエティ豊かなプレーを行うことができる。持ち前のランニングを活かすためにも、サインプレーを考案する際にも、このパスの習得がその幅を広げ、プレーの選択肢が増えるからだ。

このパスの習得はボールの持ち方を覚えることから始まる。スクリュー回転がかかりやすいように、まず片方の手のひらを、親指以外の4本の指を楕円球の縦軸(長い方)に対してほぼ直角になるように合わせる。もう片方の手は、親指と人差し指を広げてその全面がボール面に接地させるように添える。これでOKだ。

そして実際に投げてみる。

手のひら全体で持ったほうの指先が相手に向くようにフォロースルーし、ボールをリリースする瞬間に中指から薬指、薬指から小指の順に力を入れて、指先を引っ掛けるようにすればスクリュー回転がかかる。

この通りにボールを放れば誰でもスクリューパスができる。かんたんなことだ。だから私に教えられた人はすべてスクリューパスを綺麗に放ることができる・・・。

なんてことは、当然のことながら起こらない。特殊な動きの習得が、そのやり方を聞いただけでうまくいくはずがないのは誰もがわかっている。

料理本に書かれたレシピ通りに作っても必ずしもおいしい料理ができあがるわけではないのと同じである。美味しい料理を作るためには火加減、材料をぶち込む順番、味付けのための調味料の分量やそのタイミングなど、さまざまな「コツ」が必要となるように、スクリューパスを習得するためにも「コツ」がいる。「指先が相手に向くようにフォロースルーする」、「リリースの瞬間に中指から薬指、薬指から小指の順に力を入れる」、「指先を引っ掛けるように」というのがそれだ。この絶妙な感覚をつかまなければうまく回転はかからない。

「ボールの持ち方」を教えることは比較的たやすい。こちらが手本をみせてそれを真似させればよい。あるいは教本でのマニュアルを暗記してそれを伝えてもいい。それをもとにパスを放る様子を観察して手のひらの角度や添える手のかたちを正す、そう指導すればいい。正しい持ち方かどうかは「目に見えてわかる」からだ。

しかし、「コツ」はそういうわけにはいかない。なぜなら「コツ」は身体感覚であり、動作主体が自らつかみ取るものだからである。腕のひねりや指先の力の入れ具合とそのタイミング、つまり中指から小指にかけての力加減のグラデーションは、反復しながら覚えるしかない。感覚世界に身を投じて、からだの内側で感じるしかないのだ。

「コツ」をつかむためには、この感覚世界でいかにジタバタできるかにかかっている。ああでもない、こうでもないと、からだそのもので考えるプロセスを経なければ、動きは身につかない。

この感覚世界は、たとえるならば暗闇のようなものである。

暗闇を歩くときに私たちはどのようにふるまうだろう。

両手を前方に出して障害物がないかを確認しながら、わずかな物音を聞き逃さないように聴覚を鋭敏にするだろう。空気の流れを感じようと肌感覚は鋭さを増し、あたりに漂う匂いを感知すべく嗅覚を研ぎ澄ますはずだ。五感をはじめとする身体感覚をフル動員させ、意識を全方位に放射してかすかな気配を察知しつつ探り探り進むしかない。

身体感覚を開くことでかろうじて歩みを進められる、それが暗闇の世界である。

動作習得場面でその動きに求められる「コツ」のありかは、このような身振りからしかつかめないというのが、私の経験則である。なにかの拍子にふと到来する「コツ」を、息をひそめつつ全身全霊で待ち受けるという身構えこそが大切なのだ。

ちなみに「飲み込みの早い人」というのは、暗闇の中を進むための度胸が備わっていて、目星をつけた方向にためらうことなく歩ける人だといえよう。「飲み込みの早さ」はそのまま上達の速度のことだから、運動主体である選手ならばいち早く動きを身につけられる人のほうが好ましいといえる。競技成績に秀でるアスリートはこちらのタイプが圧倒的に多い。

これとは反対に、習得に時間がかかる人つまり晩成型は、右に左に迷いながらときに立ち止まりつつ歩く。その速度は遅くとも、ああでもない、こうでもないと右往左往する意識上の行動範囲は広い。最短距離を直線的に進んだ人よりも、曲線的な道のりをのらりくらり歩んだ人の方が「見取り図」は描きやすいはずだ。つまり「コツ」をつかむまでのプロセスを言語化しやすい。「コツ」を伝えるべき立場の指導者ならば、こちらのタイプのほうが向いているのではないかと思うのだがどうだろう。「名選手、名監督にあらず」のパラドックスは、上達プロセスを進む速度によって説明できると私は考えている。

閑話休題。

さて、ここまでくればもうおわかりだろう。

筋トレは、この感覚世界で求められるふるまい方を置き去りにする。視覚が頼りにならない世界で発揮される「身体感受性」を損なわせる可能性がある。

ある動作の習得に悩んでいたとしよう。練習を繰り返しても一向にその動きが習得できない。ここまでみてきたように、その原因は「コツ」をつかめないことにある。ここでいかにジタバタできるかによって「身体感受性」は高まる。ともすればモヤモヤとした不快さが伴うこのプロセスを正しく経過することに、スポーツをはじめ運動の本質はある。

だがこのプロセスにおいて、私たちは感覚世界に特有の不快さに耐えかねて、ついわかりやすさを求めてしまう。動作が習得できない原因を「筋力不足」だと決めつけ、それを補うべく筋トレに励んでしまうと、「身体感受性」を高めるせっかくの機会を失ってしまう。

確かに筋力がついたことで結果的に動きが習得できる場合もある。それなりの競技レベルで活躍するアスリートが、より高みを求めて行う場合がそうだ。国際大会に出場する、あるいはそこで上位入賞を目指すなど、からだそのものを作り変えようとするときに起きやすい。だがそれは、「身体感受性」を十分に備えたトップアスリートだからこそであり、あくまでも筋トレが補助的なトレーニングに過ぎないという構えが身についているからである。意図的に「つけた筋肉」と結果的に「ついた筋肉」では、その働きが異なることを熟知しているからである(この違いがわかっていなければ、筋トレを始めたことを機にかえってパフォーマンスを下げたり、怪我を繰り返すことになる)。

各競技を見渡せば筋トレを嫌がる選手が中にはいるが(たとえば柔道の野村忠宏氏は全盛期には筋トレをしていなかったという)、彼らはおそらく意図的につけた筋肉への違和感を拭えず、それがパフォーマンスを阻害することを本能的に察知しているからだろうと思われる。

指の筋肉を鍛えても、力の入れ具合そのものをつかむことができないように、大腿四頭筋を鍛えても足が速くならないし、上腕二頭筋を鍛えても早いボールが投げられるわけではない。「走る」や「投げる」といった動きそのものの質を高めるためは、「コツ」をつかまねばならない。そのためには暗闇である感覚世界の中を手探りで歩かなくてはならない。

筋トレという「松明」を手にすれば視界は開ける。視覚以外の感覚を働かせなくても前に進むことができる。行方を照らす明かりを手にすれば確かに歩きやすくはなる。しかし、使われない感覚は徐々に錆びつくもので、微細なシグナルを受容するからだの力は次第に衰え、いつ訪れるかわからない「コツ」の到来を待てないからだになってしまう。

筋トレがもたらす、決して見過ごせない落とし穴は、ここにある。

編集部からのお知らせ

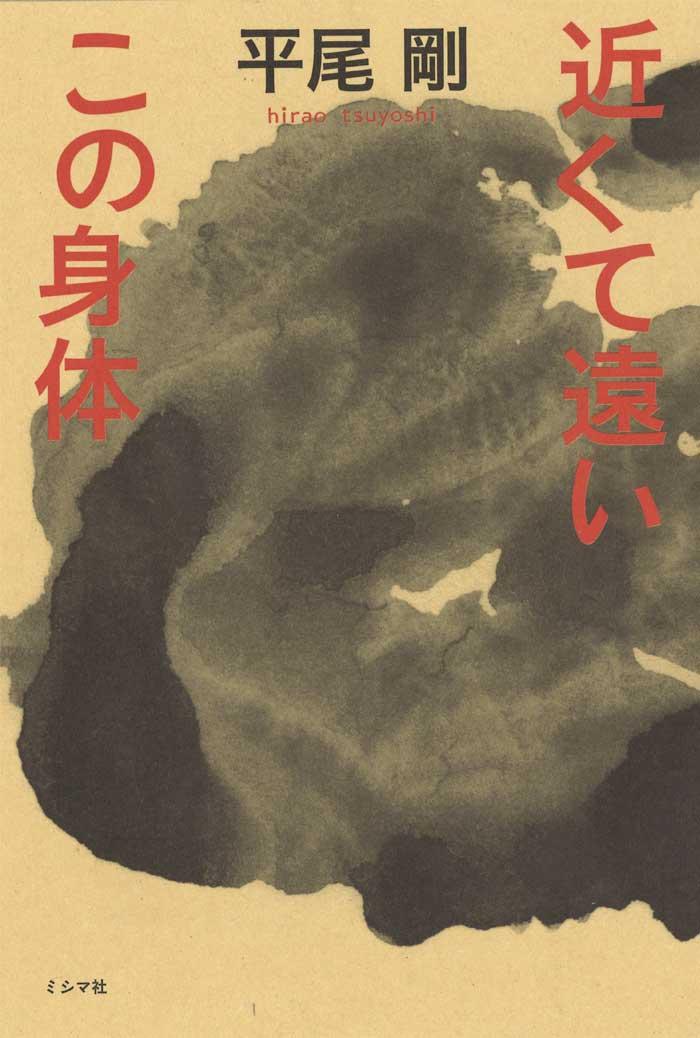

平尾剛さんが監修を担当された『たのしいうんどう』が発売中です!

『こどものための実用シリーズ たのしいうんどう』

平尾 剛 監修 / 朝日新聞出版 編著、2018年7月発売

定価:1404円(税込)

「考える力」を養い「実践する力」を身につける、今までにない子どものための実用書シリーズ「うんどう」編。

からだ本来が持つ不思議な力、動きを知ることで運動が好きになる!

運動、体育がキライ、苦手・・・という子どもたち、悩める保護者の方にぜひ。

-thumb-800xauto-15803.jpg)