第192回

「まともであることには価値がある――トランプ氏の言動に振り回されないために」小山哲さんインタビュー(前編)

2025.05.05更新

アメリカ大統領にトランプ氏が就任して以来、ウクライナとロシアの「停戦交渉」をめぐる報道が続いています。トランプ氏とゼレンスキー氏の口論、軍事支援の停止・・・大国の動向にざわつく今、本当に目を向けるべきはなんなのか?

長い歴史をふまえた見方、そして、中東欧の現地の人びとからこの状況がどう見えているかを知りたいと思い、『中学生から知りたいウクライナのこと』『中学生から知りたいパレスチナのこと』著者の小山哲さんにお話を聞きました。

(取材日:2025年3月12日 構成:角智春)

「取引」という言葉のおかしさ

――トランプ大統領就任以後の状況をどうみていますか?

小山 まず、政治の世界で使われる言葉の変化に衝撃を受けています。ウクライナの平和回復の議論をしているところに「レアアース」のような資源の問題が入り込んできたり、ガザを「リゾート開発」すると言ったり。人の命が懸かっている問題が「ディール」(取引)という言葉で処理されようとしていることに非常に強い違和感がありますね。

過去にさかのぼれば、たとえば19世紀の帝国主義の時代には、ヨーロッパの列強があからさまに世界各地の資源を収奪するために領土を拡大し、勢力圏争いを行っていました。私たちはそういう歴史を本や学校の授業で学ぶけれど、私たちが生きているこの現代の世界で、国家の指導者がそういう欲望をはっきりと主張することはさすがにもうないんじゃないかとどこかで思っていたんです。

でも全くそうではなかった。人権とか、そこで暮らす人たちの生活や尊厳が守られなければならないというような言葉は、たとえうわべであっても一切なく、むしろ現地の人をあからさまに嘲笑うような発信がくりかえされていますよね。

――そうですね。

小山 国家を主導する人たちがSNS上で品のない言葉で罵り合っています。こういうものを毎日目にしていると、私自身も、なんというか腐食性の、強い酸性の成分にさらされているような気がしてくるんですよ。私たちにも知らないうちに影響が及んで、きちっとした言葉を使って相手を尊重しながら問題を認識したり語ったりすることができなくなっていくんじゃないか、と。歴史研究者だって、やはり研究を発信するときには言葉に頼るわけです。研究に使われる言葉や時事問題を論評する言葉、そういうものすべてに良くない影響が及んでいるのではないかと感じています。

――中東欧の政治家の言葉も変わっていますか?

小山 影響がないわけはないと思うんです。今、ウクライナのインターネットを支えているのはイーロン・マスクのSpaceX社が開発したスターリンクというシステムで、これを断ち切られるとウクライナはネット空間を失う事態になりかねないんですね。実際にアメリカはそれを仄めかして圧力をかけています。

先日、ポーランドのシコルスキ外務大臣が「アメリカが信頼できない態度をとるなら、スターリンクを別のシステムに換えることを検討しなければならないかもしれない」とX上で発言したら、イーロン・マスクやルビオ国務長官が「黙れ。このちっこいやつが」と、非常に汚い言葉を使ってやり返すということがありました。

政治家が議論するのは当然だとしても、使っていい表現というものの限界があると私は思うんです。世界の大国の責任者が、一国の外交を司る閣僚に対して「ちっこいやつが」と、世界中の人がアクセスできる場で発信するということは異常なことだと感じます。

小山哲さん

国を失った歴史をもつ人びとの見方

――ウクライナや隣国のポーランドの人びとは、この状況をどうみているのでしょうか。

小山 今のポーランドのメディアを見ていると、自分たちの過去の歴史を参照しながら現状を理解して、これから起こることを考えようとする議論が多いですね。これは中東欧らしいというか、この地域の人たちがものをみるときのクセのようなものだと思います。

――ものを見るときのクセ。

小山 たとえば、今よく言及されているのが「ミュンヘン会談」です。第二次世界大戦直前の1938年に開催されて、イギリス、フランス、イタリア、ドイツがチェコスロバキアのズデーテン地方の帰属について協議した会談です。

チェコスロバキアは第一次世界大戦後に独立した新しい国家で、中東欧はどこもそうなのですが、多民族国家でした。ズデーテン地方にはドイツ系住民がたくさんいて、ドイツ民族主義的な運動が政治的に強い力を帯びるようになり、ナチス・ドイツがこれを領域拡大に利用します。ミュンヘン会談では、ヒトラーがズデーテンの領有を主張し、イギリス・フランスは今後ドイツが領土要求をしないという条件でこれを認めました。一時は平和をもたらした交渉として賞賛されたのですが、全くの読み違いで、1年後にヒトラーはポーランドを西から侵略して第二次世界大戦がはじまり、少し遅れてソ連軍も東からポーランドに侵攻して、ドイツとともにポーランドを分割占領しました。

ポーランドから見ると、ミュンヘン会談自体はポーランドの領土の割譲が問題ではなかったけれど、そこでヒトラーの野心を断ち切る決断をしなかったがゆえに結局侵略されてしまった。これがまさに今、ウクライナの状況と重ね合わせられているのです。ロシアはまずクリミア半島を領有し、東部2州で独立国家を承認し、その後、ウクライナ侵攻を行ったわけで、ミュンヘン会談とその後に起きたことを想起せざるを得ない状況にみえるのですね。

もちろん当時生きていた人はもうほとんどいませんが、今の人びとにも、こうした歴史の積み重ねによって養われたものの見方が受け継がれているように思います。ポーランドの場合は、18世紀後半にポーランド分割によって一度国を失っていて、19世紀を通じてロシア帝国に支配され、その後、独ソのポーランド侵攻が起こった。

第二次大戦の経験というのは、その期間だけの問題ではなくて、むしろ数百年間くりかえされてきたことの一局面なんです。これは日本人が第二次大戦、つまり日中・太平洋戦争に対して持っている感覚とはかなり違うと思う。

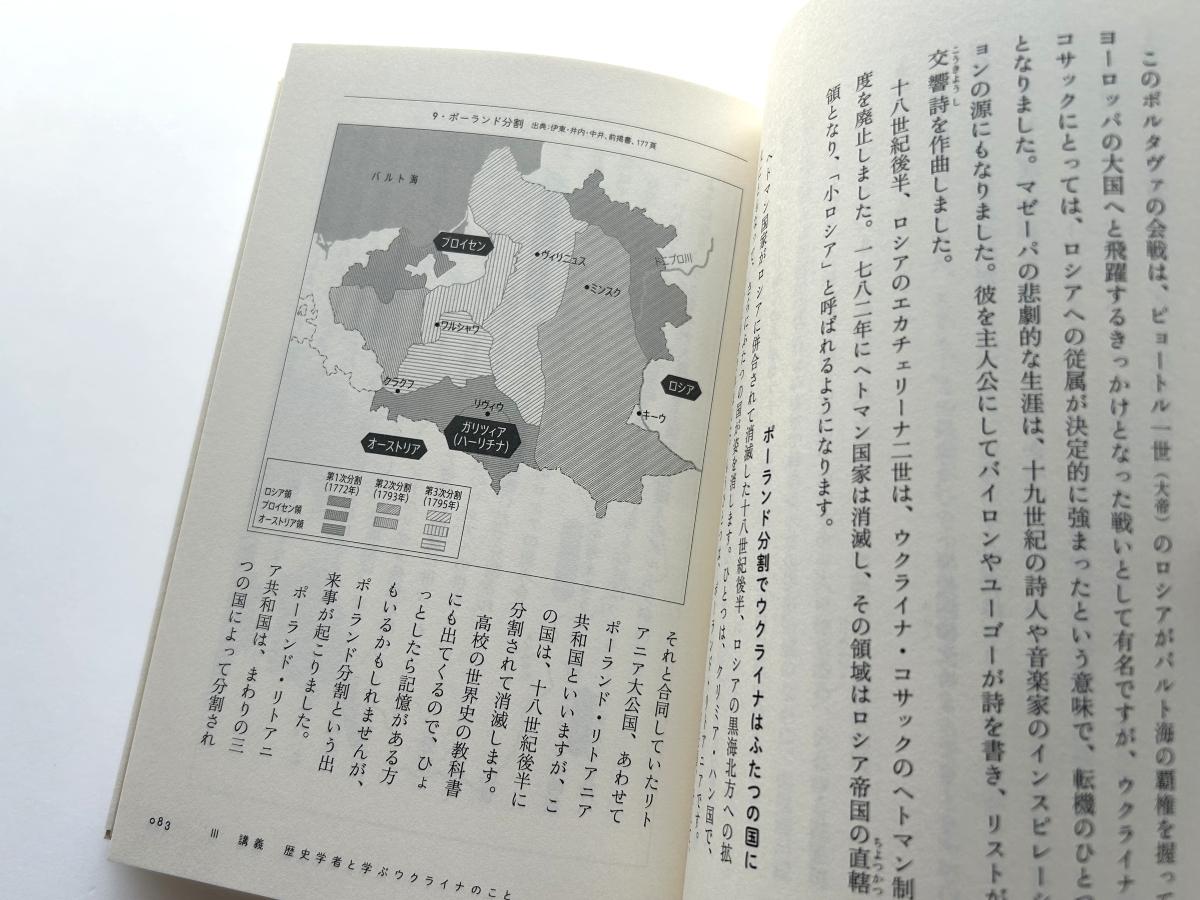

現在のウクライナも、ポーランド分割により割譲された

現在のウクライナも、ポーランド分割により割譲された

(『中学生から知りたいウクライナのこと』より)

――アメリカが踏み込んでくるというのは新しい事態ですか?

小山 そのときどきの覇権国家に見捨てられる、あるいは自分たちの頭越しに自分たちの未来を決められてしまうということを、この地域はくりかえし経験してきました。

ひとつの例は、さきほど触れた第二次大戦が始まるまでの経緯ですが、もうひとつの例は、第二次大戦が終結する前に行われた「ヤルタ会談」です。このときはチャーチル、ルーズベルト、スターリンが大戦後のヨーロッパの分割を決めてしまいました。ポーランドはソ連の影響圏に置かれましたが、それは、ポーランド人の多くが望んでいたことではなかったのです。

私は、1980年代の後半、社会主義時代末期のポーランドに留学して2年間暮らしましたが、彼らは何か問題が起こると「ああ、ヤルタのせいだ」って口癖のように言っていました。「ヤルタ」はポーランド語では「ヤウタ」と発音するのですが、たとえば「なんでトイレットペーパーを買うのにこんなに並ばされるんだ、ああ、ヤウタ・・・」といった感じでボヤくのです。

覇権国家はそういうふうに振る舞うものだ、という歴史の教訓を多くの人が共有している。同時に、そうなっても諦めてはいけないという場面も何度も経験していて、何ができるかを必死に考えながら行動してきたといえると思います。

――なるほど。

小山 彼らにとっては、ポーランド語を使って、ポーランド的な生活様式や文化を守りながら世代を重ねていくということ自体が、まったく自明じゃないんです。それはウクライナにしても同じで、努力して守らないと国や文化は続かないという感覚をもっています。

じゃあどうやって具体的に守るかとなると、もちろんいろんな考え方があって、一枚岩ではありません。今ポーランドは大統領選の最中なのですが(2025年5月18日投開票予定)、「ウクライナの自由を守ることは、ポーランド、ひいてはヨーロッパの自由を守ることである」と言う候補者もいるし、「プーチンやトランプの手法を理解して、むしろそのやり方も取り入れてこそ、ポーランドの安全保障は守られる」という主張も出てきています。

『中学生から知りたいウクライナのこと』/『中学生から知りたいパレスチナのこと』

『中学生から知りたいウクライナのこと』/『中学生から知りたいパレスチナのこと』

(後編につづく)

*後編は2025年5月6日に公開します。

-thumb-800xauto-15803.jpg)