第202回

復活掲載! 本上まなみさんが「書く」ことについて思うこと(後編)

2025.10.14更新

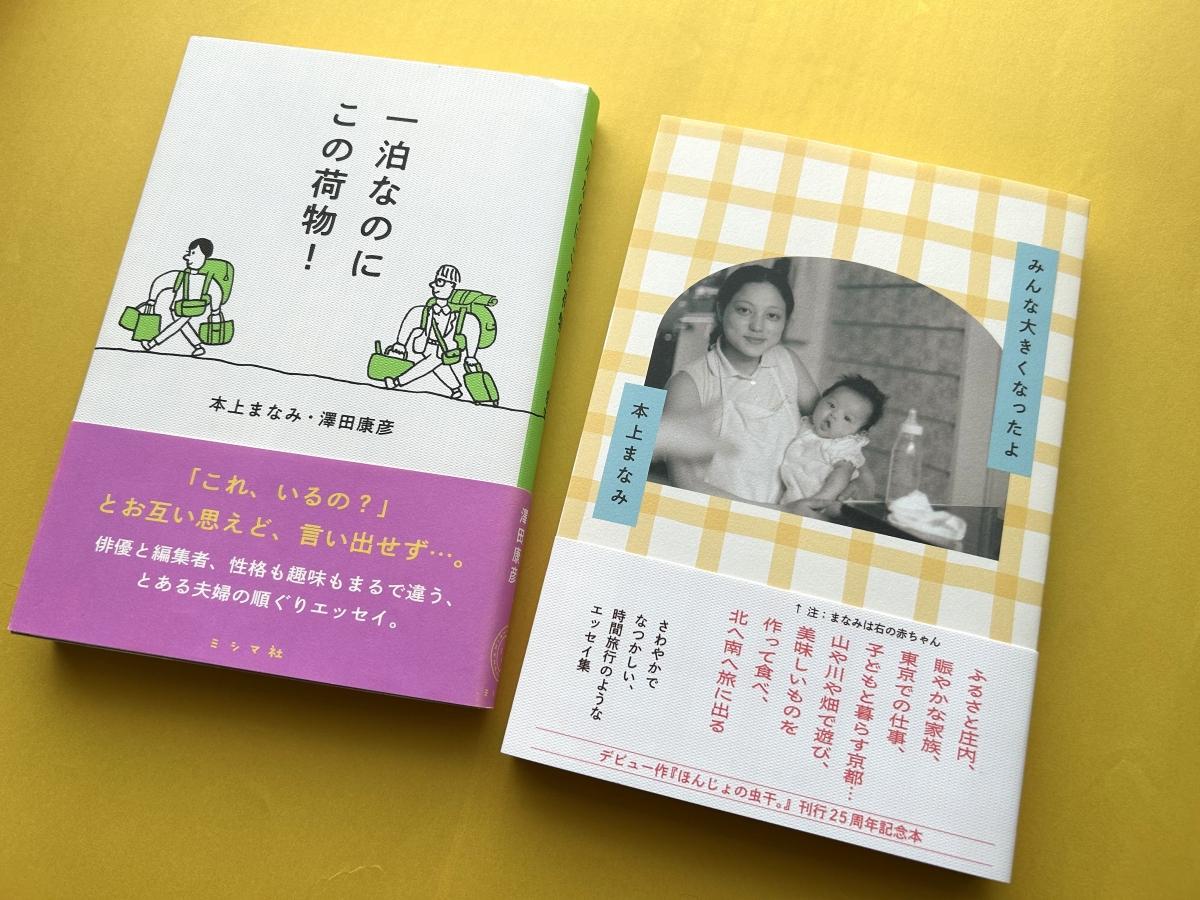

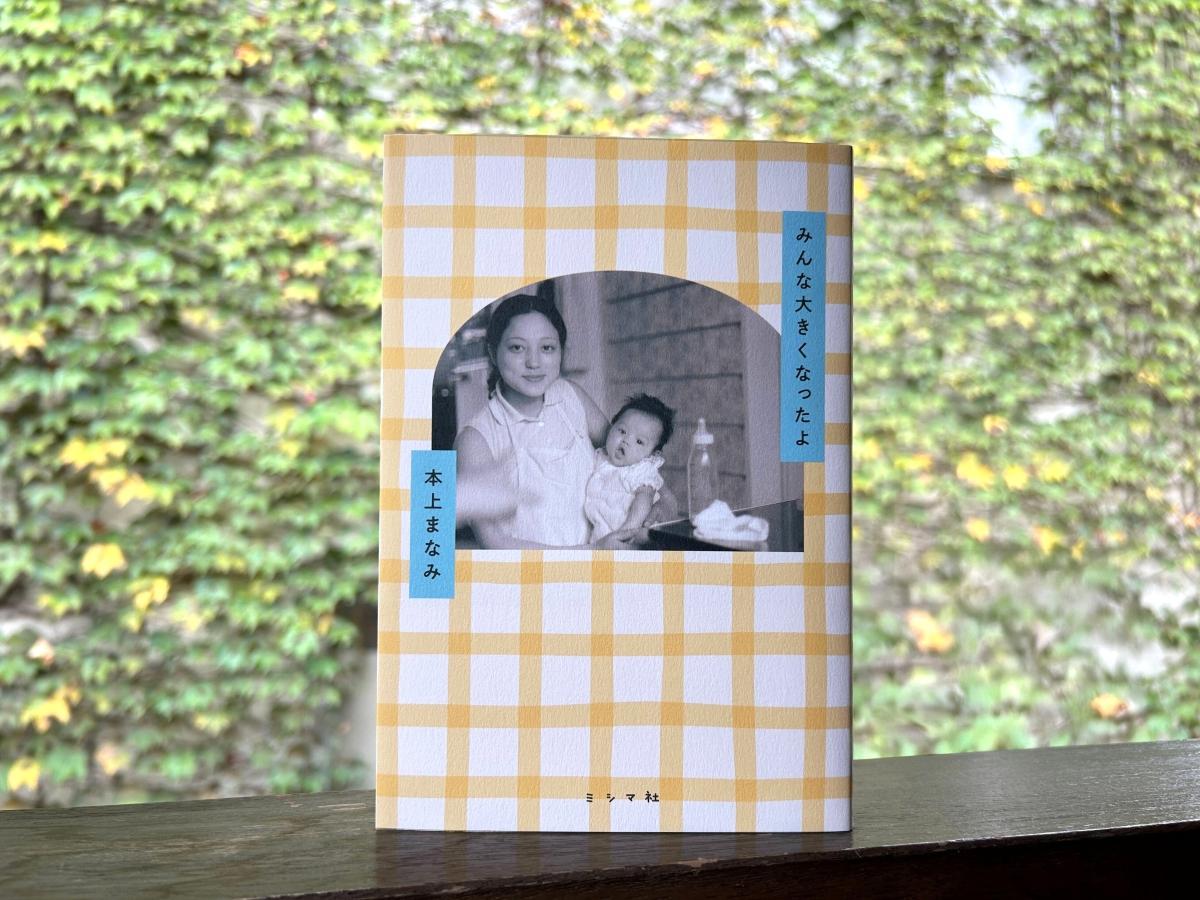

9月20日に発売した、本上まなみさんのエッセイ集『みんな大きくなったよ』、おかげさまでたくさんの方にお手にとっていいただき、メディアでの紹介も続々決定しています!

本書は、本上さんの執筆デビュー作『ほんじょの虫干。』の刊行25周年を記念した一冊です。

俳優業とともに、四半世紀以上にわたり執筆業をつづけてきた本上さんは、「書く」仕事にどんなふうに向き合ってこられたのでしょうか?

本日は、2023年6月に公開した本上さんのインタビュー記事を、復活掲載いたします。

夫・澤田康彦さんとの共著エッセイ『一泊なのにこの荷物!』の刊行に際し、本書編集者の三島邦弘が本上さんに「書くこと」についてお話をうかがいました。

本上まなみさんが

「書く」ことについて思うこと(後編)

聞き手・構成=三島邦弘

『一泊なのにこの荷物!』には、特別な思い入れがあります。それは、とても個人的なことで恐縮きわまりなく・・・。私(三島)が20代半ばの頃、最初に勤めた会社で渾身の企画書を書いた著者のひとりが「本上まなみ」さんだったのです。まさか、約四半世紀後、自分のつくった会社から「ほんじょ」さんの本が出ようとは。あの頃の青年ミシマに言ってやりたいです。「思いはいつか、形になりますよ」って。(すみません)

本上さんのデビュー作『ほんじょの虫干。』は、ちょうど私が社会人1年目、営業の研修を終え、編集部に配属される直前の1999年6月に発刊されました。その年、私ははじめての社会人、はじめての東京、はじめてのひとり暮らしと3つの初に戸惑い、文字通り、くたくた、ズタボロの日々を送ります。そのころ、自分を支えてくれたのが、「ほんじょ」さんの文章だったのです。

「ほんじょのマユゲは、実は三角です。さんかくけい。(略)

でもね、さんかくマユゲもこのところずっとごぶさたしてるんだ。

仕事の時にきれいに美しくととのえてしまうから。きれいとか美しいとかって一体何だろうって思うけど、きっと<今流行っているカタチ>のことだ。」(『ほんじょの虫干。』p13~14)

ああ、こんなに飾らずに文章は書けるんだ。と思ったり、癒されたり、ただただいいなぁ、と感じたりしたものです。

『一泊なのにこの荷物!』発刊にあたり、本上さんに「書くこと」についてお話をうかがいました。澤田さんの特別出演もあり! 本日は後編をお届けします。

本上まなみさん、ミシマ社京都オフィスにて

自分の立場で言うべきことは言う

――たとえば京都新聞の「現代のことば」のような、時事的な話題のときはどんな感じですか?

本上 新聞の場合はちょっと違いますね。

普段の生活のなかで、こうなったらいいのにとか、なんでこうならないの? と思うことがよくあります。ただそれを、どのくらいの温度感で、どのくらいの柔らかさ・硬さで伝えるのがいちばんベストなんだろう、といつも考えるんです。多様な考え方を自分も知っておきたいし、知りたいと思う。でも、書く場所を与えてもらえているひとりとして、責任がある。テレビに出て、ニュース番組でしゃべるひとりとして呼んでもらっていることにも責任がある。どういうふうに発言するのがいいのかな、と試行錯誤の連続です。

50歳に近くなってきていて、ある程度1周してきたようななかで、いまの自分の立ち位置でこう思うということを、それがたとえ「ちょっと違うんじゃない?」と思う人がいたとしても、言わなきゃと思っています。ただそのさじ加減というのは毎回とても難しいなと感じていますね。

――社会的な意見をいうときは、日常のことを書くのとは、さっきの観察(*前編参照)でいうとちょっと視点が違いますよね。本上さんご自身としてはどっちがより好きとかやりやすいとかありますか?

本上 どっちもやりたいと思います。どっちも大事なことですから。難しいけどチャレンジしたいし、多少失敗しても、次もがんばりたいと。

言わないでいるほうが楽だし、波風も立たないし、平和に過ごせるとずっと思ってきたんですけど。

――はい、私もかつてそうでした(笑)。

本上 陰でいろいろ思っても、外で言うことじゃないんじゃないか、というずるい考え方をしていた部分もありました。けど、もうそうじゃないんじゃないかな。たとえば以前、三島さんも「はじめての住民運動」で書かれていましたが、京都府立植物園の一画をつぶしての北山再開発なんて、地元の私たちには本当にゆゆしき事態で、それこそみんなでその是非を話し合わなければいけない。こういうことは行政や政治家の仕事だから、なんてまかせておいては絶対にいけないんですよね。うっかりしていたら、黙っていたら、大切なものがなくなっていたなんてことが、これまでに何度もあちこちであったわけで、私たちはそれを学ばなければなりません。

子どもが大きくなってきていて、自分の学生時代より、もっとすごく密度の濃い情報を普段から得ているのを目の当たりにして。学校のなかでもそうですし、インターネットもそうですけど、日常的に、いろんなところでチャンネルに触れることができる環境に、子どもたちはいます。自分の意見を発信することのハードルがすごく下がってきている感じが、子どもを見ていて感じます。自分はこう思うよということを言えるという土壌になってきているのはすごくいいことですよね。といって、若い人たちに任せるというのではダメ。ちょっと先を生きている人、30代も40代も50代も、実は自分たちの生きる世界ってこうなんだよと発信していかないと、いいふうになっていかないと思っています。

――とても心強いです。

子ども向けの本も今ならもっとおもしろく書ける、と自分に期待

――それ以外にも書くことで違う表現をもっとやっていこうというのはありますか?

本上 書くことで違う表現・・・。そうですね、子ども向けのものはずっと書きたいなと思っています。子どもに向けた作品は書いていましたけど、じつのところ、自分の子どもがまだ小さすぎたりして、ターゲットとちゃんとリンクしていない時期だったりしました。いま振りかえると、いやいや、もっと違う方に書いただろうなと思うことはいっぱいあります。いまならもっとおもしろいものが書けるかもしれないと、自分で自分に期待している(笑)。

なんでそう思ったかというと、子どもと部屋で一緒に寝ていた時代に、寝る前、かならず小さなお話をしていたんですね。ちゃんと主人公がいて、それが物語のいろんな部分で活躍したり、失敗したりするという展開で、毎日少しずつ進んでいくお話です。

この本のなかにもその一部を書いていますけど、子どもの反応を眠いながらも感じ取りながらしゃべっていく。言葉でしゃべっては消えていったものたちがたくさんいるので、それが小さいお話で書けたらうれしいし楽しいなぁと思います。

「それで今日しろぼんはどうしてた?」ひそひそ声で息子は私に尋ねてくるのです。

「学校で冬のたき火パーティがあったんだけどね、お芋掘りでみんなが掘ったお芋とか、お家から持ってきたリンゴとかおにぎりとか、先生がこねてくれたパンとかをいっぱいいっぱい焼いて、近所のおじいちゃんおばあちゃんもみんな来て、食べたり歌ったり踊ったりそれはそれはにぎやかな一日だったみたいだよ」「しろぼんもなにか焼いた?」「すごい大きなマシュマロをお家から持ってきたんだけど」「しろぼんくらいの?」「そう、しろぼんと同じくらいにまんまるでまっしろの。しろぼんはマシュマロのふりしてたき火の前に一緒にいたら、校長先生はすっかりだまされて、裏側も焼かなきゃね! ってひっくりかえしそうになったから、わっ! って言ったら」「あはは、校長先生のほうがびっくりしたんでしょ」

寝る前の「しろぼんのお話」。これは私の創作物語です。その場の思いつきでただただ喋る、息子のための話。主人公のしろぼんというのは息子の大事にしているアザラシのぬいぐるみなのですが、この子をいたずらっこのあわてんぼうでよく失敗する小三男子(つまり息子そのもの)という設定にして、家族やイトコ、近所に住むいろんな生き物たちとの交流、冒険するようすをちょっとずつ語り聞かせているのです。(『一泊なのにこの荷物!』p167-168)

――けっこう覚えていらっしゃるんですか?

本上 いや、忘れているものがほとんどです。なぜなら眠りながらしゃべっているから(笑)。だけど、もちろん全部忘れているわけではないです。

――ある意味まどろみながら、口だけが動いているような。

本上 そうです。口だけがイタコのように(笑)。目はつぶっているけどしゃべってるんです。

――(笑)。目はつぶってるんですね。

本上 子どもの呼吸、息遣いとかを聴きながら、一緒にしゃべってるという。

――動物は出てくるんですか?

本上 動物が出てきます。上の子はわりと、当時はお姫様ぽいのが好きだったり、キラキラ恋愛ものが好きだったりするので、そういう話にもしました。ネコのお兄さんがひとりでレストランをやって、そこに誰かと待ち合わせをしているらしい女の子のネコが来る。だけど相手の人がぜんぜん来ない。そういうシーンから始まるんです(笑)。

――気になりますね。

本上 で、ガッカリして帰っていって。次の日も来るんだけど、また相手の人は来なくて、「どうしたんですか?」と聞くところから始まるという。

――ちょっとドキドキしながら(笑)。寝れなくなりそうです。

本上 寝るんですけどね(笑)。だいたい話す人が寝るから。

――じゃあ、そのときの娘さんなり息子さんがちょっと興味のありそうなことを?

本上 そうそう。盛り込んで。

――そうか、いいですね。おふたりが同時に聞いていたということはないんですか?

本上 同時に聞いている時期ももちろんありますね。しろぼんの話とかは同時に聞いていました。

澤田 僕は単身赴任中だったので聞いていない。久しぶりに家に帰ると、彼らだけの共通の価値観ができていて、「絵本でもないし、ん?」と思ったんですよね。しろぼんなんて知らないし。うちにはそんな絵本ないし。少しさびしい時間。

一同 (笑)

「にっぽん昔ばなし」みたいな嘘のような本当の話に触れて

――子ども向け以外では何かありますか? 本上さんがこれまで書いていらっしゃったジャンルと違うのに挑戦したいとか?

本上 ここ数年、「遠くへ行きたい」という番組にときどき出演させていただいていて、めっちゃおもしろいんですよ。毎回、番組スタッフのリサーチ能力がすごいんです。すごいおもしろいところの、すごいおもしろい人に会わせてくれる。ただ、そこで交わした言葉のほんのわずかなエッセンスしか番組にはならない。なぜなら、3日間撮影するんですけど、30分の番組になっちゃうので。あ! と感動したようなところが落ちていってしまう。それはとてももったいない。ほんとうだったらそれをちゃんと覚えているうちに、文章で残せたらいいのに、と思ったりもします。だけど、自分はナマケモノなのでやらないんですけど。それがやれたら絶対おもしろいと思うんです。

澤田 資料収集が大変そうだね。

本上 うん。1月は宮崎に行って、「たのかんさあ」という田の神様巡りをしたんですけど、それはもともと澤田の知り合いにそれが好きという人がいて、詳しい情報を教えてもらった。

澤田 しゃもじとご飯を持った福々しいお地蔵さん。

本上 田んぼの横にいたりするんですよ。隣村に飢饉が来て、お米がとれなかった田んぼの人たちが、こっそりその「たのかんさあ」を盗みに来たりするんです(笑)。盗られるところを、その村の人たちもうちのが持っていかれるけど、「ちゃんと豊作になるようにがんばって来てね」と送り出すそうです。その話を史料館みたいなところで聞いたり、個人史みたいな何部刷っているのかわからないくらいの冊子になったりしています。それが、めっちゃおもしろくて。

澤田 泥棒を見て見ぬ振りするんだよね。

本上 何年か経って豊作になったら、ものすごい丁寧にお返しに行くんですよ。待っていた人たちも歓待して、あんたのところもよかったねぇという感じになる。すごい幸せな神様の話。

澤田 おおらかでバチを当てない神様。

本上 「にっぽん昔ばなし」みたいな、嘘みたいな、ほんとうにそんなことあるんですか? みたいな話。そういうのを直に聞いたりすると、いいなぁと思います。

――それはめっちゃおもしろいですね。

本上 こういった貴重な経験を、この仕事をしたことによってさせてもらっていると感じます。だから、自分がしゃべったりとか、何かをみんなに教えてあげたりするのは、苦手じゃないとは思っているけど、まったくもって得意ではない。ただ、何かを知りに行く、話を聞かせてもらう、そういうのはものすごく好きで、それができるというだけでも、この仕事と出会えてよかったなと思っています。

――今日はありがとうございました。とてもおもしろかったです。

(終)

新刊『みんな大きくなったよ』には、インタビューで触れられている京都新聞「現代のことば」の文章も収録しています。『一泊なのにこの荷物!』とあわせて、読書の秋に心からおすすめの本です。ぜひお手に取ってみてください。

『みんな大きくなったよ』本文より

-thumb-800xauto-15803.jpg)