第64回

大前粟生×町屋良平 対談「書きながら生きるふたり、ちょうど5年目のはなし」(1)

2021.03.14更新

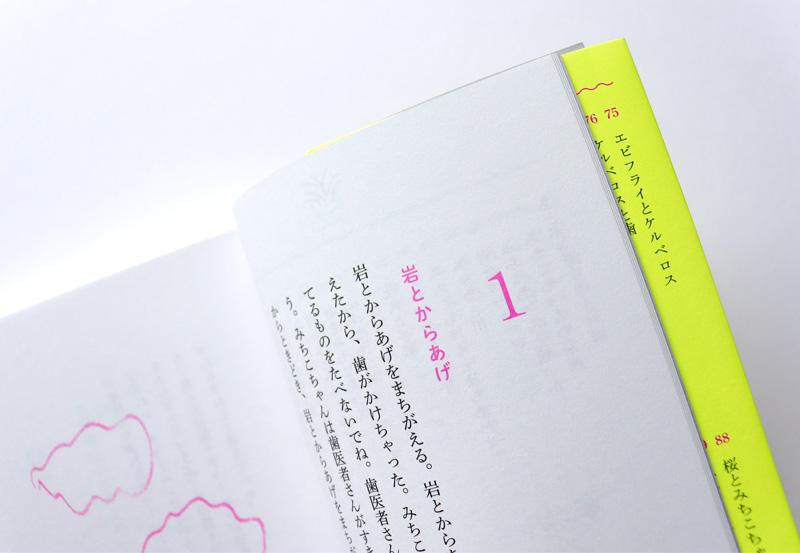

昨年12月にミシマ社の少部数レーベル「ちいさいミシマ社」から発刊した、大前粟生さんの『岩とからあげをまちがえる』。100の超短編小説と、大前さんご自身で描かれたかわいらしいイラストにより、不思議な世界に入り込むことのできる一冊です。

その発刊を記念して、小説家の町屋良平さんをゲストにお迎えしたトークイベント「書きながら生きるふたり、ちょうど5年目のはなし」を開催しました。

2021年にデビュー5周年を迎えるおふたりに、お互いの小説をどう読んでいる? おふたりにとって書くということはどういうこと? など、書き続けてきた5年間を振り返ってお話しいただきました。大前さんと町屋さんが醸し出すゆったりと心地よい雰囲気のなか、おふたりの小説の根幹をうかがうことができた貴重なイベントでした。

その一部を抜粋してお届けします。イベントのアーカイブ動画も配信中ですので、全編ご覧になりたいという方はぜひ、動画版でお楽しみください。

(構成:山田真生、構成補助:大成海)

「大前粟生は吹く風だな。」

大前 よろしくお願いします。あれ、なんか画面の操作で変なことをしてしまったかもしれない・・・。

町屋 全然気にしないでください。今日は「大丈夫かな感」を全体的にお届けしようと思っているので。

大前 大丈夫かな感(笑)。

町屋 いつも私はトークイベントのときとかに、「大丈夫な感じ」で出てるんです。でも実際は全然大丈夫じゃないんですよ。今日も直前にパソコンのトラブルがありまして、携帯でつないでいるので、みなさまにはつまらない天井とともにお届けすることになってしまいました。

大前 謎に何十年か前のミュージックビデオみたいになっていますね。

町屋 そうですね、懐かしめのJ-Popを流したいところなんですけどね。

急に『岩とからあげをまちがえる』の話をしますけど、大前さんがこの本の発刊直前に「物語疲れとか意味疲れしてる人へ」というツイートをしていたと思うんですが、めちゃくちゃそのとおりでした。ちょうど自分も執筆の山場が終わった時期に少しずつ読んでいたんですよ。人間関係でも身体のストレスでもそうなんですけど、「意味過剰」による疲れってあると思うんです。そういうものの手前にあるような小説で、おもしろかったです。

2年前に大前さんと初めてトークイベントをしたときに、僕は大前さんのことを「シューティングスター」って言ったんですよ。「シューティングスター」はそのままなんですけど、「大前粟生は吹く風だな」とも思いましたね。

大前 吹く風?

町屋 そう、吹く風。風が吹いてほんとうに気持ちいいっていう状況があるじゃないですか。そのときって身体が一瞬もうサーってなるじゃないですか。本の帯に書いてあるように、「舌を伸ばすと風があるポゥポゥ」みたいな状況にほんとうになるんですよ。そこから意味や物語をまた取り戻して、気持ちよかったなと思うんです。その気持ちいいときのやつだから、めちゃくちゃよかったです。そして、読み終わりで「作者はこういうことを言いたかったんじゃないか」「私の読み方はこれでよかったのだろうか」と振り返る疲れがない。ただ風に吹かれるだけでいい、みたいな感じの小説で、めっちゃいい本。

大前 ははは、良かったです。記憶があいまいなんですけど、たしか『岩とからあげをまちがえる』は『おもろい以外いらんねん』(河出書房新社)の雑誌掲載に向けての修正をしていたときくらいに書きはじめたんです。『おもろい以外いらんねん』では、バリバリリアルタイムの「今」のことを書いていて、その反動で、余白だけのものを書きたいなとは思っていました。

町屋 『おもろい以外いらんねん』には余白みたいなところはあるんですか?

大前 結構あるかもしれないですね。すごく楽しみながら書いたし、ボケとツッコミのやり取りでは、必要ではないこともたくさん書けました。それに対して『岩とからあげをまちがえる』は、鴨川を歩きながら考えたりしたものが多くて、自分にとっての川をつくろうと思って書いた感じです。

町屋 ・・・心の川ですか?

大前 そうですね、心の川。

つらいのは書くこと自体じゃない

大前 物語疲れでいうと、町屋さんの『ふたりでちょうど200%』(河出書房新社)を読み返していたのですが、なんか読むたびに苦しくなる、この本。

町屋 わかります。

大前 物語≒ゴシップ、という呪いを身体にまといながら生きている人たちの話ですよね。

町屋 小説家って、物語とか意味に関わる仕事じゃないですか。だからどうやっても何かを悪者にしちゃうんですよね。そして、それをとにかく打ち消そうとしても、「打ち消そうとしている私って何?」みたいな気持ちになったりして。

大前 なるほど。

町屋 そういうことには、疲れとともに向き合っていかないといけないと考えると、まあつらいですけどね。ただ、私と大前さんは、ここは気が合うと勝手に思ってるんですけど、つらいのは書くこと自体じゃないんですよ。

大前 あ、それはそうですね。書くこと自体は楽しいんですけど、書くという行為で照り返す先が、どこを向いても呪いばっかりみたいな感じはあるかもしれないですね。

町屋 書かないときのほうがつらいんですけど、書いていてもその呪い・つらみはあるにはありますね。それってなんなんだろうって考えると、全然うまく言葉にできないんですけど。

読む自分と書いてあることのズレ

大前 そうですね。僕は何かを書いているときは、自分の身体の時間性がちょっと違うのかなという感じがします。小説の中で今の現実を書いていたとしても、位相が違うエリアに自分が片足を突っ込んでいるというか。半透明な何かで覆われているかなという落差がありますね。

町屋 もともとは他人の小説を読むこともそういう経験だと思っています。自分の身体を包むというか、別のフェーズに移すという感覚がありました。でも、『岩とからあげをまちがえる』は、書いている人の書いている場にいる、という感覚になるところがすごくいいんですよね。どうしても物語とか、意味を身体が吸い込む、となったときに、やっぱ小説って読むのが大変なんですよね。その大変さっていうのはやっぱりズレにあると思う。

大前 えっと、読む自分と書いてあることとのズレですか?

町屋 そうですね。小説が一個のものとして、「こういう形しているよね」みたいなコンセンサスを得るために、読者が相当無理をしてくれてるんですよ。

例えば、小説を読んでいて、あとで他人と話したり、他の人の感想をみたりするっていうことが浮かぶじゃないですか。そうすると、「自分の読んでいた小説が、他の人が読んでいる小説と全然違ったらどうしよう」となって、小説の普遍的な形に読者がすごい近寄ってきてくれるんですよ。

でもそれういうことはしなくていいと思うんです。なぜなら、書き手もそんなに寄せていないから。一応、読者が入ってこられるような仕掛けはつくってはいるんだけど、共通の形に合わせようという意図は少ないんですよね。

大前 うんうん。

町屋 『岩とからあげをまちがえる』は、書き手と読み手の身体が一緒になる線だけが採用されているような感じで、大前さんの言った比喩を完全に利用していて恐縮なんですけど、大前さんが川であるときに、読者もまた川。

大前 なるほど。読者が並走することが可能である、みたいな。

町屋 そうですね。自然に川にしてくれるっていう感じですね。『岩とからあげをまちがえる』が川的な意識であるとしたら、他の小説は建造物とか、意味的なものを持ったなにかをつくっているという感覚はもう少し強いんですか?

大前 それは割と作品の枚数次第なところは大きいかもしれないですね。長くなればなるほど、文章を連ねているというだけで、なんらかの因果に登場人物が支配されているという感覚は強くなりますね。書けば書くほど、登場人物がたどることのできる可能性が減っていくというか、必然性みたいなものに飲み込まれるというか。飲み込まれたほうが実際おもしろいんだろうなという気はしているのですが、だからこそ飲み込まれたくはないな、ということも考えています。

町屋 読者のほうでどんどん接続が過剰になっちゃうんじゃないかな。「つながりポイント」みたいなのが増えすぎちゃっていて、それが不足すると、正しい意味とか正しい何かとかを読み取らなきゃいけない気になってきちゃうんだと思います。僕が読者として小説を読んでるときは、全然「つながりポイント」がなくて、めちゃくちゃ自分から川になっていかないといけないような小説のほうが好きなんですよね。

大前 うんうん。

(つづく 後半は3/17に公開予定です。)

※本記事は、2021年2月19日に開催した、オンライン配信イベントMSLive!大前粟生×町屋良平対談「書きながら生きるふたり、ちょうど5年目のはなし」の内容を抜粋したものです。3月21日(日)までの期間、イベントの全内容をご覧いただけるアーカイブ動画も販売しておりますので、ご興味ある方はぜひ動画版もお楽しみください。詳細はこちら

プロフィール

大前粟生(おおまえ・あお)

1992年生まれ。小説家。京都市在住。著書に短編小説集『のけものどもの』(惑星と口笛ブックス)、『回転草』『私と鰐と妹の部屋』(以上、書肆侃侃房)、『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』『おもろい以外いらんねん』(以上、河出書房新社)、『岩とからあげをまちがえる』(ちいさいミシマ社)がある。

町屋良平 (まちや・りょうへい)

1983年生まれ。2016年「青が破れる」で第53回文藝賞、2019年「1R1分34秒」で第160回芥川賞を受賞。著書に『青が破れる』『しき』(以上、河出文庫)、『1R1分34秒』『ショパンゾンビ・コンテスタント』(新潮社)、『ぼくはきっとやさしい』『ふたりでちょうど200%』(河出書房新社)、『愛が嫌い』(文藝春秋)、『坂下あたると、しじょうの宇宙』(集英社)ほか。『ちゃぶ台6』(ミシマ社)掲載作品として「猫の顎のしたの三角のスペース」がある。

-thumb-800xauto-15803.jpg)