第64回

大前粟生×町屋良平 対談「書きながら生きるふたり、ちょうど5年目のはなし」(2)

2021.03.17更新

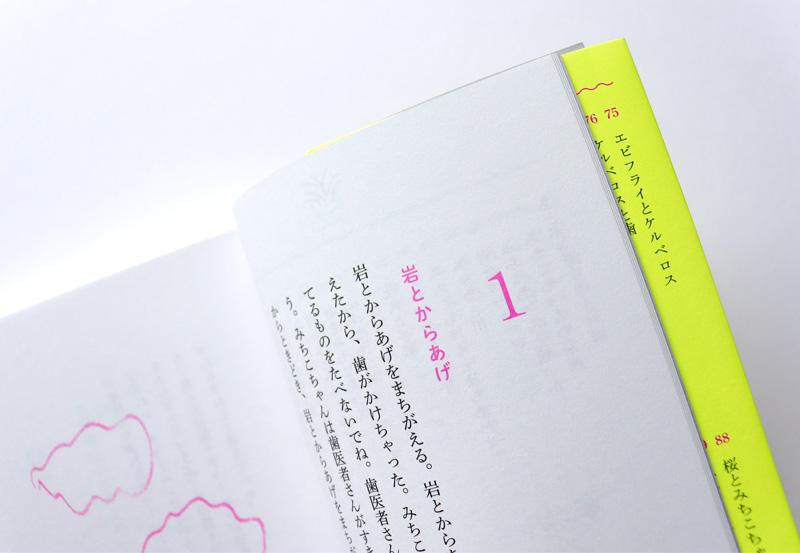

昨年12月にミシマ社の少部数レーベル「ちいさいミシマ社」から発刊した、大前粟生さんの『岩とからあげをまちがえる』。100の超短編小説と、大前さんご自身で描かれたかわいらしいイラストにより、不思議な世界に入り込むことのできる一冊です。

その発刊を記念して、小説家の町屋良平さんをゲストにお迎えしたトークイベント「書きながら生きるふたり、ちょうど5年目のはなし」を開催しました。

2021年にデビュー5周年を迎えるおふたりに、お互いの小説をどう読んでいる? おふたりにとって書くということはどういうこと? など、書き続けてきた5年間を振り返ってお話しいただきました。大前さんと町屋さんが醸し出すゆったりと心地よい雰囲気のなか、おふたりの小説の根幹をうかがうことができた貴重なイベントでした。

その一部を抜粋してお届けします。イベントのアーカイブ動画も配信中ですので、全編ご覧になりたいという方はぜひ、動画版でお楽しみください。

(構成:山田真生、構成補助:大成海)

3回転に見えるぐらいの4回転を跳んでいる

町屋 大前さんの最新作『おもろい以外いらんねん』は、読んでいる人が感情移入できる人とか、出来事がたくさん入っているので、どんなタイミングで出会ってもおもしろい小説ですね。

個人的にこの小説がすごいな、と思ったのは、全体がすごいところなんですよ。文章もほんとうに技術的に高いものが使われていて、風景に関する描写の比喩も、読者を外に弾かないし、かつ、ここの小説の中で起きてるような世界が、損なわれずそのまま続いていくみたいな技術って、とても高いものだなと思いました。

私はフィギアスケートが好きなんですけど、今一番難しい技術として選手は4回転ジャンプを跳ぶんですよ。ただ4回転でも、見ている側からして明らかに4回転回ったなっていう4回転と、今の3回転だった? 4回転だった? っていう4回転があるんです。そのどっちがすごいかというと、わりと後者なんです。なぜかというと、無理な力がかかってないので。これはものすごく雑な物言いなんで、そうじゃない4回転も3回転もあると思うんですが、まあざっくり。で、この『おもろい以外いらんねん』もそうで、3回転に見えるぐらいの4回転を跳んでいるってことだと思うんですね。

そして、その全体性の担保としてすごくおもしろいのは、作品の中に10年くらい間が流れているのに、そのままスルッと読めるところにあるような気がしています。

<ここで町屋さんのスマホが倒れ、天井が映し出される。>

町屋 あっ、すいません! 携帯が倒れちゃったんですけど、大丈夫ですか?

大前 大丈夫です。

町屋 ああすごく暑くなってきた・・・。それで、そのまま喋りますと、10年くらい流れている小説って通常はもっと無理が生じるんですよ。でも大前さんはさらっとやっていて、あまり自覚していないかもしれないんですけど、結構技術的に大変なことをしているんです。

たとえば最初に読むのがいわゆる10年前のところですよね? でも読者はわからずに、今として読んでいくわけです。そして読み進めていく途中で、明らかに10年過ぎたっていうところがきて気付く。そこがとてもスムーズにつながるんです。そして、前半の風景のところとかも、あとから読むと実は10年前の感じで読めるようになっているんですよ。

だから、最後の感動も、実は10年を経たせる技術に結構かかっていたんじゃないかなって思う部分もあります。大前さんは「短い小説のほうが得意」と言っていた時期もあったんですけど、よくこんなに全体を成立させられるな、と思いながら読んでいました。

大前 ありがとうございます。だいたい思惑通りです(笑)。

町屋 内容としても、自分の男性性としての10年も引き連れて読まざるを得ないし、そういう意味で身に応えるところがあって、それがずっと読み終わったあとも続いていくっていうのが、それは小説全体のつくりのよさとか、描写の素晴らしさとか、そういうところが大きいんじゃないか、と思っています。

語り手の希薄さがでた小説

大前 町屋さんはミシマ社の雑誌『ちゃぶ台6』に、「猫の顎の下の三角のスペース」という小説を書いていらっしゃいましたよね。「猫の顎の下の三角のスペース」と『ふたりでちょうど200%』とかが、特に顕著なのかなと思うんですけど、町屋さんの小説って「ただ存在している人」みたいな人が語り手としてよく出てくるな、と感じています。やる気や欲望がなくて、自分と近しい存在とか、会話の相手に反射されることでようやく自分の存在を感じるような人。それがたぶん社会性とか社会性と癒着した呪いのような場所から降りている人だとも思うんですけど。

「猫の顎の下の三角のスペース」の主人公は、猫に呼ばれるということで自分というものを保っているんだろうな、と思いました。そんな主人公が、自分の他者性を理解して終わるんですよね。町屋さんは作品全体を通じて、鬱から抜ける方法みたいなものをずっと小説にしていらっしゃるのかな、という印象はあります。

町屋 自分は子供のころから、「自分が主体的にこういう感情を持ってる」という意識が全然できなくて。ほとんど感情みたいなものが、うまく他人に伝わらないまま、自己認識だけが積み上がっているような気がしています。

大前さんが言ってくれたみたいに、語り手は、周囲の人の主張やその恩恵を一方的に受け続けているっていう人が多いですね。僕自身、強い語りや感情を持ってるな、みたいな人にすごい惹かれていることもあると思います。

大前 それをあびる私、という自己認識ですかね。

町屋 そうですね。「猫の顎の下の三角のスペース」は、ミシマ社の『ちゃぶ台』という媒体がそうさせてくれた部分もあるんですけど、僕としては最もリラックスして書いたんです。だから、他の作品よりも無意識的な部分でつくっているところが大きいんですよ。そういう意味で、そのような語り手の希薄さというのがより出たなあってのことは思っています。

書くことよりも生活のほうが薄い

町屋 私たちって2016年デビューで、いま5年目を迎えています。でも、出版業界的に「デビュー5周年おめでとう」って絶対1回も言われないですよね?

大前 そうですね。10周年とか20周年とかからですかね。

町屋 むしろ「まだまだ5年風情か」みたいな圧は感じてるんですよ、普段から。

大前 そうなんですね(笑)。

町屋 だからむしろ、自分たちで祝っていこうかなって思っています。

大前 そうですね。長続きしているから偉いというわけでも全然ないし。

町屋 そうですね。たまたま小説をいくつか書いてたら、5年という歳月がつながってハッピー、くらいの感じですね。大前さんは2016年の何月デビューですか?

大前 2月とか。

町屋 めちゃくちゃ丸5年ですね。おめでとうございます。

大前 ありがとうございます。

町屋 よく頑張りました。私は10月くらいになったら丸5年になります。

大前 おめでとうございます。

町屋 ありがとうございます。これまでですごく辛かったな、という時期はありますか?

大前 最初の単行本である『回転草』が書肆侃侃房から出ているんですけど、それが出るまでが、割と右も左も何もわからない状態でしたね。物書きさんの業界は単行本が出ているかどうかがなんらかのラインになっているので。そこまでが辛いというか、ぼんやりしていましたね。まあ今もどうか分かんないんですけど・・・。

町屋 何冊本が出ようといま何が起きてるのかよく分かんないですよね。

大前 そうですね、全然よく分かんないですね。

町屋 その前の感覚と書き始めてからの感覚って、何かちょっと違っていたりします?

大前 そうですね、書いていると、いろいろなことがどうでも良くなってきたかな、と思います。

町屋 書くことでイガイガしたものが少し丸くなってきたのでしょうか。

大前 そうですね。丸くなりはしているし、逆に、書けば書くほどそれ以外へのモチベーションがなくなっていく感覚はすごい感じていますね。

町屋 結局、書くこと自体がモチベーションですもんね。自分の場合は、会社員時代に風呂に入って書いていたっていうのを、ちょっとネタ的に言っていたんですけど、要するに、体温をあげたり、カフェインを摂ったりして、強制的な集中状況をつくって書くようにしています。だから、言ってしまえば、風呂とかコーヒーがモチベーションで、別に気持ちの上でモチベーションのようなものがあるわけじゃないんですよね。

大前 だから、他の人のインタビューとかをみて、情熱がたかぶっているような人にとても憧れます。

町屋 わかります。逆に言うと、書いているときの熱みたいなものは、常にあるんですよ。僕も大前さんも5年間、コンスタントに作品を発表し続けてきたから、燃え続けていて、ある日突然燃えなくなるかもしれないって状況ですよね。

大前 書くことが生活の一部みたいな感じですからね。全然オンオフの切り替えがないというか。

町屋 私もそういう感じですね。むしろどっちかというと、生活のほうが薄いんですよね。

大前 それで、町屋さんは楽しいですか(笑)?

町屋 なんなんでしょうね。言ってしまえば、身体が楽しいときはやっぱ人生薔薇色なんですよ。逆に身体がきついときは、人生にもきつさしかなくなります。そこに、書くことが仕事として、別に楽しいこととしてでも、辛いこととしてでもなく入ってきている感じです。

僕は書くこと自体には、めちゃくちゃ満足しているんですよ。小説を書くこと自体に満足しているし、小説っていうものがあって、文学っていうものと出会えた人生でよかった、というのが根底にあるから、めちゃくちゃハッピーな状態で生きてるけど、なにか一般的な幸せ願望とか有名になりたいとかそういう気持ちがあるわけではないからうまくそれを伝える機会がないだけ、という感じですね。

(終)

※本記事は、2021年2月19日に開催した、オンライン配信イベントMSLive!大前粟生×町屋良平対談「書きながら生きるふたり、ちょうど5年目のはなし」の内容を抜粋したものです。3月21日(日)までの期間、イベントの全内容をご覧いただけるアーカイブ動画も販売しておりますので、ご興味ある方はぜひ動画版もお楽しみください。詳細はこちら

プロフィール

大前粟生(おおまえ・あお)

1992年生まれ。小説家。京都市在住。著書に短編小説集『のけものどもの』(惑星と口笛ブックス)、『回転草』『私と鰐と妹の部屋』(以上、書肆侃侃房)、『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』『おもろい以外いらんねん』(以上、河出書房新社)、『岩とからあげをまちがえる』(ちいさいミシマ社)がある。

町屋良平 (まちや・りょうへい)

1983年生まれ。2016年「青が破れる」で第53回文藝賞、2019年「1R1分34秒」で第160回芥川賞を受賞。著書に『青が破れる』『しき』(以上、河出文庫)、『1R1分34秒』『ショパンゾンビ・コンテスタント』(新潮社)、『ぼくはきっとやさしい』『ふたりでちょうど200%』(河出書房新社)、『愛が嫌い』(文藝春秋)、『坂下あたると、しじょうの宇宙』(集英社)ほか。『ちゃぶ台6』(ミシマ社)掲載作品として「猫の顎のしたの三角のスペース」がある。

-thumb-800xauto-15803.jpg)