第179回

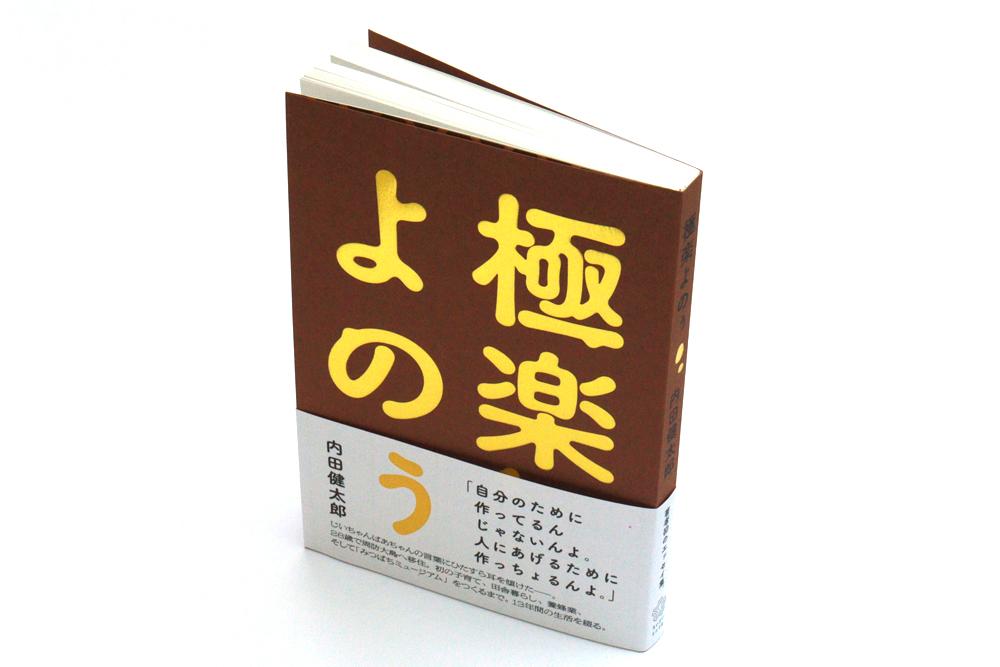

内田健太郎さんのエッセイ集『極楽よのぅ』「序文」を公開します

2024.08.20更新

今年6月に、「ちいさいミシマ社」レーベルより『極楽よのぅ』(内田健太郎 著)を刊行しました。周防大島に暮らす内田健太郎さんが綴った、およそ13年間の島暮らし。養蜂家という職業につきながら、その仕事だけをしているのではない。次から次へとやってくる「自分の番」を受け止めながら、考え、生活しつづける内田さんの言葉は、移住や暮らすことに新しい感覚をもたらしてくれます。

本書が内田さんにとって初のエッセイ集ですが、文体はとても心地よく、ひらかれていて、島の祭りや海、人たちの様子が目にうかびます。ちょっと息がつまったときに読むと、いい感じに力が抜けていく本、として、おすすめしたい一冊です。

ところで、都会で生まれ育った内田さんにとって、周防大島の移住をきめた「きっかけ」とは、なんだったのでしょうか? 本日のミシマガジンでは、本書より「序文」を公開いたします。ここから先は、本でゆっくりとお楽しみください。

『極楽よのぅ』 序

「あっこ(あそこ)の家のもんが亡くなったけえ、挨拶に行ってきんさい」

ある日の午後、親分は僕に向かって唐突にそう告げた。

ちょっとスーパーまでのお使いを頼むかのような、そんな軽い口調だったので、僕は一瞬なんのことだかわからなかった。

百歳で亡くなったというその人の名前や家の場所を聞いても、まるでピンとこない。話したことはおろか、会ったことさえない人だ。島暮らしを始めてまだ日の浅かった僕は、同じ村の人ですら知らない人がたくさんいた。

いったい何をどうやって挨拶したらいいというのか。

「これから寂しうなりますねとか、そんな感じで言ったらええわ」

僕の疑問を見透かしたかのように、親分はあっさりと言い放った。

知らない人の家に上がって、死んでしまった知らない人に手を合わせ、線香を上げる。

おぼつかない動作で、なんとかその儀礼を済ませ、僕は残された家族の方に挨拶をした。親分に言われたままの言葉を、僕はそっくり自分の口から出したが、どうしても目を合わせることはできなかった。人の死に際だというのに、あまりにも無感情な自分がなんだか不謹慎に感じられて、僕は逃げるように家へと急いだ。

驚いたのは次の日の朝だ。

親分の言いつけ通りに、再度そのお宅へ伺うと、家の外には、村中の人が立っていた。それは文字通り村中の人間で、この村にこんなにたくさんの人がいたのかと目を見張った。ど平日の朝九時である。

外に用意された香炉に順番に焼香していく。焼香の最中は神妙な顔つきだが、自分の番が終わった後はみんな普通に世間話をしている。それどころか、笑顔さえ見え、笑い声も聞こえる。

出棺の時間が来て、棺桶を家から霊柩車まで運ぶ。若者が極端に少ない村の中だ。担ぎ手が足りていなそうだったので、僕は進み出て、棺桶の担ぎ手の一人となった。家の中から運び出す棺桶をバトンのように数名が受け取る。軽い。数名の男で担いでいるとはいえ、棺はあまりにも軽かった。命と一緒に重さまで消えてしまったのだろうか。

霊柩車の荷台へと棺を滑り込ませていく。

バタンと扉が閉められ、とても長いクラクションが村中に響き渡った。それを合図に車はゆっくりと発進した。見えなくなるまで、そこにいた誰もが手を合わせていた。

「極楽よのぅ」

隣にいた親分の口から静かに声が発せられた。

極楽。

死後の世界を表す意味として、この言葉を人の口から直接聞いたのは、おそらくこれが初めてだ。なぜかはわからないが、この言葉はそれから何日も、いや何年も経った今でも、僕の頭の中に居座り続けている。

親分とはいったい誰なのか。

親分とはつまり、大勢の人に頼りにされ、手を差し伸べる人。

前にこんなことがあった。

親分の友人が運営していた、ある朝市での出来事。ヤクザ者に因縁をつけられて困っているという電話が入ったのですぐに車で現場まで駆けつけた。どうやら朝市の駐車場に入る時に、車高が異様に低いその車が車体の腹をこすり、こんなところに段差をつくるなと運転者が激昂しているようだった。これは大変なことになったぞ、と、内心慌てている助手席の僕をよそに、親分は車から颯爽と降りていった。

「いやあ、すまんかったのう! あんたも大変じゃろうが、ワシらも大変なんよ。まあ堪えてくれや」

大きな声でそう発した親分はピカピカの笑顔だった。

信じ難いことに、その場はそれで収まってしまった。怒っていた人はそれ以上声を荒げることはなかった。

「このみかんはぶち美味いんど。あんたにこれをやるけえ、持って帰りんさい」

親分の作ったみかんを受け取って、彼は静かに帰っていった。

親分とはつまり、そういう人だ。途轍もない人間力。いや顔面力。

初めて出会った時を思い出す。

2011年の東日本大震災。あの当時、僕と妻は川崎市で暮らしていた。初めての子供が産まれてくる一カ月前の大地震。都会生活への疑問が生まれ、いっそ田舎暮らしを始めるか否か、大いに頭を悩ました。妻も僕も都会で育ったために、田舎に知り合いはなかったが、妻の遠縁にあたる人が周防大島にいることがわかったので、訪ねた。四月一日のことである。そして、その次の日、僕は親分と出会った。

このあたりに住める家はないだろうか?

この島で暮らしていくことができるだろうか?

僕の状況を説明し、島暮らしを考えていることを伝えると、親分は吸っていたタバコの煙を大きく吐き出し、一瞬の間をおいてこう言った。

「わしの家に住んだらええわ。母屋のほうが空いとるけえ、世話ない。あんたの家じゃ」

僕は面食らって、言葉に詰まった。

よく外国の映画なんかで、「My house is your house」なんていう言葉が出てくる。自分の家のようにくつろいでくれ、という意味なのだと思うが、親分が言ったのはそういう類の言葉ではなかった。

まったくの初対面、どこの馬の骨かもわからない若造に向かって、あっさりとそう告げたこの人の笑顔を見て、僕は移住を決めた。それほどまでに力のある顔だった。

こんな人が生まれ育った場所なら間違いない。

2011年4月3日、僕は川崎に戻って、引っ越しの準備を始めた。

あれから13年が経とうとしている。

推薦コメントをご紹介します。

文章を書く上でいちばん大切なのは正直と親切だと思う。でも、なかなかこの条件を満たす書き手に出会うことはない。この本の著者は例外的に正直で親切な人である。読者に対する気づかいが行き届いている。だから、読んでいると心が暖かく、穏やかになる。

この本が扱っているのは労働と記憶と死、ほとんどそれだけなのだ。このシリアスな主題をやわらかく、愉快な筆致で描く著者の文体の完成度に僕はびっくりしてしまった。これが最初の本だなんて、信じられない。――内田樹 氏

多忙を極め心身が疲れ果てていたところ、『極楽よのぅ』を読んでいる時は身体の力がいい感じに抜けていました。――読者はがきより

実に愉快で爽快な気分で読み終えました。私は大島で生まれ育った者ですが、こんな愉快な男が移住してきてくれたことに感謝!――読者はがきより

本の詳細

極楽よのぅ

著者 内田健太郎

定価 2,000 円+税

発刊 2024年06月20日

ISBN 9784911226056

装丁 大島依提亜

「自分のために作ってるんじゃないんよ。

人にあげるために作っちょるんよ。」

じいちゃんばあちゃんの言葉にひたすら耳を傾けた――。

28歳で周防大島へ移住。初の子育て、田舎暮らし、養蜂業。

そして島にみつばちミュージアム〈MIKKE〉をつくるまで。13年間の生活を綴る。

目次

序

Ⅰ

島の暮らしと極楽浄土

アロハ警察、山火事に遭う

Perfect Day

神様と船に酔う

猫のあんず

屁みたいな時間

ブラウン

口下手なおじさん

Ⅱ

匂いたいのに

右の手、左の手

ホセとおじさんと青年

はじまりの言葉

メメント森田さん

ペー君と茶碗

Ⅲ

ふたり旅

ソリアネーゼ

ワンダフルライフ

ベッラビータ

あとがき

内田健太郎(うちだ・けんたろう)

1983年神奈川県生まれ。養蜂家。東日本大震災をきっかけに、周防大島に移住。ミシマ社が発行する生活者のための総合雑誌『ちゃぶ台』に、創刊時よりエッセイや聞き書きを寄稿している。2020年より、周防大島に暮らす人々への聞き書きとそこから考えたことを綴るプロジェクト「暮らしと浄土 JODO&LIFE」を開始。2024年、みつばちミュージアム「MIKKE」をオープン。

-thumb-800xauto-15803.jpg)