第6回

内田樹先生×朴東燮先生「これからの時代は<習合>で生きる」(2)

2020.10.13更新

2020年9月17日、MSLive!にて内田樹先生と朴東燮先生による対談「『日本習合論』発刊記念 これからの時代は<習合>で生きる」がおこなわれました。世界で唯一の内田樹研究者である朴先生と内田先生の対談は、本書を書くアイデアはどうしてできたか、内田先生は何を意識して執筆するのか、といった創作の秘密を紐解くものにもなりました。

内田先生が大風呂敷と呼ぶ『日本習合論』同様に広がりのある対談の模様の一部を、2回にわけてお届けします。

(左:内田樹先生、右:朴東燮先生)

(左:内田樹先生、右:朴東燮先生)

SomethingについてSomethingを知っている

朴 内田先生はよく教養と雑学の違いを仰っていますよね。雑学は一つの袋の中に閉じ込められる。しかし、教養というのは溢れ出す。

『14歳の子を持つ親たちへ』(新潮新書、2005年)という内田先生と名越康文先生の対談本に僕の好きなフレーズがあります。教養人は、EverythingについてSomethingを知っていて、Something について Everything を知っている。旦那というのもこういうことでいいんでしょうか?

内田 うーん。それってやっぱり学者の定義ですよね。大学で教えているような専門家の場合は、EverythingについてSomethingを知っており、同時にSomething についてはEverything を知っていなければならないということは言えると思うんです。でも、それは「そうあったらいいな」という遠い目標なんだと思う。僕なんかはその条件には当てはまらない。SomethingについてSomethingを知っているという程度だから (笑)

僕は何かについて「これについては誰にも負けない」というようなものが何もないんですよ。ほんとに。どんなことも徹底的にやるということができないから。全体性をめざさないから。家に来て、書斎の本棚を見るとわかると思うけど、僕の家には全集が一つもない。どの全集も全部「歯抜け」なの。ふつうは全集が一巻でも欠けていると気になるらしいけど、僕は全然気にならない。読みたいやつだけぱらぱら買う。

ここでカミングアウトしとくけど、僕は本当に物を知らないよ。ほんとに無知なの。どの分野でも「これにかんしては日本で一番よく知っている」というものは一つもない。朴先生は世界で一番内田のことを知っているのは間違いないんだけどね(笑)

朴 それは間違いないですね。

内田 世界一だよ。間違いなく世界一の内田樹研究者ですよ。

朴 師匠からそう言われて大変恐縮ではございますが、一人しかいないということは間違いないですね。

内田 僕は一つとして専門というのがないから。これだけは誰にも負けないというようなものは一つもない。全部が中途半端。

でも、それでも、ご存知の通り、僕は一年中ずっと働いているわけですよ。朝から晩まで。本を読んで、調べものをして、原稿を書いている。学者としてもよく勉強している方だと思う。でも、これだけ時間をかけても、ひとつとして「頂点を極める」とか「極限まで至った」というものがない。努力はしているんですよ。ぜんぜん怠け者じゃない。でも、その努力の方向がバラバラなので、さっぱり実を結ばない。朴先生は内田樹研究者だからぜひこのことを記憶に留めておいていただきたい。

朴 これは新しい発見ですね。今までEverythingについてSomethingを知っている、家から出ない智の伝道師というふうに僕は感じていました。内田先生がSomethingについてSomethingを知っている人というのは新しい発見です。

内田 家から出ないでどうやって伝道するんだって話だけどね(笑)

穴だらけの大風呂敷

朴 内田先生の本を読んで、先生の考え方やものの捉え方に触れると、いつもホッとするんです。これでいいんだ、という生き方ですかね。

内田 そのために書いてるんだもの。こういう人がいたっていいじゃないかって、自分自身がホッとするように書いてる。

でもね、学問の世界では「あちこちちょっとずつつまみ食いしたっていいじゃないか」と言ってくれる人っていないんだよね。「一つことを極めろ」とみんな口を揃えて言う。でもね、「複数のことをちょっとずつやってみたら」という人が学者の中に一人くらいいてもいいじゃないかと思う。だって、僕みたいに、そういうタイプの研究ならいくらやっても苦にならないという人がいるわけだから。でも今は、そういうタイプの若者にはアカデミアは参入障壁が高すぎる。僕は「学者になりたい」という若い人がたくさん出てくる社会の方がいいと思う。だって、その方が学問の世界も広がるじゃない。

朴 広がるでしょうね。

内田 何か一つことに集中するのは苦手なんだけれど、それでも学問がしたいという人にだって学者になるチャンスがあってもいいじゃないですか。現に僕はそれで飯を食ってきたわけだから。

朴 Something についてSomethingを知っている、こういう生き方でいいんじゃないかということですね。

それで、『日本の文脈』(角川書店、2012年)という本の中にある養老先生の言葉を思い出しました。内田先生は頭が丈夫な人であると。

内田 そうですね。養老先生にそう言っていただきました。「内田さんみたいなのは『頭がいい』って言うんじゃないんだ。『頭が丈夫』って言うんだよ」って(笑)

朴 それは独特な表現で僕は面白かったですね。

内田 頭の中にいろんなものが詰め込んでも、丈夫だから壊れないの。

朴 そういう、関係性を見つけることは本当に素晴らしいと思います。

内田 領域が違うものを頭の中にランダムに詰め込んでおかないと遠いもの同士の関係性というのは見えてこないからね。夏目漱石とか大瀧詠一さんが僕の理想です。

朴 『日本習合論』を読んで、これからは「専門は何ですか?」を死語にしませんかという話を思い出しました。韓国はすごく専門に縛られていて、例えば教育学の中でも教育心理学と教育哲学とはお互いに話ができないし対話しない。それってものすごくつまらないですよね。

内田 専門なんかどうだっていいじゃない。

朴 最近の流行り言葉として「融合教育」が使われています。お互いに混ぜるというのがまさに習合ですよね。でも中身はそうじゃなくて、形だけのスローガンになってしまっている。本当の意味の習合や越境といった動きはないんです。

内田 それは世界中どこでもそうだと思いますね。だからこういう本を書いたわけ。「純粋はやめようよ」と。いろんなものが混在していって、異物が一つの場で共生できるのか知恵を出しませんか、と。そういう提案をしている。

朴 『日本習合論』は『日本辺境論』の次の作品だと思っていいですか?

内田 そうですね。大風呂敷シリーズその2。

朴 大風呂敷ですか(笑)

内田 この風呂敷、穴がいっぱい空いてるけど、デカいよって。大風呂敷っていうのはデカいのだけが取り柄だから、そこらじゅうに穴が開いている。だから、穴探しが楽しいよ(笑)

朴 穴が開いていても気にしないということですか?

内田 大風呂敷の場合は、「どれくらい風呂敷を広げられるか?」というスケールが問われているわけで、穴が開いていても、糸がほつれていても、それはいいの。でも、学者は間違えることが嫌いなんだよね。隅から隅まできちんとしていて、ほつれも穴も無いなものじゃないと「これが私の作品です」と言って世に出すことができない。だから、どうしても風呂敷のサイズが小さくなる。風呂敷が大きければ穴は増える。穴をなくせば風呂敷が縮む。大きさと穴はトレードオフの関係なんだよ。僕は風呂敷が穴だらけであることは全然気にならない。SomethingについてSomethingしか知らない人間が書いた本なんだから、穴だらけに決まってるじゃない!

朴 (笑)

内田 穴が開いてるから大風呂敷って言うんだよ。

過去の自分と未来の読者に向けて書く

朴 未来の読者に向かって本を書くということは先生のスタンダードな発想ですよね。

内田 今回の『日本習合論』もそうだけど、僕の本を読んで救われた、何かほっとしたという人は100人いればそのうちの2、3人はいると思うんだよね。世の中にはこんなお気楽な生き方をしている人もいるんだ、それでもなんとか愉快に生きていけるんだって。こんなに態度が悪くてもやっていけるんなら、自分も大丈夫かな・・・って思ってくれたらうれしいな。

朴 先生の本を書く姿勢は、ドッと受けるのではなくパラパラと受けるように書くことだと・・・

内田 パラパラたらたら受けるっていうね。長く読まれることと、外国語に訳されて文化的な条件の違う人たちにも読まれることが一番うれしい。

朴 『日本習合論』にも出てきますが、未来の読者にパラパラ受けることを目標として書いていることは、昔の自分を相手にして書くこととも繋がっているんですよね?

内田 小説は別としても、今出ている本のほとんどは50年前にタイムスリップして送り込んだら、当時の読者には、何が書いているかわからないんじゃないかと思う。でも、僕の本は50年前に放り込んでも、たぶん言いたいことの90%くらいは読めばわかるんじゃないかな。1970年の二十歳の内田樹君が読んでも、大体何が書いてあるか分かって、「けっこういいこと言ってるじゃん」と賛成してもらえるように書いるから。

朴 未来の読者向けに書く戦略が、過去の若い内田樹にも向いている発想が面白かったです。

内田 過去と未来は「今じゃない」という点で言ったら同じですよね。今の僕らにとっての常識は、50年前に持って行っても、50年後に持って行っても、どちらでも通用しないかもしれない。

朴 以前、成瀬雅春先生との本に書いてあった常識と非常識だけでなく超常識があるという話をすごく面白い議論だなと思ったんです。常識は永遠に続くわけではないので、そういった考えを持って内田先生は意図的に書いているなと思います。

内田 常識ってテンポラリーなものでしょ。僕の基準は常識だから、つまりはテンポラリーで一貫性がないものを基準に生きている。すべての人はテンポラリーな常識の内側で生きている。もちろん僕も。僕は今の日本というテンポラリーな枠組みの中で生きている。その常識を基準に語っているわけだけれど、自分が採用している基準がローカルでテンポラリーであるということを僕は自覚している。だから、時代や国が違う人に対して、「うちではこういうのが常識なんですよ」と説明するところから話を始めることができる。

だから、変な話だけれど、一度世界が滅びた後に、考古学者が地面から発掘して解読した時に「このウチダって人の本、他の本に比べてわかりやすいね」と思ってもらえるんじゃないかな。そういうふうに書いているから。2020年という歴史上ローカルな、限定されたところにいた人が、自分の被限定性をどのようにとらえていたのか、それを知るための一つの資料としてね。

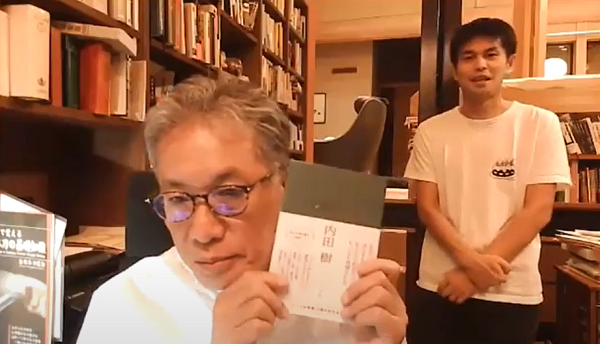

(『日本習合論』と内田先生)

(『日本習合論』と内田先生)

編集部からのお知らせ

内田先生と三砂ちづる先生の対談を開催します!

『日本習合論』発刊記念 内田樹×三砂ちづる対談「少数派で生きていくために」

日程:10月14日(水)19時~20時半

「少数派」をそれぞれ自認するお二人が声を大にして伝えたい共生の話をうかがいます。

分断と対立が続く世界で、いま聞きたい言葉です。

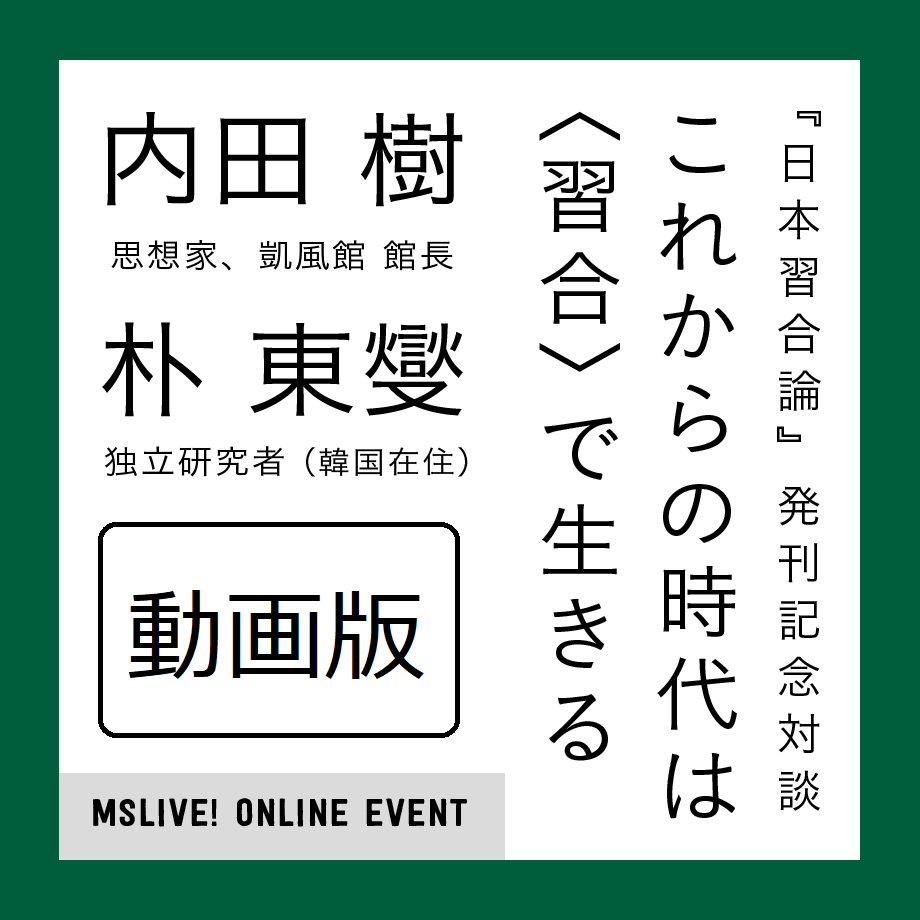

本記事のイベントの動画版を販売中です!

記事には収録しきれなかった部分まで、イベントのすべてをご覧いただけます!

期間限定配信(10/25まで)内田樹×朴東燮「『日本習合論』発刊記念 これからの時代は<習合>で生きる」 動画

-thumb-800xauto-15803.jpg)