第3回

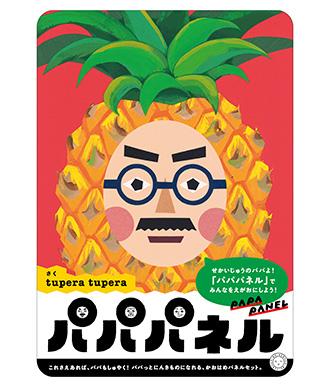

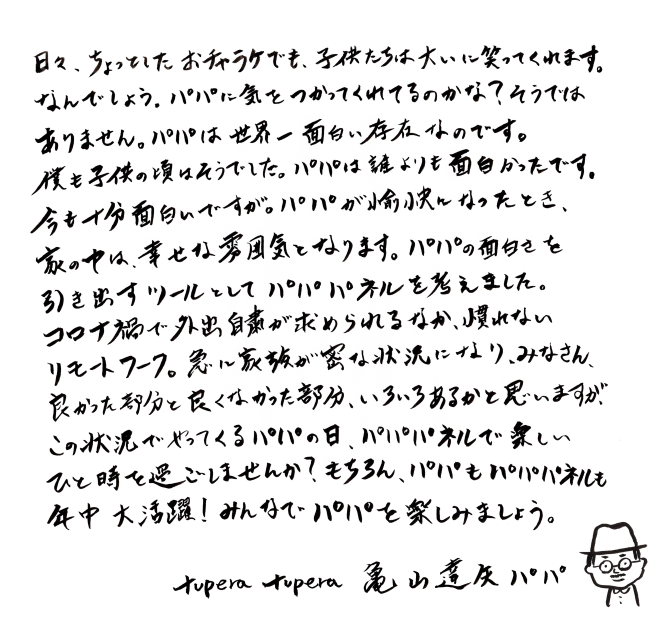

『パパパネル』の刊行によせて、tupera tuperaからのメッセージ

2020.06.19更新

こんにちは。ミシマガ編集部です。いよいよ明日、6月20日(土)に『パパパネル』が発売日を迎えます。発売日を目前に、作者であるtupera tuperaのお二人よりメッセージをいただきました。

刊行によせて

パパパネルをもっと素敵に!

今週末は父の日、ということで、お家でカンタン!パパッとラッピングのご提案です。

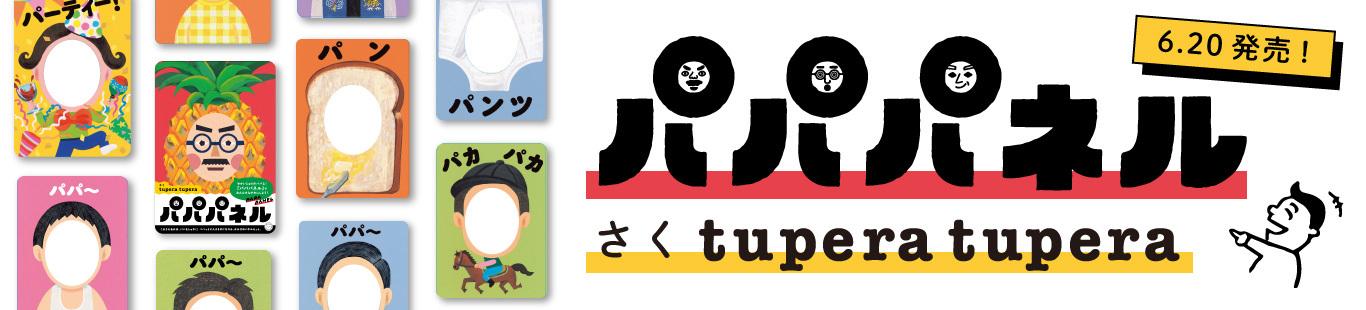

『パパパネル』は10枚の「顔はめパネル」とあそびかたの「せつめいしょ」が透明の袋に入っています。袋にメッセージを書いたり、お家にあるリボンやシールを貼るだけで、自分だけの『パパパネル』のパッケージが完成!アイデア次第で『パパパネル』をもっともっと楽しめます。

父の日に限らず、新米パパへのパパ応援アイテムとして、お誕生日プレゼントや還暦のお祝いとしてなどなど、まわりがパーッと明るくなる贈り物として、おすすめです。世界中に笑顔が広がりますように。

1 好きなリボンやシールでデコろう

2 リボンがないならマスキングテープを使えばいいのだ

3 お父さんの顔をこっそりはめちゃおう!

(写真:ミシマ社営業、イケハタパパ)

4 ちょっと渋めにのしスタイル

***

初回限定特典として『パパパネル』の中には「パパパーフェクトメダルカード」が同封されています。メッセージを添えてパパにありがとうを届けよう!

パパパネルをやってみた! あそんでみた! そんな様子を「#パパパネル」のハッシュタグとともに、ぜひぜひお寄せください。

編集部からのお知らせ

企画展「tupera tuperaのかおてん.」が開催中です!

2020年の6月10日に、東京の立川に新たにオープンしたPLAY! MUSEUM(プレイミュージアム)。そのオープニングを飾るのが、tupera tuperaさんの「tupera tuperaのかおてん.」です!こちらのミュージアムショップでも『パパパネル』を販売させていただきます。ぜひ足を運んでみてください!

-thumb-800xauto-15803.jpg)