第6回

業力-It's automatic その5

2020.12.12更新

落語と人情噺

さて、ようやく談志の落語に戻りましょう。

談志は2009年に、『談志 最後の落語論』を出版しています。彼の落語論の集大成と言えるでしょう。

円熟と名声を獲得した談志は、それでもまだ悩んでいます。それは、人情噺の位置づけです。「文七元結」をはじめ、「子別れ」や「芝浜」は、談志が得意とした噺です。いまでも伝説の高座を語られる回がいくつかありますが、その演目の多くは人情噺です。

しかし、納得がいかない。自らの「業の肯定」という落語論と人情噺の整合性がうまくとれないのです。

この本の中で、談志は人間には「いいことをやってしまうという業」というものがあり、それが人情噺であると言っています。ただ、次のように付け加えます。

"なら、いいこと、立派なことをするのも業ですネ"と言われれば、"そうだろう"ではあるものの、そっちの業は、どっかで胡散臭い[立川2018a:27]

そして、「"それは違うなァ"と、若き俺様はどこかでそう感じ、そのまま今日まで生きてきた。"そのギャップに生きている"とも言える」ともいいます[立川2018a:30]。

このギャップは、「文七元結」において、頂点に達します。談志は、生涯を通じて「文七元結」を人情噺とすることに疑問を持ち、その解釈に悩み続けました。1993年に刊行された『立川談志独り会・第二巻』(三一書房)には、「文七元結」が収録されていますが、ここで「解説」として、次のようなことを書いています。

一人前の真打ちなら、大概この噺を演る筈である。

逆にいうと、この噺が出来なきゃあ、一人前の真打ちではない、ともいえる位、真打ちの格に相応しい噺とされている。

でも、私は何かひっかかるのだ。

それは落語と人情噺の差のことである。

「人情噺」とは、一体何を指すのか。言葉通り人情のある噺ではあろう。その人情とは非人情ではなく、暖かい人間の心、優しさであろう。

だが"落語は違う筈だ"と書いたし、また、喋って来た私である。

世の常識という、人間が共に生きられるように、また、住み良くなる為の方法を、落語家は、"無理しているのだ"と分かっていた。

で、常識の為の学習を取っ払って、今日迄生きて来たのだ。

労働を否定し、生産に参加せず、正義を迷惑がり、親切をお節介と皮肉って来たのである。[立川1993:437]

落語はどうしようもない人間を見つめてきた。「業の肯定」こそが、落語の本質だと考えてきた。その観点からすると、人間の利他性を描く「人情噺」をどう捉えればいいのか。長兵衛が文七に50両差し出した理由を、どう考えればいいのか。これがどうしても腑に落ちないと言うのです。

談志は仮のロジックを提示します。世の常識というものは、たとえ「他人には親切に」と言っていても、実際は「他人のことなど考えず、自己の利益を追求せよ」と教えてきた。不親切こそが世間での「常識の為の学習」だったではないか。だとしたら、「この噺も学習を嫌う落語の範疇に容れられるともいえないことはない」[立川1993:438]。

しかし、これでも納得しません。彼は次のように「解説」を締めくくります。

でも、でも、どうも、この親切てなぁ照れる。照れる位だから、どっかで私も親切なのだろう。

いや、お節介なのだろう。

長兵衛さんは、お節介という感じではない。面倒になった、もういいや、ナンダカワカンなくなっちゃったな・・・と演っているのだが・・・。"たまには他人に親切もいいではないか"ということか。

早い話が、親切の定義が、まだ私にはハッキリしていないのである。[立川1993:438]

談志は、「文七元結」に決着をつけることができず、最晩年を迎えます。

最後の立川談志

2010年に出版された『談志 最後の根多帳』という本で、「文七元結」を論じています。談志はある高座で、「このあと演りましょうか」と言って、創作した噺の続きを演じたといいます。

談志は、次のような会話を付け加えました。

「なあ、おい、お久も文七も幸せでいいなァ」

「・・・・・・でもお父っつぁんは前から言おうと思っていたんだけど、あれ、金が見つかったからよかったけど、金が見つからなかったらどうするつもりだったの」

「そうだよな」

「でも、あそこで金をやっちゃったてのが、俺の最後の博打だったんだなァ、うん」

「あれば、ちんたらちんたら使って、なくなってたんじゃねえかな」[立川2018b:88]

そして、次のように言います。「こう付け加えることによって、いくらか落語リアリティを入れたというか、「人情噺」という作り話に対して、槍を一本入れたつもりだったのだがネ」[立川1918b:88-89]。

私は最後の「だがネ」がどうしても気になります。まだ、何か言いたいことがある。何か言い切れていないものがある。そんな未完結性と余韻が、ここには残されています。

つまり談志は、まだ納得していないのです。

もうすこし踏み込んで語っている高座があるので、見てみましょう。2003年10月、京王プラザホテルの高座です。

談志は最後のサゲの後、おもむろに語り始めます。

「だけど、これやっててねー」「照れる」「感情移入できない」「こんなに人間は順序だっているのか?」

なのに、なんで演ったかというと、やっている中で、客と共同の価値観を探れると思ったからだと言います。そして、つぶやきます。「なんで50両やるんだろうね?」「えらいところを通っちゃったからやるんだけどね」。

談志は観客に向かって言います。「続きをやるから」。

そして、長兵衛が文七に50両差し出したのが「最後の博打だった」と語ります。これが「凶と出るか、吉と出るか」。そして、「吉と出たから博打をやめられた」。

最後に「裸になって分かった」というサゲで、噺を終えます。

やはり、談志は最後まで決着がついていません。「博打をやめるための博打だった」という解釈は、筋道がつきすぎています。業の豊かな不可解さが失われています。

私は、この解釈だと、「文七元結」のエッセンスが損なわれるように思えて仕方がありません。ポイントは、長兵衛が文七に50両渡すことが「業の力」だということだと思います。そうでなければ、「落語は業の肯定」という談志の卓越した定義が破綻してしまいます。

私は、ここに「人間の業」と「仏の業」が同時に働いていると考えています。凡夫の「どうしようもなさ」という「業」が、「利他の本質」へと反転する構造こそ、「文七元結」の要だと思います。

そして、ここに落語の凄みがあると信じています。どうしようもない人間を単に肯定しただけでは、落語を聞いた後の余韻を説明できないからです。

――どうしようもない人間のどうしようもなさ(業の肯定)を聞くことで、私たちはなぜ救われるのか。なぜ世界を温かく抱きしめる感覚を抱くのか。

ここに深いレベルでの世界への信頼があり、救済があるのだと思っています。

編集部からのお知らせ

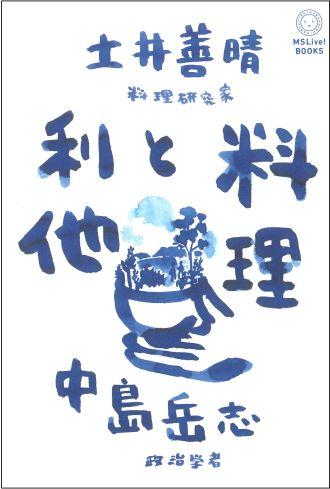

土井善晴さん×中島岳志さん『料理と利他』発刊します!

MSLive!で大好評だった、料理研究家の土井善晴さんと中島岳志さんのオンライン対談「一汁一菜と利他」。その興奮と熱気をそのままに、一冊の書籍となりました! 『料理と利他』、12月15日(火)発刊です! なお、発刊を記念して、これまで土井さんにご出演いただいたMSLive!のアーカイブ動画を期間限定配信中です。(詳しくはこちらの記事をご覧ください。)

土井善晴さん×中島岳志さん対談 「料理はうれしい、おいしいはごほうび。」開催します!

6料理と政治学というまったく違うジャンルにもかかわらず、名コンビとなりつつあるお二人によるオンライン対談イベント「一汁一菜と利他。『料理と利他』の刊行を記念して、3回目の対談を開催します!

-thumb-800xauto-15803.jpg)