第6回

『縁食論』、パブリシティぞくぞく!

2021.01.06更新

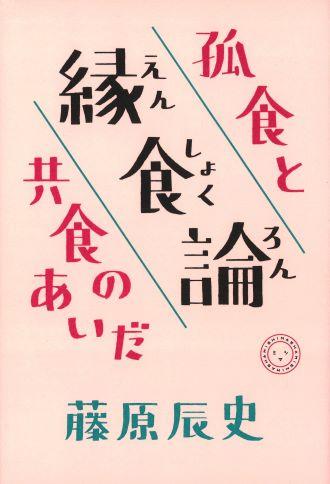

11月に発刊した藤原辰史さんの『縁食論』。食を通じたしなやかなコモンを描いた本書は、発刊時からさまざまなメディアに取り上げていただき、おかげさまで重版が決まりました! お手にとっていただいたみなさまありがとうございます。

日に日に、じわりじわりと「縁食」という言葉が社会に浸透しつつあるなか、本日のミシマガジンでは、この年末年始に出たパブリシティをまとめてご紹介いたします!

NHKラジオ第1「著者からの手紙」に藤原辰史さんが出演しました!

【聴き逃し】マイあさ!/三宅民夫のマイあさ! | 12月27日(日)午前7:20放送 | 著者からの手紙 | 『縁食論』 藤原辰史・著 ミシマ社刊 NHKラジオ らじる★らじる https://t.co/nfH2Lfha07

-- ミシマ社 (@mishimasha) January 5, 2021

12月27日(日)に放送されたNHKラジオ「マイあさ!」の「著者からの手紙」コーナーに著者の藤原辰史さんが出演されました。

「誰もが入りやすく、息苦しくない食の形態」というかたちで「縁食」を説明したあと、子どものお弁当をめぐる話のなかで、社会や、政治の問題であったはずのものが家族責任論にすり替えられていると藤原さんは指摘します。ほかにも縁食の実例としての「子ども食堂」の話や、藤原さんの大学時代の牛丼屋でのエピソードなど、さまざまな切り口から「縁食」の可能性について語っていただきました。

1月25日までは、「聴き逃し」のご視聴が可能ですので、上記リンクよりご視聴くださいませ。また文章ではこちらからご覧いただけますので、ぜひ!

「孤独のグルメ」主演の松重豊さんとの対談が掲載されました!

コロナ禍で食にまつわる日常の風景が大きく変わるなか、食がつむぐ人の縁について、1月1日の朝日新聞朝刊にて「孤独のグルメ」主演の松重豊さんと藤原さんが語り合いました。

「孤独のグルメ」は、「孤食」とは違い、あえて一人で食べることを選ぶ「独食」の営みなのではないか、と松重さん。作っている方の振る舞いを観察することが楽しくて、厨房が見える席に座り、料理人の所作や顔つき、またお客さんとのやりとりを、文脈として楽しむんだそうです。

一方藤原さんは「孤独のグルメ」の魅力は「のぞき見」にあると語ります。他の人が頼んでいるものなどを見た際に「あれがほしい」と感じることこそが、食の原初的なかたちなのだと指摘しました。

その後は、これだけ飽食といわれている状況で、どうしてたくさんのひとが飢えてしまうのか、また普段食べものにお金を払っているが、果たして「商品」でいいのか、無料にできないのか、という藤原さんからの問いかけから議論が深められていきました。

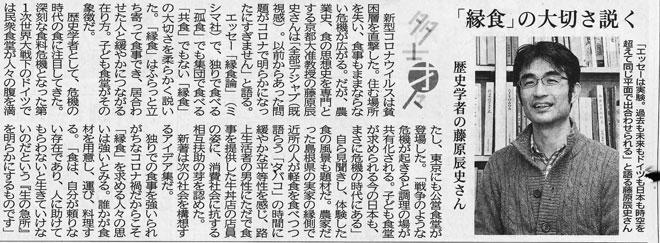

共同通信が配信した著者インタビューもぞくぞくと掲載!

(...)新著は次の社会を構想するアイデア集だ。独りでの食事を強いられがちなコロナ禍だからこそ「縁食」を求める人々の思いは強いとみる。誰かが食材を用意し、運び、料理する。「食は、自分が頼りない存在であり、人に助けてもらわないと生きていけないのだという『生の急所』を明らかにするものです」

「ダ・ヴィンチニュース」にて、文筆家のささき・ののかさんが紹介!

(...)こうした「縁食」のユートピアに辿り着くのは難しいかもしれない。けれど、「縁食」の考え方は、多様性の問題に向き合ううえでも活きてくると私は思う。

思想の違う人間同士が「分かり合う」のは大変だ。むしろ、無理に折り合いをつける必要はない。ただ、自分が"当たり前に"社会に存在するように、異なる思想を持った人と「社会という場所」を「共有」すること。普段の生活では"それだけのこと"がなかなか難しい。

しかし、「縁食」のように個々が食を目的として一堂に会することは何とかできそうである。食すなわち生きることを同じ場所で共有できたら、社会における多様性の糸口も見えてくる気がしないだろうか。(...)

※全文はこちらからご覧いただけます。

KBS京都「笑福亭晃瓶のほっかほかラジオ」に出演しました!

本日朝のKBS京都「笑福亭晃瓶のほっかほかラジオ」に藤原辰史さんが出演されました。

-- ミシマ社 (@mishimasha) January 6, 2021

radikoで46:10ごろからご視聴いただけます。

食に関わる仕事をしている方、子どもに関わる仕事をしている方など、ぜひ聴いていただけたら嬉しいです!!https://t.co/LRGZmhYP6U

どんなひとに読んでほしいか? という質問に、

と藤原さん。このコロナ禍で、食に関わる仕事をしている方、子どもに関わる仕事をしているすべての方々に読んでいただけたら嬉しいです!

いかがでしたでしょうか。気になった方は、ぜひ全国の書店で、移動が難しい場合はオンラインショップなどを通じてお手にとってくださいませ。

編集部からのお知らせ

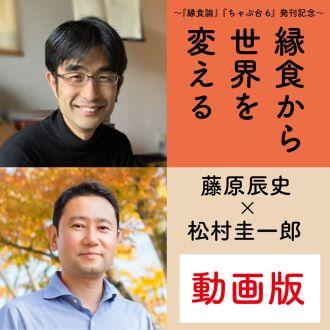

藤原さんが出演しているイベントのアーカイブ動画を販売中です!

こちらのイベントのアーカイブ動画を1/31(日)までの期間限定で販売中です【ご好評のため、2/28(日)までに延長しました!】。

-thumb-800xauto-15803.jpg)