第5回

『縁食論』に寄せてーー松村圭一郎さん・編集担当三島のコメント

2020.11.20更新

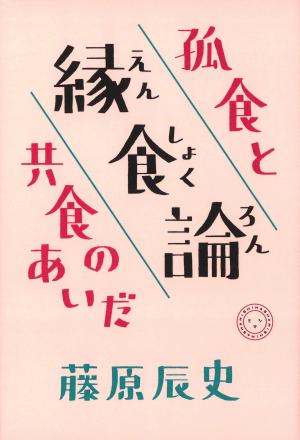

本日発刊する、藤原辰史さんの新刊『縁食論』。孤食でも共食でもない、食のゆるやかな並存の場である「縁食」をキーワードに、歴史や小説を紐解きながら、新しい食のかたちを探った一冊です。昨日の記事では、書店員さんのコメントと藤原先生のビデオメッセージを掲載いたしましたが、本日は、『うしろめたさの人類学』の著者であり、藤原さんとも親交の深い松村圭一郎さんのコメントと、担当編集者・三島のコメントを掲載いたします。それではどうぞ!

『縁食論』に寄せて

お金を出せば、なんでも手に入る時代だ。スーパーでは食料品が山積みにされ、町にはいろんなレストランがあって、どんな料理でも味わえる。そして毎日、大量の食べ物が廃棄される。それなのに、この日本でも、きちんとした食事をとれない人たちがたくさんいる。食べ物はあるのに、食べられない。食べられたとしても、楽しく味わえない。藤原辰史さんの『縁食論』は、そんな歪んだ現代社会のあり方に鋭く問いを投げかける。

藤原さんは『ナチスのキッチン』や『給食の歴史』、『分解の哲学』など、アカデミックな研究を深める一方で、いま自分たちが何をすべきか、実践的な問いを考え、発信しつづけてきた稀有な研究者だ。この『縁食論』も、歴史研究者という立場をこえて、市井の人びとの営みに目を向けながら、どうやったら食を中心にすえた社会の変革が可能か、ふみこんだ提案をしている。そのひとつが「無料食堂」だ。それは「無銭飲食」が罪にならず、忙しい親が「ちゃんと料理していない」と責められることもなく、集まった雑多な人たちの交流から文化や思想が生まれる場所でもある。

食べ物に値段がつけられ、お金がなければ満足に食べられない。それはおかしい。この問題意識は、私がエチオピアで目にしてきた情景とも重なる。エチオピアは最貧国とされ、たびたび飢饉にも見舞われてきた。でも災害や戦争などがなければ、ふつう人が飢えて死ぬことはありえない。日本で食べるものに困って空腹のまま孤独死する人がいると話すと、なぜ隣人から食べさせてもらえないのかと不思議そうな顔をされる。エチオピアだけではない。世界中の民族を研究してきた人類学者たちは、どんなに貧しくても、食べるだけならなんとかなる社会のほうが一般的であることを教えてくれる。

なぜ食べ物はあるのに、ちゃんと食べられない時代になったのか。そこには現代社会が抱える深い闇がある。藤原さんが果敢に問いかけ、たどりついた「縁食」という、あらたな食のかたち。それは、人間が人間らしく生きるとはどういうことか、それが可能になる社会とはどんなものか、そんな誰にとっても切実な問いと軽やかに結びついている。パンデミックでますます「ともに食べること」がやせ細っている日々のなかで、藤原さんの言葉にうながされ、さてどこで誰と食べようか...と思いめぐらせているうちに、この日常に何をとりもどせばよいのかが、みえてきた気がする。

ーー松村圭一郎

「縁は剣より強い」

誰と食べる? どう食べる? 新型コロナウィルスの感染拡大が収まらない今ほど、この問いが切実なときはないのではないでしょうか。

本書は、「縁食」という新たな概念を提示することで、孤食か共食か、と二者択一で論じられ、袋小路に陥っていた食の問題に突破口を見い出します。それは必然、家族絶対主義、経済至上主義へメスを入れることにもなります。

ただし、普通のメスの入れ方ではありません。鋭い刃で悪をえぐり取るわけでも、突き刺すわけでもない。そのメスの入れ方あるいは、メスの種類にこそ、本書の傑出した面白さが宿っています。

藤原さんは、本書のなかでこう言います。「縁は剣より強い」。

つまり、どちらかの立場にたって、どっちかをやっつける、といった「剣」による争いより、「縁」は強いのだ。現代の諸問題を解決していくうえで、その力は欠かせないのだ、と。

こうした思いを胸に、藤原さんは、縁食という概念を提唱し、その可能性をさまざまな角度から論じていきます。

無料食堂の歴史から、音、戦争、死者、文学にまで、その考察は広がっていくのですが、これ以上はここで述べるのは控えます(読む楽しみを奪ってはいけませんので!)。

最後に、ひとことだけ付け加えると、「縁」という切り口で藤原さんが目指そうとしている境地は、全編にわたりたぎるような血が流れつつも、平熱でありつづける文体にも滲みでています。そのあたりもぜひ、たっぷりご堪能いただけましたら嬉しいです。

ーー担当編集者・三島邦弘

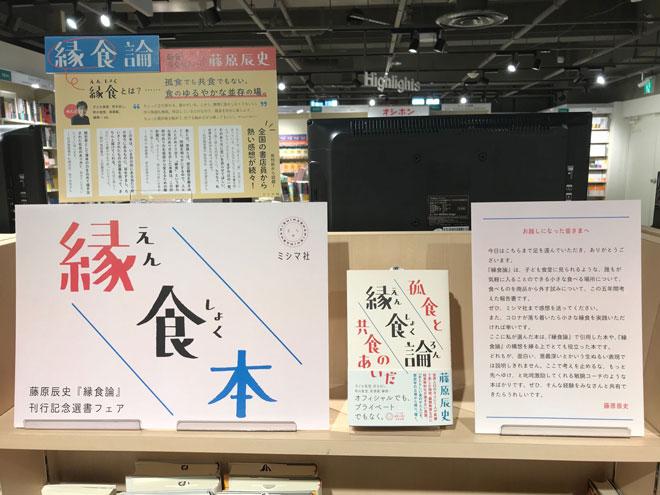

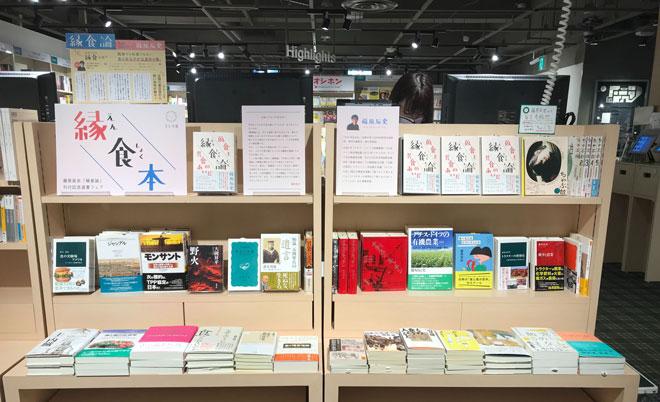

「縁食本フェア」開催中!

藤原さんが『縁食論』で引用した本や、『縁食論』の構想を練る上で参考にした、「縁食本」フェアを全国の書店で開催中です。藤原さん曰く、「ここで考えを止めるな、もっと先へゆけ、と叱咤激励してくれる敏腕コーチのような本」が並んでおりますので、ぜひ店頭に足をお運びください!

写真は、HMV&BOOKS SHIBUYA の展開の様子です。

開催店舗

・紀伊國屋書店 札幌本店(北海道)

・HMV&BOOKS SHIBUYA (東京都)

・青山ブックセンター 本店(東京都)

・TSUTAYA ララガーデンつくば店(茨城県)

・京都大学生協ブックセンタールネ(京都府)

・梅田 蔦屋書店(大阪府)

・ジュンク堂書店 難波店(大阪府)

・ジュンク堂書店 三宮店(兵庫県)

いかがでしたでしょうか。『縁食論』いよいよ本日発刊! 全国の書店で、移動が難しい場合はオンラインショップなどを通じてお手にとっていただけたら嬉しいです!

編集部からのお知らせ

12/3(水)19:00〜 藤原辰史×松村圭一郎 対談「縁食から世界を変える」開催します!(オンライン配信)

11月に同時発刊する『縁食論』と『ちゃぶ台6』。 その発刊を記念して、藤原辰史さん と松村圭一郎さんによるトークイベントを開催します! 今回、スロウ な本屋さんに協力書店となっていただき、『縁食論』『ちゃぶ台6』を下記URLよりご購入の方にはそれぞれメッセージカード 付きでお送りいたします。ぜひこの機会にお買い求めくださいませ!

-thumb-800xauto-15803.jpg)