第7回

戦争は帝の徳が減ると起こる。一般人の諍いはどうおさめるものか。

2025.09.01更新

ここのところ、内戦や大量虐殺など紛争が多くて、災害も多いですよね。こういうのを見るたびに、「国家元首に徳が足らんのだな・・・。」と思うのが東洋医学系の人あるあるです・・・これジョークですよ笑うところです。世界の平穏は帝の徳によって維持されており、徳を積む行為がなされないと天災が起きたりして国の状態が悪化し、どんどん治安が悪化して、そのうち戦争が起こり、帝の位を追われるとされていたのです。

「黄帝内経素問 四氣調神大論篇」には有名な「季節に応じた過ごし方」が出てきます(第4回参照)。生活する上での養生の方法を述べていると考えられているくだりなのですが、「四氣調神大論篇」の一番最後には、おそらく「黄帝内経素問」の中で一番有名な一文があるのです。

<原文>

是故聖人不治已病.治未病.不治已亂.治未亂.此之謂也.

夫病已成而後藥之.亂已成而後治之.譬猶渇而穿井.鬪而鑄錐.不亦晩乎

<現代語>

ゆえに聖人は、すでに病んでから治すのではなく、まだ病まないうちに治す。国がすでに乱れてから治めるのではなく、国がまだ乱れないうちに治める。これをいうのである。

病がすでに成ってから薬を与え、国の乱れがすでに成ってから治めるのは、たとえば渇いてから井戸を掘り、戦が始まってから武器を鋳造するようなものである。遅くはないだろうか。

有名な「未病」という概念を示している一節はここにあるのです。ちょっと、例えが大きすぎると思いません? 一般人は国を治めませんし、戦を始めませんからね。種明かしをすると、春夏秋冬にあわせた暮らしというのは、皇帝が行う生活指針で、天帝からの任命によって一国の主人となった皇帝は、天地と一体となった規則正しい暮らしをして徳の高い行為を重ねることによって世界が乱れず、平穏を保つとされていたのです。これを徳治と言います。なので、やたらに例えが大きくて、春先には「生かして殺さず、与えて奪わず、ほめて罰せず。」なのです。賞罰を与えるのは権力者であって、一般人ではないですよね。皇帝は、天体の運行に合わせて王宮内の居室を移動させたりもしていました。天帝からの任命でなるものである皇帝は、季節のめぐりと同じように居を変えて天と一体になって動くことで、世界の平穏を護っていたのです。

『礼記 月令』にも同じように春先には殺生を戒めるくだりが出てきます。『礼記 月令』は中国戦国〜前漢期に成立した『礼記』のなかの1篇で、12ヶ月の季節の移り変わりと、それに応じて人々が取るべき行動指針を記したものです。各季節ごとに、飲食起居・農業・祭祀・刑罰・軍事などについて行うべきことを示し、それに逆らうと世界の秩序が乱れるとされています。この考え方には、陰陽思想と五行説がベースにあります。

『礼記 月令 孟春之月』

<原文>

是月也,命樂正入學習舞。乃修祭典。命祀山林川澤,犧牲毋用牝。禁止伐木。毋覆巢,毋殺孩蟲、胎、夭、飛鳥。毋麑,毋卵。毋聚大眾,毋置城郭。掩骼埋胔。

是月也,不可以稱兵,稱兵必天殃。兵戎不起,不可從我始。毋變天之道,毋絕地之理,毋亂人之紀。

<現代語>

この月、楽官に命じて舞を学ばせ、祭祀の典を修める。山林・川沢を祭るが、牝の犠牲は用いない。伐木を禁じ、巣を覆さず、幼虫・胎児・夭(未成熟の小さな生き物)・飛ぶ鳥を殺さず、麑(子鹿)をとらず、卵を奪わない。大衆を集めず、城郭を築かず。骸骨は掩って葬る。

この月、兵を挙げてはならない。挙げれば天の災いがある。兵戎は起こさず、我から始めてはならない。天の道を変えず、地の理を絶たず、人の紀を乱さないこと。

こんなふうに、春先は挙兵してはいけないし、生き物を殺さないことになっていました。なぜなら、五行説で春は世界を発展させる生気が発現する時期であり、その時期に生気のかたまりである生き物・・・春は特に幼い生き物が多い時期であり、それらを殺すことは、世界の生気そのものの流れを挫くことになるからやってはいけないことなのです。だから、大量の人間が死ぬことになる戦争を起こすには、陰陽と五行を気にしないとならなかったわけなのです。

実は、皇帝の徳が減ると、戦争が自然発生します。実はこれが五行説が広まるのに大きな影響を与えた考え方なのですよ。鄒衍の「五行終始説」です。鄒衍は、天帝の決定により徳が付与される人間が皇帝なるが、その人の「徳」が衰えると天帝は別の人間に徳が付与し、その際に五行において相剋関係になる徳を付与するため、革命が起こって五行が循環し、王朝は交代すると考えました。

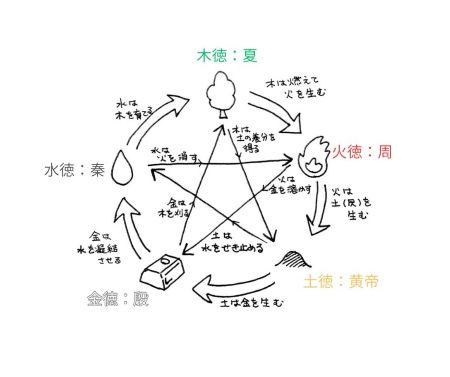

図のように、各王朝が五行に応じた徳を持っていると考えます。五行説が大きく広まるきっかけになったのは秦の始皇帝です。彼は、秦王朝は水徳を持っているので、徳の衰えた火徳を持つ周王朝を打ち倒すのは正当なことであるとしたのです。これを「五行相剋」といい、図の五芒星のラインで考えます。

図にはもう一つ、外周の円をなす部分があります。これは「五行相生」といいます。こちらは、政権交代は、一つの徳がしっかり育つと次のエレメントに力を与えるため、そちらに自然と権力が移ると考えたものです。こちらは後漢以降の王朝交代に適用されたとのこと。

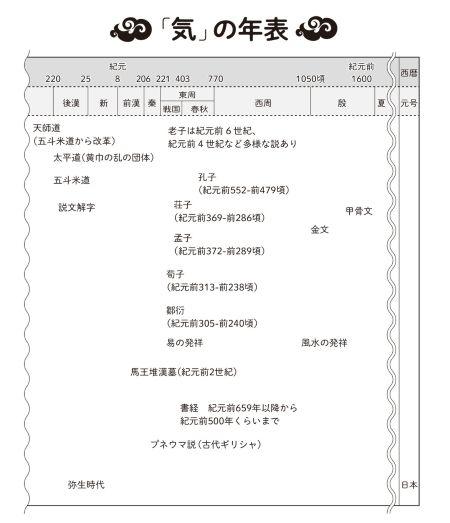

こちら、拙著『気のはなし』に挿入した気の年表です。見ていただくとわかるように、秦の時代から後漢は250年ほど隔っています。現在では相剋・相生ともに同列に使う理論なのですが、長い歴史の中でかなりの変遷を辿っていることがこの事実だけでもお分かりいただけるでしょう。なんとなく、東洋思想や東洋医学って最初からこの形で、全然変わらずに伝わっている強固なものだってイメージあるでしょう? そうではなくて、現在に至るまで本当にさまざまな形があったのです。

さて、若干遠回りしましたが・・・じゃあ、革命や戦争レベルじゃなくて。我々のような一般人の諍いや怒りはどう考えられていたのでしょう。和をもって尊しとなす? それは聖徳太子。この間奈良に行ったのですが、こんなのが売ってて買っちゃったですよ。

「ひとりずつ話して」って、なんか知らんけど身につまされてですね。医療関係従事者ってこういう気持ちになる時、あるよね・・・あと母親業。イラっときたり、怒りたくなったりするじゃない、キャパシティーオーバーしてくると。

こういう時の、怒りの感情は現代では「マイナスの感情」などと言って、表に出してはいけないとされたりしますが、東洋医学では感情はすべて平等に扱うため、七情五志の「怒」「喜」「思」「憂」「悲」「恐」「驚」はきちんと発露させるようにします。しかし、ここが大切なところなのですが、一つの感情にとらわれて拘泥しないようにします。この両方が揃うと病気になりにくい中庸の状態を保てると考えます。なので、人間ですから、怒りや争いもあって当然。そこは円満解決を目指すのがいいわけです。

基本的に訴訟よりも調停という文化だったようですが、結構な数の揉め事に関する文章が残されています。内容はというと、

・土地の売買に関すること

・土地の境界線

・水利権

・債務不履行

・婚姻関連

現代と変わらないですね。その中に、ちょっと面白いものがあるのでご紹介。「敦煌文書」の中に、離婚協議書が残っているのです。

S0343号放妻書

<原文>

某専甲謹立放妻書蓋説夫婦之縁、恩深義重、論談共被之因、結誓幽遠、凡爲夫婦之因、前世三年(生)結緣、始配今生夫婦、若結縁不合、比是怨家、故来相対、妻則一言〇口(◯は抜け落ちている文字)、夫則反木生嫌、似貓鼠相燴、如狼羊一処、既以二心不同、難一意、快会及諸親各還本道、原妻娘子相離之後、重梳蝉鬢美裙蛾眉、巧逞窈窕之姿、選聘高官之主、解怨釈結、更莫相儈、一別両寛、各生歓喜、于時年月日謹立除書

<現代語>

某専甲(=夫の名)はつつしんで離縁書を立てる。

そもそも夫婦の縁とは、恩は深く義は重く、語らいを共にする因縁があり、誓いは幽遠なるものである。およそ夫婦となる因縁は、前世に三生の縁を結び、今生に夫婦として配合するのである。

しかしながら、その縁が合わなければ、これは怨みのある者同士が比して出会い、相対するのである。妻が一言発すれば夫はそれに嫌を生じ、まるで猫と鼠が交わり、狼と羊が一処にいるようなもの。

すでに二人の心が異なり、一つの意志を合わせ難い。

ここにおいて、早く親族のもとに帰り、それぞれ本来の道に戻るがよい。

願わくは、現在妻である娘よ、相離れた後は再び髪を梳き整え、衣装を正し、蛾眉美しき窈窕たる姿をもって、ふさわしき高官の夫を選び取り、怨みを解き、縁の結びをほどき、さらに争うことなかれ。

一度別れれば、互いに寛いで、それぞれ歓びを生じよ。

この時、年月日をもって、つつしんで離縁書を立てる。

「敦煌文書」は1900年に敦煌市の莫高窟から偶然発見された文書群で、11世紀あたりに洞窟に封じ込められたものです。大変価値のある経典から、一般的には保存する価値がない文章までが洞窟の奥に大量に封じ込められていたため、この離婚協議書のように現代の私たちが「ああ、某専甲って人が離婚したのかー」と見ることが可能になったのです・・・専甲さんちょっとかわいそうかもしれないですね。

離婚協議書に、「解怨釈結、更莫相儈、一別両寛、各生歓喜」と書かれているのが大変面白いなあと。恨みは凝り固まるもので解かないとならないし、一度結ばれた縁は釈(と)かなければならないわけです。そして、ぎゅっと固まったものを寛くして、喜びを生じさせる・・・ここまで完了しての離婚なわけです。

このようにしないと、また来世でえらいことになるからでしょう。七情のわだかまりが現世だけの問題ではなく、来世の縁にまで影響すると考えていたのでしょうねえ・・・。ま、東洋医学では七情の凝り固まったものは内因と言ってさまざまな病気の元凶になると考えていますから、来世云々は抜きにしても、こういう一文が入っている離婚協議書ってなんか健康よねと思いました。

-thumb-800xauto-15803.jpg)