第6回

金井真紀さんインタビュー いつだって「おもしろい」を手放さない(後編)

2022.03.07更新

『パリのすてきなおじさん』『はたらく動物と』『世界のおすもうさん』『戦争とバスタオル』・・・たくさんの人に会い、はっとする言葉や魅力的な仕草を「拾い集める」取材方法で、じつに多様なテーマの本を書いてこられた金井真紀さん。

軽快で優しい手触りの絵と言葉に引き込まれて、ぐんぐん読み進めるうちに、だれかの人生の秘密や、世界の奥行きの深さに気づかせてもらう。そんな素敵な作品ばかりです。

金井さんの表現は、戦争、植民地、差別といった重い問題を見逃さず、しかしそれでも、世界をおもしろがり、風通しのよさを手放さないことに貫かれています。

「多様性をおもしろがる」という「任務」に気づいたきっかけは? ひらかれた表現はどうやって生まれる? 長年読み、書きつづけてきた「

学生時代から金井さんの本を愛読してきた新人スミが、お話を伺いました!

(取材・構成 角 智春)

(金井真紀さん)

(金井真紀さん)

「おもしろい」を手放さなければ、頑張れる

――金井さんの本は、「パリ」×「おもしろいおじさんを見つけるのが得意」、「戦争」×「銭湯好き」というように、ご自身の好きなことや素質を絡めたテーマ設定になっていますよね。

金井 『パリのすてきなおじさん』の場合は、パリ在住の広岡裕児さんというおじさんと飲んでいたときに、パリをテーマにして何かやりましょうとなりました。パリで自分に何か書けることがあるかな? と思ったけど、「おじさん」を切り口にしたインタビューならいける! と(笑)。『戦争とバスタオル』は、「銭湯友だち」であるノンフィクションライターの安田浩一さんと話すなかで、歴史修正主義みたいな本が売れているなら、もっとおもしろくて売れる本をつくって対抗しよう、という野望が生まれてはじまりました。

私は何かの専門家ではないので、本を書くときには自分が好きなことや興味があることを掛け合わせるんです。

パリの専門家でもなければ、男性学を勉強したわけでもないし、もっとお風呂マニアの人たちはたくさんいるし、もちろん、戦争の研究者でもない。たぶん、明治時代から今までにパリの本は何百冊と出ていると思うけれど、著者のなかでこんなにパリを知らなくてこんなにフランス語をしゃべれない人はいないと思うんですよね。すみませんって感じです・・・(笑)。

――でも、本を広く届けるうえですごくいいテーマ設定だなぁと思います。

金井 敷居が低くなればいいなという気持ちはどこかにあります。あとは、私自身が好きなことじゃないと頑張れない、という理由もありますね。お風呂があれば頑張れるとか、おすもうなら頑張れるとか。

――戦争や植民地や差別の問題と向き合って本を書くなかで、風通しのよさを手放さずにいるのは、ときにすごく大変なことなのではないかと思います。

金井 ひどいなと思うことがあったり、暗い気持ちになったり、自分のしょぼさに打ちのめされることはよくあるのですが、書くまでに時間をおいて、ちょっと笑える感じにもっていくというか、バランスをとっているかもしれません。

みんなで一緒になって騒いだり、だれかと話したことや本のなかにヒントを見つけたり、あるいは仕事仲間に喧嘩ふっかけて言いたいことを言って一件落着とか(笑)。落ち込んだまま書くことにならないのは、そのくらい時間をかけることが許されているからかもしれないです。テレビの仕事をしていたときは、短い時間で取材して、放送日時にあわせて仕立てなければならなかったので、こんなふうにはいきませんでした。

ちょっと違う話になってしまうのですが、1年ほど前に、コンゴ出身の難民と友達になったんです。難民認定されず、就労資格も奪われて、暮らしていくのにも困っている状態の人で。ふつうの友達だったら、会えない事情があったら会うのをやめたり、嫌なことが起きたら喧嘩したりしてもいいと思いますが、この人間関係はそういうことになってしまったら取り返しがつかない。これは一人で抱え込んだら絶対にやばいと感じて、まわりの友人を巻き込みました。それから、楽しく付き合っていく方法はないかと考えて、コンゴ人から言語を習うことにしたんです。どうせならフランス語よりもアフリカの言語がおもしろいかなと思って、リンガラ語を教えてもらうことにした。そしたら「自分もやってみたい」という変わり者が何人も出てきて(笑)。

だから、辛いことも冗談にしたりして、おもしろい感じに展開させるというか。みんなで騒ぐ、というのはそういう意味です。おもしろさを手放さないのは、続けられそうな感じにもっていくためなんです。

「人人本」を読み、書いてきた

――金井さんの好きな本や本屋さんについての話も伺わせてください。インタビューを仕事にされたきっかけのひとつは、スタッズ・ターケルの『仕事!』という本だったんですよね?

金井 ターケルの『仕事!』は、130人以上の市井の人びとへのインタビューによってできている本です。アメリカ社会の地べたで生きている、さまざまな職業や出自の人が登場します。

小説にしても『〇〇列伝』のような歴史書にしても、いろんな人が出てくる本は世の中にたくさんあるのですが、なんというか、「ばらばらの人が結集してひとつの世界を作っている」みたいな本が好きですね。いろんなおじさんが集まってパリという街ができている、とか。

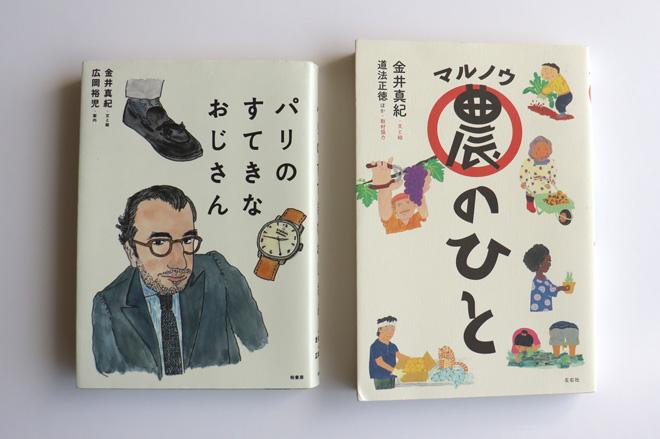

左:『パリのすてきなおじさん』、右:『マル農のひと』

左:『パリのすてきなおじさん』、右:『マル農のひと』

――金井さんの『マル農のひと』は、道法正徳さんという方の農法を取り上げる本ですが、しっかり「人人本」になっていますよね。道法さんひとりの取材で終わってもおかしくないのに、本の約4割はほかの人へのインタビュー集になっていて、金井さんの流儀を感じました。

金井 道法さん本人にしか話を聞いていない状態では、なんか終われない感じがあったんですよね。周りに話を聞くと、にわかにその人が立体的に見えてくることがあるじゃないですか。だから、道法さんについての本にするにしても、道法流の農法を実践した人からも補足的に話を聞こうと思っていたんです。

そうしたら、これはおもしろい、となってしまった。最初は二人ぐらいにインタビューして終わるつもりだったのですが、いろんな人の生き方がおもしろいのでどんどん増えて。出版社さんはいつまでなんの取材をしているのかと心配されたかもしれませんが(笑)、人人本になりました。

――おすすめの「人人本」をいくつか教えていただけますか?

金井 須賀敦子の『コルシア書店の仲間たち』は、ミラノの書店に出入りする人たちを描いた大好きな本です。書かれた時点ですでにコルシア書店はなくなっていて、常連客の多くもいない。ただ須賀敦子さんの追憶の中にだけある。それがまたいいんです。あとは、昨年(2021年)に文庫化された森崎和江の『まっくら』。炭坑で働く女性たちの聞き書きです。私が「人人本が好き!」と騒いでいたら、本好きの知人が教えてくれたのがポール・フライシュマンの『種をまく人』。これはフィクションですが、いかにも人人本というしかけになっていますから、ぜひ読んでみてほしいです。

本が外の世界を教えてくれるものだった

――本屋さんの思い出はありますか?

金井 小・中学生のころは、実家がある千葉から東京の学校に通っていて、いつも乗り換え駅の船橋で、西武百貨店のリブロに立ち寄っていました。放課後に家に帰りたくないから、毎日リブロでうろうろして現実逃避していましたね。

冒頭の話に戻りますが、身の回りの環境が窮屈だった時代に、外の世界を教えてくれるものが本でした。どうやら外は広そうだし、面白そうだなぁと感じさせてくれて、すごく救われたというか。だから、自分も「本を書く係」だと思うに至ったのかもしれません。

――なるほど。自分を救ってくれたものが自分の「係」になった、ということですね。

今日はおもしろいお話を聞かせてくださり、ほんとうにありがとうございました!

(おわり)

金井真紀(かない・まき)

1974年生まれ。文筆家・イラストレーター。任務は「多様性をおもしろがること」。著書に『世界はフムフムで満ちている』『酒場學校の日々』(皓星社)、『はたらく動物と』(ころから)、『パリのすてきなおじさん』(柏書房)、『虫ぎらいはなおるかな?』(理論社)、『マル農のひと』(左右社)、『世界のおすもうさん』(共著、岩波書店)、『戦争とバスタオル』(共著、亜紀書房)など。

-thumb-800xauto-15803.jpg)