第1回

「老い方研究所」を立ち上げる

2023.05.07更新

気が付けば58歳になっていた。ふいに過去の出来事が蘇ることが増えた気がする。思い出されるのは、人を傷つけたことや独りよがりの振る舞いばかり。思わず「あ~、やだ、やだ」とつぶやく。

「自分は成長したのだろうか」。そんなことをよく考える。成熟している感じがしない。けれども心境が変わってきた実感はある。

若いときに比べるとよく家事をするようになった。それは、自分でも信じられないほどだ。調理、洗濯、掃除が苦ではなくなった。むしろ、楽しく感じられる。心境が変わったと思えるのは、そんなときだ。

ずいぶんとゆとりが生じてきた気もする。大人のゆとりをまとえる様になったと喜んでいると、時おり無駄にせっかちな私が顔を出す。結局、気分次第で生きているのだから、成熟していないのだろう。心はこんな調子だが、体は着実に老いていることを実感する。

眼は乱視と老眼で遠くも近くも見えづらい。耳も遠くなったようで、先日は、「鶏のもも肉を買ってきて」が「マルゲリータを買ってきて」と聞こえてしまいピザを買って帰宅した。

どう聞けばそうなるのか、自分でも分からない。体の一部が突然に痛み出して、原因不明のまま、治ってしまう。もはや、これが良いことなのか、悪いことなのか判断に迷う。

記憶は、まったくもっておぼろげで、買い忘れを防ぐために書いたメモを置き忘れて店に行く。職場で報告を受けたときは自分が自分に驚いた。「なるほど、なるほど」と初めて聞くかのような僕の態度を見て「この報告は一度しています」と職員。全く記憶にない。その忘れ具合にびっくりしてしまった。いや、いや、これは忘れているのではない。憶えていないのである。唯一の救いは「報告の感想が前と全く同じでした」という職員の言葉だった。それは僕の考えが、ぶれていない証である。

はたして僕は老人だろうか。制度上、老人は65歳からと定義されているので、そういう意味では老人ではない。けれども慣習では、40歳は初老といわれ、老人としての最初のお祝いとされている。還暦、古希、喜寿、傘寿、卒寿、白寿、百寿と続き、茶寿、皇寿、大還暦、250年を生きれば天寿のお祝いを受けられるらしい。

ある朝のこと。目覚めるとともに腰が悲鳴を上げ、立つこともままならなかった。やっとの思いで整形外科に受診した。医者は「変形性腰椎症ですね。いわゆる老化です」と、あっさり言いながら、にやりと笑った。これには軽い衝撃を受けた。ヘルニアなど、なんらかの疾患を想定していたからだ。僕にとって老人という言葉が、まだまだ遠い存在であったことに気付かされた。認識を改めなければならない。孫もいるので、系譜的にも身体的にも、僕は紛れもない爺さんである。

世間からは「まだ早い」、「これからじゃないですか」と励ましならぬ、お叱りのような言葉を頂くが、そのような言葉に踊らされてはならない。人生100年時代といわれるようになったが、決して若々しい時間が伸びているのではない。老人を生きる時間が増えているのだ。よって、老人としての自覚を持ちたいと思う。

さて、「どのように老いるか」である。幸いなことに先生はたくさんいた。介護の仕事を35年ほどやって来たので、彼らとの出会いと別れは僕の財産となっている。老いるにあたってどんな危機が訪れようとも、きっと彼らが導いてくれると信じているので基本的に心配はしていない。

「あのように老いることができたらなぁ~」と感じさせる人は、おおかた、ぼけのあるお年寄りだった。穏やかで物分かりがよいというわけではない。むしろ逆だった。突然、いなくなってしまうし、何キロも歩き回ったり、おしっこが漏れているにも拘らず、決してトイレに行こうとしない人だったりした。

こちらの思い通りにならず振り回されているのだけれど、嫌な気がしない。むしろ、心地よいときすらあった。あの感覚は何だろうか。付きそう僕たちに全く媚びない感じ。その人から必要とされていない心地よさといったらいいだろうか。付きそう必要性を感じているのは、僕の勝手であって、その人が求めている訳ではない。そんな僕に、仕方なくお年寄りの方が付き合っているのである。どうしたら、あの振る舞いができるのか、その秘密を知りたくて仕方がない。

立っていられないほどの横揺れが襲った西方沖地震のさ中にあって、顔色一つ変えなかったお婆様に、「どのように生きたら、そのような泰然自若とした態度がとれるのですか」と、お伺いしたことがある。その答えは「別になんの努力もしとりゃぁせん」とのことだった。

今、考えるとあのお婆様は地震に気が付かなかっただけかもしれないが、「まだ起こってもいない未来の出来事に不安を覚えるなんて馬鹿々々しい。」と言われた気がした。未来は未来にあるのではなく、「いま、ここ」にあることを教えてくれたのだと思う。「いま、ここ」という大地に根を張って生きるように諭されたと思う。自分や世界に必要なこと、大切と思えることを「いま、ここ」において、ちゃんと実践していればいいのだろう。

コロナ禍にあっても、何も起こっていないかのように過ごすお年寄りたちを介護することで、僕たちはずいぶんと救われた。入居者の友人が亡くなって、わんわん泣いても、その数分後には明日の行事の開催を心配する逞しさもまた、長く生きた人間しか持ちえない力だと思う。僕はそんな老人になりたい。そして、長生きをしたい。

老いることで生じる不都合を警戒し、何らかの手立てを打とうとする小賢しさが、すでに泰然自若としていない。人間の内なる自然である老いに沿えばよいと、お年寄りたちは教えてくれる。

とはいえ、若干の気がかりがある。それは、ぼけの荒ぶりについてだ。ぼけは人生おいては、もろ刃の剣のような存在で、生き辛くも、生き易くもする。最終的には救いをもたらすことを、経験的に知っているのだけれど、荒ぶり次第では、当人も関わる人たちも猛烈に辛い思いをする期間がある。その苦しみを少しでも軽くできるのなら、そうしたいと願うのは人情である。荒ぶりにみる、度し難さや意図せぬ救いに接してきた僕にとって、老いることが極めて個人的な生活問題になりつつある。

ぼけの荒ぶりを鎮めるための取り組みとして、3つのことが思い浮かんだ。

ひとつ、時間と空間を所有しないこと。

そもそも時間と空間は所有できないはずだけど、所有できるかのような振る舞いで生活していることが、荒ぶりに関係していないだろうか?

ひとつ、体を所有しないこと。

体は不憫だなぁと思う。昨今にある世間の風潮は、老いを深めてもなお、「頑張れ‼」と自分に鞭を打つ。上から目線で「ここが駄目、あれも足りない」と要求してくる意識に、体はうんざりしてはいないだろうか。体に対する意識上位の振る舞いが、荒ぶりに関係してはいないだろうか? 体に対する労いが足りやしないか?

ひとつ、目に見えない生き物や昆虫、動植物の世界へと移っていくこと。

人間の共同体から、生き物の共同体に軸足を移す。人間の概念や言葉の通用しない世界との対話が、ぼけと共に在ることへの助けにならないだろうか。

などと、漠然と考えた。ぼけの荒ぶりは脳の病変によるものだけではない。その人の気質や体質。ものの見方や感じ方、考え方。家族・一族を始めとした私が帰属する共同体のあり方。経済や社会のあり方。自然とのあり方。私を取り囲むあらゆる環境との関係が複雑怪奇に関与しあっている。何気ない日々から、暮らしを見直してみたいと思う。

そこで僕は「老い方研究所」を立ち上げることにした。といっても、研究者になるわけではない。解明したいのではなく、感じ取りたいと思う。よって、自分の心と体を実験場にするつもりなのだ。そこでの実感を噛み締めてみる。実験場にて、思わず湧いてくる独り言をとりあえず文字にしてみよう。おそらくそれは、小学生に必須であった夏休みの自由研究のような取り組みになるだろう。

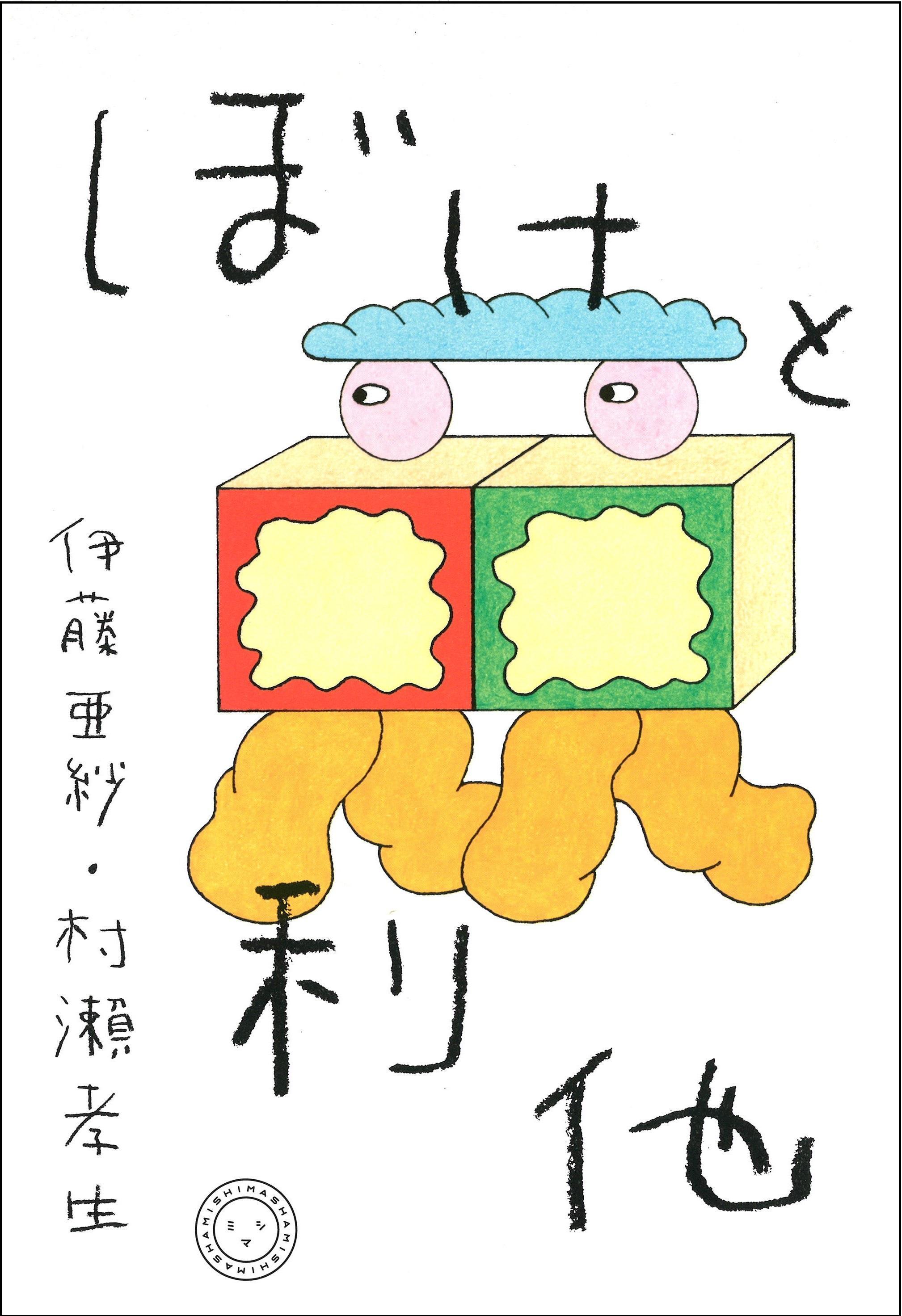

-thumb-800xauto-15803.jpg)