第10回

アレとソレがアレを......タイガースに優勝をもたらした「人類の叡智」〈松樟太郎〉

2023.11.22更新

「アレ」に秘められた深慮遠謀

阪神タイガースさん優勝おめでとうございます。

近本、中野の最強の1、2番、村上、大竹の覚醒、最後にいいところを持っていった青柳さんなど、タイガース優勝の要因は数あれど、私が最大の理由ではないかとにらんでいるものがあります。それは「アレ」です。

これは2023年のタイガースのキャッチフレーズで、正確には「A.R.E」。「Aim」「Respect」「Empower」の略で「エーアールイー」と読むそうですが、どう考えても後付け。岡田監督が優勝のことを「アレ」と表現したことに起因します。

岡田監督が初めて優勝のことを「アレ」と表現したのはオリックスの監督時代らしく、選手に優勝を意識しないでのびのびプレイしてほしいという思いからだったとのこと。まぁ、実際にはやたらと代名詞が多い岡田監督の話し方を茶化しているふうでもあり、それをキャッチフレーズにするのはまさに関西の悪ノリという感じですが、実はこれが優勝に大いに貢献したのではないかと、勝手に思っているのです。

ユダヤ人と岡田監督

そもそも人類は(主語がでかい)歴史的に、大事なものを直接呼ぶことを避ける傾向にありました。

ユダヤ人は自分たちの神の名をヘブライ文字で「YHWH」と表す語で呼んでいたのですが、ヘブライ文字には母音が表記されないため、後世になるとその正確な読み方が誰もわからなくなってしまいました。今は「ヤハウェ」と読まれることが多いですが、「イェホバ」などと読む読み方もあり、その気になればナイツみたいに「ヤホー」とか読むことも可能でしょう。

ただ、実際にはヘブライ文字にも母音を表す仕組みがあります。それでも読み方がわからなくなってしまったのは、「神の名前をむやみに唱えてはならない」という考えがあったからだと言われています。

では、ユダヤ人たちは口にしてはいけない神の名をどう呼んでいたかと言うと、「わが主」などと呼んでいたそうです。まさにボカシ表現。ここに優勝のことを「アレ」と呼んだ岡田監督を重ねるのは私だけではないはずです。

3000年以上にわたって命脈を保ち、現代の世界でも重要な役割を果たしているユダヤ人の力の源には、この「大事なものをぼかして表現する」という姿勢があったのではないでしょうか。

憧れるのも、名前を呼ぶのもやめましょう

重要なものだけではなく、恐ろしいものを直接呼ばないようにするという文化もあります。

ロシア語では熊のことを「メドヴェーチ」と呼ぶのですが、これは「はちみつを食うアイツ」というくらいの意味です。実は元々ロシア語には熊を表す言葉があったのですが、恐怖の存在であった熊を直接呼ぶのを避けているうちに、「はちみつを食うアイツ」が正式名称になってしまったそうです。

記憶に新しいのが、『ハリー・ポッター』の宿敵であるヴォルデモートのことを、誰もが「例のあの人」「名前を言ってはいけないあの人」などと呼んでいたという話です。

これはもちろん創作の世界の話ですが、実際にそういう例は枚挙にいとまがないでしょう。恐妻家が「ウチのアレがコレで」(うちの妻が激怒している)とか言ってみたりするのも同じ理屈でしょう(実際にこんな昭和な発言、耳にしたことはないですが)。

これらに共通するのは、単に怖いというより「畏怖」の対象について、直接その名を呼ばないという配慮です。

しかし、ハリー・ポッターの世界では、ストーリーが進むにつれ、徐々に多くの人がヴォルデモートのことを名前で呼ぶようになります。これはまさに、優勝を手にして初めて「優勝」という言葉を口にした岡田監督を思わせます。

つまり、優勝という憧れ、あるいは優勝への畏怖を「アレ」とぼかして表現した岡田監督及びタイガースの戦略は、人類数千年の叡智が込められた、極めて強力な戦略だったことがわかります。

まさに「憧れるのをやめましょう」で、「名前を呼ぶことすらやめましょう」ということなのだと思います。違うか。

アレとソレがアレした2023年

さて、そうした視点から改めて、他チームのスローガンを見てみましょう。すると、「スローガンをぼかしたチームが上位に来ている」という法則があるような、そうでもないようなことに気づきます。

パ・リーグ覇者のオリックス・バファローズのスローガンは「We can do it!」。これは英語の慣用表現ではありますが、「it」と対象をあえてぼかしていると言えます。優勝を手にした関西の2球団がくしくも「アレ」と「ソレ」をスローガンにしていたのは偶然とは思えません。

セ・リーグ2位の広島東洋カープのスローガンは「がががががむしゃら」。

ちょっと何言っているのかよくわからない感じではありますが、曖昧と言えばこれほど曖昧なスローガンもありません。

これが2位躍進の原動力になったのかもしれません。

パ・リーグ2位の千葉ロッテマリーンズのスローガンは「今日をチャンスに変える。」。なんか曖昧を通り越して、何かを言っているようで何も言っていない気すらしますが、吉井監督自身が「人それぞれいろいろな捉え方がある」と言っているくらいですから、チーム公認の曖昧スローガンと言えるでしょう。

一方、セ・リーグ最下位に終わった中日ドラゴンズのスローガンは「All for Victory」。選手に米を提供しなかったことよりも、スローガンでストレートに「勝利」と謳ってしまったところに問題があったのかもしれません。

最後に、下馬評は高かったのに3位に終わった我らが横浜DeNAベイスターズのスローガンは「横浜頂戦」でした。「頂」という言葉で優勝を表したわけですが、ちょっとボカシが弱かったかもしれません。

来年は、「せめて優勝の徴候を」ということで、

「横浜徴戦」

あたりのスローガンで、ぜひやんわりと頑張ってもらいたいところです。

文・松樟太郎

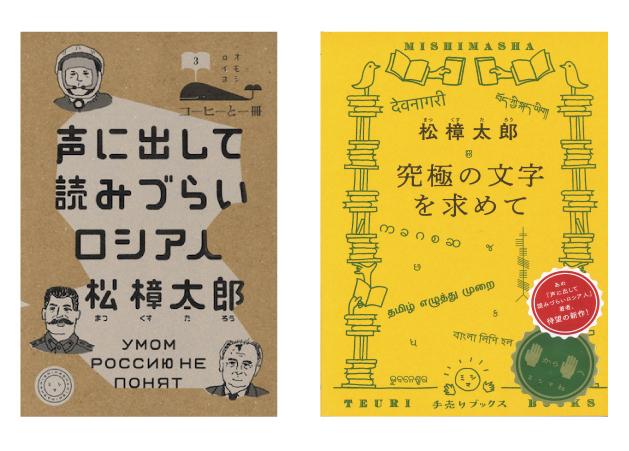

1975年、「ザ・ピーナッツ」解散と同じ年に生まれる。ロシア語科を出たのち、生来の文字好き・活字好きが嵩じ出版社に入社。ロシアとは1ミリも関係のないビジネス書を主に手がける。現在は、ビジネス書の編集をする傍ら、新たな文字情報がないかと非生産的なリサーチを続けている。そろばん3級。TOEIC受験経験なし。著書に『声に出して読みづらいロシア人』(ミシマ社)、『究極の文字を求めて』(ミシマ社)がある。「みんなのミシマガジン」で、『語尾砂漠』を連載中。

-thumb-800xauto-15803.jpg)