第25回

令和の上司に送る

新しい野球説教10

〈松樟太郎〉

2025.08.04更新

人はなぜか、すべての物事を野球でたとえようとします。

特にそれは、昭和に足を引っかけている「おじさん上司」に多いように思います。

たとえば、

「振らなきゃボールに当たらないよ」

「9回裏ツーアウトまであきらめるな」

「送りバントの精神だ!」

などなど。

どれもこれも、基本的には正しいことを言っているはずなのに、「古さ」「ダサさ」が際立ちます。

これがサッカーやバスケになると、そうはならないのが不思議です。

「ゴール前まで運んでくれ。そうしたら、俺がゴールを決める」は、説教というよりなんだかかっこいいセリフですし、「あきらめたらそこで試合終了ですよ」と言われても、感動こそすれ説教くささは感じません。

ではなぜ、サッカーやバスケのたとえは「かっこいい」「現代的」「安西先生」という感じなのに、野球たとえは「昭和」「おっさん」「大沢親分」になってしまうのでしょうか。一野球ファンとして忸怩たる思いがあります。

そこで考えました。

野球だって近年、いろいろな最新トレンドが生まれています。

それをうまく活用すれば、ナウでヤングな「今風の野球説教」ができるのではないか、と。

ナウでヤングになりたいならそもそも説教などするな、という当然の疑問は聞かなかったことにして、以下、「令和の野球説教」について考えてみたいと思います。

・「よっしゃ、でかいの打ち上げてくで。フライボール革命や」

昭和のおじさんはでかい話が好きです。何かというと過去の話を持ち出し、「俺が若いころはあんなでかいビジネスをやったんだぜ」とのたまう。そして、「でも、それってバブルの頃の話でしょ」と言われてしょんぼりする。

そんな上司におすすめの言葉があります。それがこの「フライボール革命」です。

フライボール革命とは何かをとんでもなく大雑把に説明すれば、「ゴロを打つ(並行、あるいは下に向かって打つ)よりフライを打つ(上に向かって打つ)ほうが成績が上がるということが理論的に実証された」というもので、メジャーリーグではそれ以来、上向きのスイング(アッパースイング)の打者が激増しています。

意訳すれば、「下を見るより上を見たほうがいい」となり、これはまさに昭和型の上司の思想にぴったりなのです。

「ホームラン狙おうぜ」を、「フライボール革命だ」と言い換えるだけで、新しくレボリューショナルな印象を与えることができるこのひと言、使わない手はありません。

もちろん、いくら高く飛ばしても落ちてきたところを取られたらアウトですが。

・応用編:「打球角度上げてこう!」

高く飛ばせば飛ばすほどいい、ということになった結果、「打球角度」という数値にも注目が集まるようになっている。最も長打が出やすい打球速度と打球角度を表す「バレルゾーン」なる言葉もある。ただ当然ながら、打球角度を上げすぎると後ろに飛んでいくので注意。

・「OPSを上げることが重要です」

ちゃんと成果は出すけれど、どうも小さい案件が多い部下。たまには大きい案件も狙ってほしい......。とはいえ、「ホームラン狙え」だと、ホームランか三振かというカープのランスみたいな社員になってしまうので、できればどちらも両立してほしい。

そんな上司に贈るのがこの「OPS」です。

OPSはわりと最近になって注目されている指標で、出塁率+長打率で算出されるもの。これまたざっくり言ってしまえば「ヒットも打てばホームランも打つ人が評価される」指標と言えるでしょう。

アルファベット3文字の言葉はなんだかITな香りがして、知らない人を煙に巻けるのもいいところ。ちなみに筆者は先日、コンサルが使う「WBS」という用語を「ワールドビジネスサテライト」(テレビ東京の番組)のことだとずっと思いながら話を聞いて、とんちんかんな会話になったことがあります(正解は「ワークブレイクダウンストラクチャー」)。

ところでランスの応援歌には生稲晃子の「麦わらでダンス」が使われていたのはいい思い出です。

・「マダックス目指せよ」

シカゴ・カブスやアトランタ・ブレーブスなどで活躍したグレッグ・マダックス投手は、その類稀なる制球力で球数を抑えつつ完璧な投球をすることで知られていました。そのため、ピッチャーが100球未満で完封勝利を挙げることを(普通は軽く120球は超える)、「マダックス」と称するようになったのです。

これはまさに効率化、生産性向上、働き方改革、プレミアムフライデーを求める今の時代にピッタリな言葉です。あなたもメンバーに「マダックス目指せよ」などと伝えれば、スマートかつ強力に働き方の改善を求められるというものです。

ところで、プレミアムフライデーってどうなったんですかね?

・「札幌ドームの二の舞になるなよ」

人は変化を嫌うもの。でも、変化をしなければ生き残れない。それでも変化を拒む人を世の中は「守旧派」と呼びます。

野球界での「守旧派」というと、野茂英雄を認めようとしなかった鈴木啓示監督や、「たかが選手が」の名言で知られるナベツネこと渡邉恒雄氏の名前などが浮かびますが、正直、今ではなかなか通じないでしょう。

そこで活用したいのがこの「札幌ドーム」の事例です。

元々、北海道日本ハムファイターズの本拠地だった札幌ドームは、ファイターズ球団からの度重なる改善要求を突っぱね続け、結果、ファイターズは新しい球場を自前で建設することに。年間70日程度を使ってくれていた大口クライアントに逃げられた札幌ドームは赤字に転落、という絵にかいたような守旧派ストーリーです。もちろん、札幌ドーム側にも言い分はあると思いますが、世の中からは完全に「守旧派の権化」と見られてしまったのです。

変化を嫌う部下に、「札幌ドームの二の舞になるなよ」とひと言。察しのいい部下はそれですべてを悟るでしょう。

その後、札幌ドームはいろいろやった結果、今年は黒字を確保。野球説教のバリエーションが減ったのは残念ですが、よかったですね。

・応用編:「新モード」

窮地に陥った札幌ドームが起死回生の一手として打ったのがこの「新モード」。ドームの真ん中に巨大な幕を下ろすというもので、広いドームをコンパクトに使うことができる。確かにニーズはあるのかもしれないが、ドームの広さというアドバンテージを真っ向から否定する発想は、せっかく手足が長いのになんだか窮屈そうに投げる佐々木朗希の投球フォームのようで、ネット界は大きくざわついた。あなたが部下側で、「札幌ドームになるなよ」と上司に言われたら、「大丈夫です。新モードを導入するので」とウィットに富んだ返しが可能。

・「リクエストは2回まで」

先日、3回連続で選挙に負けた政党の議員が党トップに対して、「3アウトだ」と批判していました。なんというか、昭和の政治家と野球たとえはよく似合います。

何度も同じことを繰り返す人に対しては、「仏の顔も三度」「三度目の正直」などとさまざまな表現があるわけですが、最近、なかなか使い勝手のいい言葉が誕生しました。それが「リクエストは2回まで」。

リクエストとは涙を流しながらやるあれではなく、審判が行った野球の判定に不服がある場合、動画などでの再検証を求めることができる権利です。これは2回まで認められているので、「リクエストは2回まで」なのです。

同じ失敗、あるいは同じ言い訳を繰り返す部下には、「おいおい、リクエストは2回までだよ」などとスマートに諭すことができるでしょう。

3回ではなく2回というのは厳しいと思うかもしれませんが、リクエストの「妙」は、結果的に判定が覆った場合、その回数はカウントされないということ。つまり、「正しいこと」ならば何回主張しても権利は減らない、ということなのです。

・「戦う顔をしていない」

2022年5月、中日ドラゴンズの立浪和義監督は、ショートのレギュラーだった京田陽太選手を「戦う顔をしていない」との理由で、遠征先の横浜から名古屋に送還。いかにも昭和な立浪監督のいかにも昭和なコメントに、世間は震撼しました。

当時の京田選手が本当に戦う顔をしていなかったかはさておき、世の中には確かに「こいつ、本当にやる気あるのか」という顔をしている人がいるのは事実。立浪監督のこのひと言は、そんな人に対して「戦う顔してる?」と、ちょっと冗談めかしつつ説教できるパワーワードとして歓迎されています。

ちなみに京田選手はベイスターズ移籍後、「バトルフェイス」などといじられてましたので、それを採用して「君、バトルフェイスしている?」などの表現も可能。極めて汎用性の高い説教用語として、今後も使われていくことでしょう。

・「あえて広岡みたいなこと言うけどさ」

V9巨人の黄金時代を支えた名ショートであり、監督としてヤクルト、西武を優勝に導いた名将でもある広岡達朗氏。御年90を超えてもその舌鋒は鋭く、野球誌にいまだに持ち続ける連載では現代の野球をビシバシと切り捨てます。いわく、「選手はへらへらするな」「他球団の選手と仲良くするな」「ワシが若い頃は......」などなど。

これを単なる「老害」とみなすのはあまりに不敬。令和の上司にだって、現代の風潮を思い切りけなしたくなることがあるはずです。ならば、その思いを広岡達朗に託したらどうでしょうか。

「あえて広岡みたいなこと言うけどさ、働き方改革とか甘えだよな」

「あえて広岡みたいなこと言いますが、飛び込み営業だって大事ですよ」

この「広岡みたいなこと言うけど」という魔法の枕詞が、あなたの魂の叫びをバッティンググローブのように包んでくれるはずです。

・「憧れるのはやめましょう」

最後は言わずと知れた大谷翔平の名言。ワールドベースボールクラシック(WBC)決勝のアメリカ戦前に発せられたこのひと言は、瞬く間に流行語になりました。「せめて大谷家の犬になりたい」という向きに「デコピンに憧れるのはやめましょう」という言葉が投げつけられたのも奥ゆかしかったです。

自社よりはるかに予算をかけたマーケティングを展開する大手企業に「あそこには勝てないよな」と嘆く部下。そんなときにひと言「憧れるのはやめましょう」。自分たちにだって実力がある、十分勝負できる......そんな思いを端的に伝えられます。

でも、よくよく考えてみてほしいのです。あの言葉は大谷翔平自身が「憧れられる対象」だからこそ、説得力を持ちました。なんならベッツやトラウトなどのアメリカの選手よりも、大谷翔平に憧れている選手のほうが多かったかもしれません。

何が言いたいのかというと、この言葉を発する前に、いや、そもそも説教をしようとする前に、胸に手を当てて考えてほしいのです。「それをお前が言うな」と思われやしないかと......。

文・松樟太郎

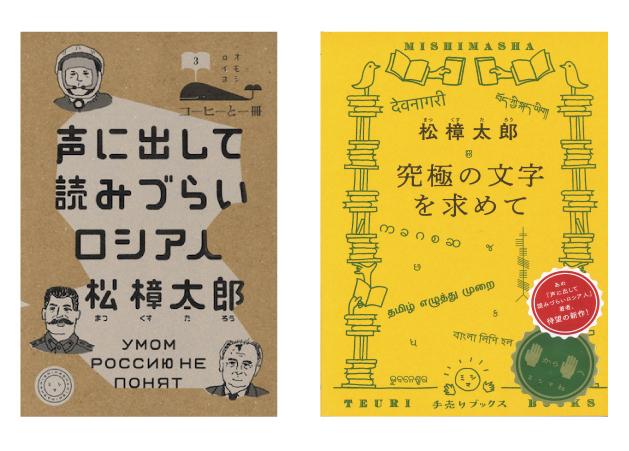

1975年、「ザ・ピーナッツ」解散と同じ年に生まれる。ロシア語科を出たのち、生来の文字好き・活字好きが嵩じ出版社に入社。ロシアとは1ミリも関係のないビジネス書を主に手がける。現在は、ビジネス書の編集をする傍ら、新たな文字情報がないかと非生産的なリサーチを続けている。そろばん3級。TOEIC受験経験なし。著書に『声に出して読みづらいロシア人』(ミシマ社)、『究極の文字を求めて』(ミシマ社)がある。「みんなのミシマガジン」で、『語尾砂漠』を連載中。

-thumb-800xauto-15803.jpg)