第4回

僕、山小屋もらったっす!

2023.04.01更新

「野尻湖畔に友人がいるので、訪ねてみてください」

そう言ったのは、僕が前作『僕、育休いただきたいっす!』を出版した版元のこぶな書店代表の小鮒由起子さんだ。小布施への引っ越しがひと段落したタイミングで僕たち家族は、野尻湖に行ってみることにした。

野尻湖のある信州信濃町は不思議な町だ。まずサウナ好きの若者たちにとっての聖地、フィンランド式本格サウナ「ランプ」があることで知られる。アスリートには、野尻湖から妙高山を一気に駆け上るシートーサミットで知られているだろう。エコロジーや環境に関心のある方にとっては、黒姫の森を守り再生させたウェールズ人のニコルさんらが残した「アファンの森」も有名だ。

文学好きには、「モモ」や「はてしないものがたり」を書いたドイツ人作家ミヒャエルエンデの貴重な資料が残る黒姫童話館もある。はたまた、古代好きには、いまもナウマン象の化石が出土する発掘現場を擁するナウマン象博物館もある。

そして、宣教師たちの避暑地としての国際村を中心に様々な別荘地が点在し、作家やアーティストたちのアトリエがある地域としても知られている。近年では映画監督、中川龍太郎の作品『わたしは光をにぎっている』でも湖と森の美しい風景が舞台になり、話題になったことを覚えている人もいるだろう。僕ははじめて野尻湖を訪れた時に、フィンランドのヘルシンキの湖畔を歩いたことを思いだした。

そんな彩鮮やかなこの町には、古くから北国街道が走り、江戸と百万石の加賀藩をつなぐ動脈でもあり、海から貴重な塩を輸送する塩の道でもあった。宿場町のあった柏原は、俳人小林一茶のふるさとでもあり、江戸で夢敗れた一茶が失意に帰村したのもこの地だった。

僕たちは野尻湖の遊覧船乗り場の駐車場にボクシーを駐めて、待ち合わせ相手を探した。すると、ハーフパンツにいかした黒のキャップをかぶって自転車で颯爽と現れたのが、田中克さんだった。

田中さんは、77歳には見えない引き締まった身体(車社会の長野で、湖畔で自転車を中心に生活されている!)、柔和な微笑みと少年のようなキラキラ瞳をメガネの奥にもつ老紳士だ。田中さんは京都大学の元先生で、滋賀県は琵琶湖のほとりで育った。魚の稚魚の研究で実績を上げ研究に邁進しながらも、大好きなスキーをするために京都から長野に通い続けた。あるとき、野尻湖の別荘地大学村に出会い、山荘を建てたのだった。

教授職のハードワークの中、心身に支障を来し療養が必要なときには、京都から野尻の森の中に避難。豊かな森の中での生活で、田中先生は徐々に心身の健康を取り戻していったという。京都大学を退任後は、大学村の山荘にメインの居を移し、「夏はカヤック、冬はスキー」のスポーティな生活を楽しみながら全国を歩いて講演、研究活動や執筆に取り組まれている。僕たちは湖畔の素敵なレストランへ。ピザを食べながら、お互いの自己紹介を終えた。

「じゃあ、カヤックでも乗ってみますか?」と田中先生。

一同で、田中先生のカヤックが置いてあるグリーンスポーツクラブへ向かった。グリーンスポーツクラブは、これまたダンディな塚本治夫さんが経営する湖畔のヨットクラブで、野尻湖では珍しい美しいビーチに面していて、ヨットやカヤック、子どもたちは水遊びが楽しめる。田中先生は、なんと好きが高じて三艘もカヤックを持っていた!

ライフジャケットを着て、簡単な準備体操。オールを手に、二人乗りのカヤックへ。前方に僕とたかちゃんが、後方に田中先生が乗り込む。たかちゃんも僕も、初カヤックにドキドキ。田中先生がカヤックを湖面へ押し出して乗り込むと、スーとカヤックは湖を滑り出した。チャポンとオールをひとかきすると、ぐいっとカヤックが進んで行く。湖面にすごく近い目線からは、湖と山と空が広大に広がっているのを見渡せる。

僕たちは試運転をしばらく楽しんで、ハーバーに戻った。その日以来、僕は田中先生にカヤックを教わるために、時折野尻湖に通った。そして、たかちゃんも、さまざまな木々、鳥や花、魚や虫のことをなんでも教えてくれる田中先生に懐いていった。

秋口になったころ、田中先生から連絡が入った。

「大学村の山荘を譲渡したいというご家族がいるので、税所さんと小鮒さんのこぶな書店の分室として使ったらどうでしょう」

「え!!! 譲渡!? もらえるってことですか!?」

文京区に住んでいたころ、家というのは、購入するものだと思っていた。中古で5000万とか6000万。新居であれば9000万、1億といった値段が普通につけられていた。それが、「譲渡」とは一体どういうことなのだろう。

早速、東京から駆けつけてきた小鮒さんと一緒に大学村の田中先生を訪ねた。管理棟で鍵を借りて、さっそくその山荘を見に行った。紅葉で美しい橙色と赤色に彩られた森の中に、その山小屋は佇んでいた。鍵を開けて中に入り、雨戸を開けて風を通す。一階にはリビングと和室、二階にも和室がひとつとシンプルなしつらえだ。所有者の方がきっと大事に使ってきたのだろう。築30年とは思えない、とても綺麗な状態のお宅だった。

東京の久我山にお住まいのOご夫妻は、30年近くこの山小屋を家族で使ってきたが、ご主人はもうすぐ80歳近い。山小屋の定期的な手入れのために長野にやってくるのも大変になってきたので、今回、解体するか、もし使ってくれるひとがいるなら譲渡したいと思っているとのこと。大学村の理事会の理事である田中先生は、この情報を耳に挟むと、いち早く僕と小鮒さんに伝えてくれたのだった。

山荘を、その土地を貰い受けることが、どういうことなのか、いまいち理解できない僕だったが、「直感的にこれは譲り受けたい!」と思った。維持する費用は、年間の固定資産税が数万円と大学村の管理組合に払う年会費8万円だという。「ええ! 本当にそれだけなの!?」(こののちに、それだけでないことがわかるのだが・・・)。前向きな返事を田中先生から家主の方に伝えてもらい、僕は大学村を後にした。

さて、こんないい話なのに、「タダより怖いものはない」と反対の声が届いた。東京の実家の僕の母だ。「別荘なんてもらっても管理が大変なんだからやめておいたほうがいい! 別荘を維持するのは、なにかとお金がかかることだし、草刈りとか大変よ!? 最後に処分するのもとても大変よ!?」とのこと。知人が別荘を持って、大変苦労したという話まで聞かせてくれた。たしかに、僕の母は別荘がある種のブームだったバブルを経験した世代で、その後の別荘地の荒廃も見聞きしているのだろう。「とにかく、そんな大変なものはもらわないでね!」と電話は切れた。

思えば、母には、心配させどうしの人生だった。高校生のころ、赤点が積み重なり進級が危ぶまれ学校に呼び出されていたころはまだ可愛かった。僕が、バングラデシュに行くのも、母は心配だった。なぜ、わざわざ航空券を買って、貧乏な国に行くのか。なぜ教育のプロジェクトをわざわざ立ち上げるのか? 僕は、バングラデシュでチフスにかかって、一時帰国の最中に発病。伝染病に強い東京・墨東病院に隔離入院したときは、実家の家族全員が検便する事態に。そのときも、母は「お願いだから、もうバングラデシュに行かないでくれ」と僕に懇願し、毎日見舞いに訪れてくれた。快気すると、僕は苦しかったことも忘れて、バングラデシュへ戻っていった。

空爆直後のガザで活動していたときは、母に情報が漏れないように万全の注意を払って行動した。プロジェクトの様子を連載していた雑誌『ソトコト』は、「ガザ編」を迎えると同時に、実家へは届けないように編集者の井口さんにお願いした。

未承認国家ソマリランドで活動していたときに、現地で不用意にテレビに出演したことがきっかけで、愛国的でやや過激な青年たちに狙われ、殺害予告をフェイスブック上でいただいたことがあった。特に外務省のテロ対策特別課の皆さんが心配してくださった。特別課の担当者の方は、僕の実家に電話をすると、母に「息子さんが、アフリカで殺害予告を受けている」件について、伝えてくれた。僕は当時、イギリスで勉強していることになっていたので、母は驚天動地の驚きようだったようだ。

「外務省、実家直電」事件後、さすがにこれ以上は母の心臓に悪いと、僕も心配させるようなことはできるだけ、しない、知らせないを心がけてきたが、山小屋をもらえる話で母がこんなに心配モードになるとは予想外だった。

僕の母の不安は妻のゆかこにも、伝染したようだ。「もしあっちゃんに万が一のことがあったら、処分するの私なんだからね・・・」と不安モードになっていった。

そんな時に、僕はまた恵比寿の編集者Tさんを訪ねた。

「え〜! そんなの絶対もらったほうがいいわよ! 税所さんたちは、また海外に出ていくかもしれないんだから、日本にも拠点があったほうがいいじゃない」

「そうですよね!」

そして、田中先生に母の反対を相談すると、

「これは、目先の損する、しないの話ではなくて、こういった森の環境で子どもたちを育てることができる、地球の子として育てていけるという可能性の話なのだと思いますよ」というスケールの大きい答えが。

「そうですよね!!!」

こうして、僕は母の反対と妻の保留希望の思いを受け止めつつ、山小屋譲渡に向けた書類作成の準備をはじめた。不動産の譲渡は行政書士さんに頼むケースもあるが、大地の園長あおちゃんに相談したところ、「自分でやったらお金かからないよ! 何かわからないことがあったら、俺に聞いて!」と励ましてくれたので、インターネットで長野法務局から書類をダウンロードして、書き込んでいった。

年末には、東京の久我山に山荘の所有者であるO夫妻を訪ねた。物腰のやわらかなO夫妻から、山荘にまつわる家族の物語をたくさん伺った。親戚や友人たちで多いときには10人近くで泊まったこと。夏の花火や森の散策、冬のスキーやこたつでの家族の思い出。山小屋を譲り受けるというのは、O夫妻たちが大事にしていた思い出も引き継ぐことなのだとこのとき僕は実感した。

「ありがたく、譲り受け、子ども達とたくさん遊ばせてもらいます!」

年が明けて、書類が準備できると、僕とたかちゃんは法務局を訪ねた。無事に書類を提出し、譲渡にまつわる税金を2万円ほど納めると、あとは書類が認可されるのを待つだけだという。

「え、これで手続き終わり? これで、家を一軒もらったことになるの?」

こうして僕は、O夫妻の山小屋を受け継いだ。

「家は買わない、貰い受けることができる」

これは僕が長野にやってきてから最大の発見のひとつだった。

季節はちょうど真冬の1月。毎日のように通っている大地では薪ストーブが盛大に燃やされていた。揺らめく炎の気配を感じながら、絵本を読み聞かせたり、弁当を温めたり、濡れたスキーウェアを乾かしたり。「ああ、薪ストーブいなあ・・・」と僕は日々、憧れを抱いていた。そこに、急に自分の家が手に入った。これは、もう夢を実現するしかない。

県内の薪ストーブ業者に連絡をとって見積もりを出してもらう。すると「総工費60万!」ときた。うーん、高い、高いぞ。しかし、こんなことで諦めるわけにはいかない。こんなときこそ、あおちゃんに相談だ。たかちゃんのお迎えのあと、僕はあおちゃんに、譲り受けた山小屋に薪ストーブをつけたい旨を相談した。

「税所さん、業者に何十万も払うのはもったいない。自分たちでやろうよ。俺も工事手伝いに行くからさ!」とあおちゃんは言った。こうして、僕はあおちゃんという力強い加勢を得て、薪ストーブプロジェクトをスタートさせた。妻のゆかこは、「なにもこんな雪深い2月に設置しなくてもいいのではないか。雪が解けてからじっくりやれば」と至極真っ当なアドバイスをしてくれた。しかし、僕は、いま薪ストーブをつけたかった。いまやらなければ、自分の薪ストーブに火を入れるのが、次の冬シーズンになってしまうのだ。

薪ストーブの本体はコメリで注文した。約5万円で、とても立派な薪ストーブがお店から配送されてきた。煙突や材料の木材、レンガなどもあらかたコメリで購入した。材料費は薪ストーブ代も含めてざっと7万円ほどになった。事前にあおちゃんと山小屋で下見を済ませ、ストーブの設置場所の見当をつけた。そして、材料を山小屋へ運び込む。言い忘れたが、山小屋のある大学村は妙高山のふもとで雪が深い。一度積もってしまえば、管理棟までしか車は行けなくなり、その先は徒歩かスキー板をはいて小屋まで歩くことになる。

僕は工事材料を友人の吉田智輝くんとせっせと大型そりに乗せて、小屋まで何往復もして運び込んだ。この吉田さときくんは早稲田の同窓で、信濃町在住の探検家だ。世界7大陸の最高峰を海から歩いて登る「see to summit」に挑戦していて、残すところアラスカ、エベレスト、南極のあと3つという。

しかし、メインの薪ストーブはそりにも乗らないし、重すぎる。そんな難題に頭を悩ませていると、管理人の北村さんが雪上車を運転してこちらに向かってくるではないか。しかも、南極越冬隊が使用するという超本格派雪上車。僕たちは北村さんに加勢を依頼し、雪上車の後ろに薪ストーブを乗せて、なんとか無事に小屋までストーブを運び込むことができた(大の大人4人がかりだった)。

無事に全ての資材が山小屋に運び込まれ、いよいよ設置工事当日となった。まだ太陽が昇っていない朝の6時、僕は吉田さときくんの家で彼を車に乗せると、大学村の管理棟へ向かった。あおちゃんはすでに到着していて、バックカントリーのスキー板も履いて準備万端。僕たちは慌てて彼を追いかけた。雪道を歩いて10分、山小屋に到着するといよいよストーブの設置工事を開始した。木材を電気のこぎりで切り分け、床に敷く木枠、窓にはめる木枠をつくる。

今回のストーブの煙突工事は、あおちゃんが開発した「窓枠を利用した煙突だし工法」を実践する。通常なら、ストーブの煙突は壁に穴を開ける工事が必要なため費用がかさむ。しかし、あおちゃんは、こども園での度重なる設置工事の経験から、窓枠を木枠で改造し、そこから煙突を出すことでコストを劇的に下げることに成功した。

地面を囲う木枠が完成すると、その上にレンガを敷き詰める。窓の木枠が完成し、窓にはめ込んで、鏡石を固定する。鏡石とは、煙突に直接触れる部分を丸くセメントでくり抜いた断熱部分のことで、この鏡石は事前にセメントを購入し、大地で型をとって作成していたものだ。

それにしても、あおちゃんの大工仕事の正確さとスピードはプロと見紛うほどだった。さすがに園舎を自分自身で建てた経験の持ち主だ。僕と吉田くんは、あおちゃんの指示に従って動いていくだけで、ストーブ置き場が、煙突がどんどん出来上がっていった。

外の煙突の設置を終えると、ストーブは完成。作業時間はおよそ3時間というスピード工事だった。時間は午前10時前だ。僕たちはダンボールと薪で火を焚き、コーヒーを飲みながら火を囲んだ。外の雪面がキラキラと光で輝いている。僕たちはたしかな充実感を感じていた。

しばらくすると、妻とたかちゃんが到着した。「こういうものづくりの日はたかちゃんにも勉強になるから、大地は休ませたほうがいい」と園長直々のおすすめで、たかちゃんは今日は山小屋に工事の見学にやってきた。しかし、工事がスムーズにいきすぎたために、到着したころには工事は終わっていた。

こうして僕の夢は叶い、山小屋に薪ストーブは設置された。僕は毎日のように山小屋に薪ストーブを点火しに通った。ときに、息子たちを連れて山小屋に滞在し夜を明かすこともあった。夜半、薪ストーブの火のそばで、子ども達に絵本の読み聞かせをした。それは幸せな時間で、僕は火に酔いしれた。

そんなある日、大学村管理人の北村さんから電話がかかってきた。

「税所さん! 雪が落ちて、薪ストーブの煙突が壊れてる!!!」

「え・・・そんな・・・」

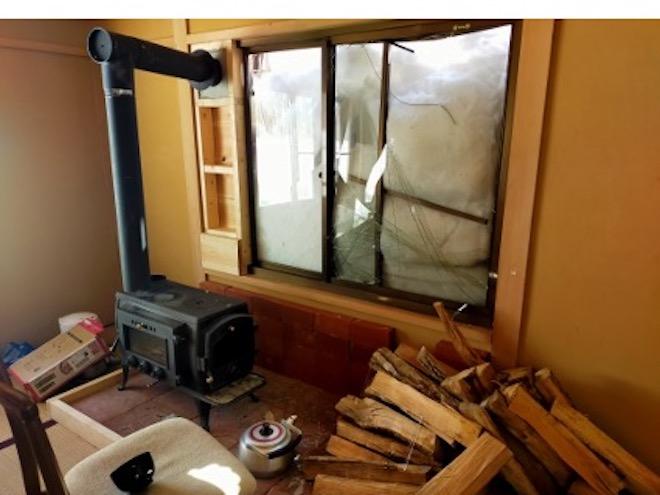

僕は絶句した。僕はたかちゃんと大地からの帰りに山小屋へ駆けつけた。今年の雪は地元の人たちが恐れるほどの大雪だった。信濃町では町の随所で古い家屋が潰れていたりしたものだ。しかし、まさか自分自身の身に降りかかってくるなんて。外から山小屋を見ると、たしかに屋根からの雪が一階に降り積もった雪と合流して雪崩のようにストーブの煙突を潰していた。僕は一目見て、これは煙突だけの騒ぎではないぞと直感した。恐る恐る山小屋の玄関を開けると、「オウマイゴッド!!!」

僕は叫んだ。窓の外からのプチ雪崩が、煙突はおろか、窓ガラスをもパシパシに割っているではないか。雪崩はまだ家の中に全面的に入ってきてはいないものの、窓ガラス帆はほぼ半壊して、ギリギリ雪の重さを持ちこたえている様子だった。外からの光がのしかかる雪に反射して、山小屋の中に独特な光を差し込んでいた。それは、とても美しい光景だった。

こうして僕の夢だった薪ストーブライフは、一ヶ月足らずで、雪の重みで潰れてしまった。

編集部からのお知らせ

税所篤快さん『僕、育休いただきたいっす!』

(こぶな書店)のご紹介

小布施に引っ越す前、長男のたかちゃんが生まれてからの1年間、育児休業を取得した日々をつづった『僕、育休いただきたいっす!』は、2021年のこぶな書店から出版されています(元の連載はスタジオジブリ「熱風」)!

-thumb-800xauto-15803.jpg)