第40回

最終回 大地を出発する日

2025.08.01更新

僕が大地に到着すると、濃い霧が丘をすっぽり包んでいた。朝の6時。今日は、僕が参加する最後のお父さんお話サークルの練習会だった。この日の練習会を終えると、僕は家族と一緒に小布施のアパートを引き払い、ドイツに向けて出発する。濃霧のせいで、数メートル先も見えないので、慎重に園舎へ丘を降りていく。しばらく歩くと、白い霧の奥に、薪火の炎がぼんやりと浮かんでくる。すでに、お父さんたちが火を囲んでいた。僕たちは、いつものように、各自のお話を語った。僕は、お父さんたちの語りに耳を澄ませながら、手を薪火にかざして暖をとった。そして、ドイツ行きが決まってからの、この激しい2か月を思い出していた。

ドイツのザールラント大学院から、合格通知が届いたのは8月の初旬だった。僕は、大地での勉強会でドイツ発祥のシュタイナー教育に出会い、関心を高めていた。その時、ドイツのザールラント大学院に、僕の友人が教員として赴任するということを知った。僕は彼に頼み込んで、僕が留学できるコースを教えてもらい、彼と往年の師匠である一橋大学名誉教授の米倉誠一郎先生から推薦状をもらい出願したのだった。友人と米倉先生の推薦状が効果を発揮したのだろう。世界中の応募者の10倍近い倍率の中から、僕は合格通知をもらうことができた。通知が来たときは、夫婦で喜び合った。息子たちはなんだかわからずに、きょとんとしていた。早速、あおちゃんに電話で知らせる。あおちゃんが、僕のドイツ留学に必ずしも賛成していなかったのは、連載の第12回で書いたとおりだ。

「あおちゃん、ドイツ合格しました!」と僕は叫んだ。

あおちゃんは、僕の声色から全てを感じ取ったのだろう。もう引き止めはしなかった。

「そうか! そしたら、いつから行くの!?」

「10月からです」

「よし! わかった!」

こうして、僕はあおちゃんにドイツ行きを伝えた。その後、僕たち大地の集大成と言える関門「忍者大縦走」をあおちゃんは用意してくれた。このことも、連載第22回で登場した。

さて、夫婦で喜んだのも束の間。2か月の準備期間で、5人家族の生活を引き払い、ドイツに引っ越すのだ。僕たち夫婦は、忙殺された。引越しの司令塔になったのは、ゆかこだ。次々に、アパート内を整理整頓して、処分するもの、ドイツに送るもの、実家におくるものを選別していった。ドイツに送るものは、ゆうパックで、続々と船便で送り出した(到着に数カ月かかる)。この引っ越しのストレスで、夫婦間に何回も緊張が走った。

僕は、勤め先の小布施町役場に、合格したので、地域おこし協力隊の契約を更新しないことを伝え、ドイツの新居探しに没頭した。インターネットで、アパート候補を見つけ、アパートを貸してほしい旨を、翻訳ツールでドイツ語に訳してから送信した。いくつもの空振りを経て、僕の履歴書が面白いからという理由で、フーバーさんというドイツ人がアパートを貸してくれることになった。ありがたいことにその下見には、すでにドイツに渡って大学院で勉強していた先輩の日本人が行ってくれた。

大地の保護者のみんなが送別会を開いてくれた。場所は、われらが山小屋がある信濃町の大学村だ。それぞれの家族が持ち寄った料理を食べながら、みんなで大地での出来事を振り返った。フィナーレは、お母さんたちが、税所家送別のためのオペレッタを披露してくれた。舞台監督を務めたゆかこにとっては、特に感動的だったようだ。小布施の仲間たちも送別会を開いてくれた。地域おこし協力隊の仲間たちと町長、役場の方たちは、キャンプ場でバーベキューを開いて送り出してくれた。小布施の出版社「文屋」の木下豊さんは、町の料理店を貸し切って壮行会を開いてくれた。この町でご縁を得た様々な友人たちが訪ねてくれた。こうして僕たちは、なんとか引っ越し準備を終え、お別れの準備をしていった。

大地の丘の白い霧は、だんだん晴れつつあった。お父さんたちの練習タイムが終わり、僕は出発の時間が来たことを告げた。朝日が、大地の丘を照らし出した。薪火の炎をよけながら、僕は一人一人のお父さんたちと握手した。まずは、赤木さんだ。赤木さんは、何でも相談できる兄貴分の存在だった。お話のサークルに僕を誘い、その魅惑的な世界に導いてくれたのも彼だ。赤木さんがいる限り、大地のお父さんサークルは活発であり続けるだろう。次にきんちゃん。いつも、飄々とみんなの関係をとりもっているきんちゃんは、木登りから、花火うち、スノーボードから、チェーンソーまで、大地の遊びの境地を極める存在だ。彼の遊びへの後ろ姿からは、いつも刺激をもらってきた。大地で出会った貴重な友人の一人である。次に、藤松さん。お互いに本が好きで、気が合った。誰に対しても優しく誠実である藤松さんは「大地の良心」とも言える存在だ。もっともっと語りたいことがあった。そして、将兵さん。彼とは固く握手して、感極まって思わずハグをした。同世代で、同じく教育に強い関心があったので、語り合うと止まらなかった。お互い3人の子どもを抱え、餃子パーティーから温泉まで、楽しい時間を過ごした。彼とは、国境を越えても語り合いが続くだろう。

そして、のんたん母さんと握手。のんたん母さんの優しいまなざしに包まれて、僕の大地での生活はあった。僕が大地を第二の故郷と感じられるようになったのは、のんたん母さんのおかげだろう。そして、文庫でのお話の活動は、僕に新しい世界を見せてくれた。

最後に、僕はあおちゃんと握手した。この信州の土地が育てた快男子は、大地という世界を作り上げた。ここは、子どもの数は30人前後の小さい幼稚園だ。しかし、この大地の丘では、毎日のように子どもたちと、親たちのドラマが起こっている。その総合プロデューサーが、このあおちゃんということになる。僕は、あおちゃんからの「遊びの誘い」にことごとくのってみた。クロスカントリースキーを履いて、子どもたちと雪山を駆け、忍者になって太刀を掲げ、夏山を走破した。ソーセージをマイナス5℃の朝5時から詰めて、アツアツのホットドックを朝日を見ながら食らった。幼稚園のスタッフにボランティアとして加われば、子どもたちの世界をどのように自分で感じ取るのかを教えてくれた。

僕は、大地の丘で出会った人たちを通して、自分の幸せの器が満ち足りていくのを感じた。そして、その器が満ちた時、僕は、人生の新しい扉を開けたくなった。妻も賛成してくれたので、扉をノックしてみると、ドアがゴゴゴゴゴゴゴと、開いた。僕たちは、思わずその扉を押し開ける。

僕は大地の仲間たちを後にして、振り返らず丘を登っていった。この日、僕たちは、ドイツに向かって、大地を出発した。

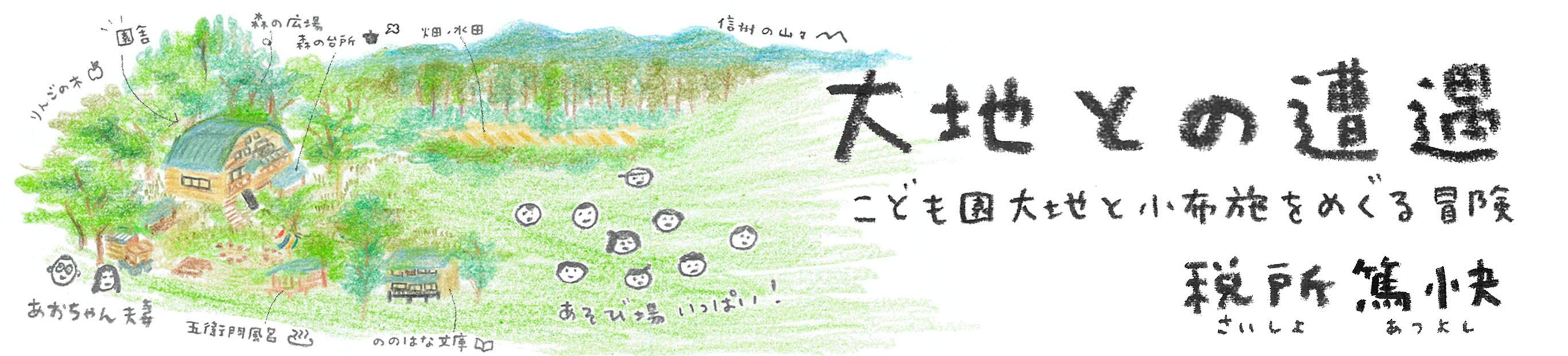

-thumb-800xauto-15803.jpg)