第46回

わかりにくさとわかりやすさと

2026.01.28更新

少し前に、銀杏BOYZというバンドで一緒だった安孫子真哉氏にこんなことをいわれた。

「貴様はおもしろいんだけど、玄人好みのおもしろさだよね」

安孫子氏は僕のことを時折「貴様」と呼ぶ。でも別のタイミングでは「明珍さん」とも呼んでくるので、はたして敬意があるのか蔑んでいるのかわからない。とにかく、寝食を共にした旧友である。

彼がいわんとしていることはこうだった。

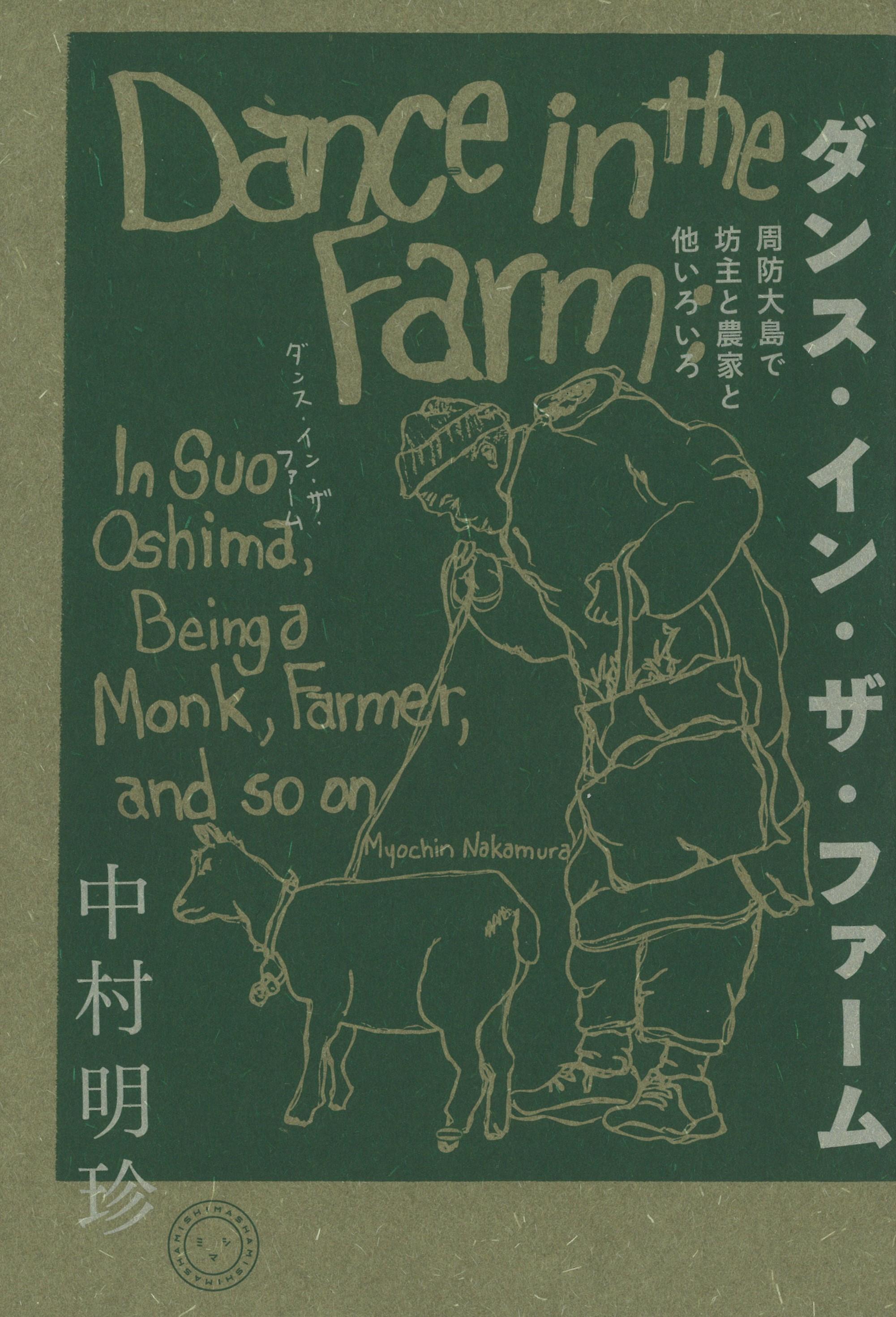

貴様・中村は、周防大島に来てからギターを弾く暮らしではなく「農業と僧侶をやりながら暮らす」と決めた。それから10数年、いろいろな軌道修正があって、その後いろいろな人の農産物を届けたりイベントを行ったり、ラジオを行い寺の住職になり、元公民館を取得した。そんな現在。

氏いわく、この現在の状態ももちろんおもしろいのだけど、まず当初の「バンドマンから農業やっています」という点、あるいは「パンクから僧侶となりました」だけでおもしろいのに、そのあいだのおもしろい過程の表現があまりないまま先にいってしまっている、といった指摘だった。「ちょっとわかりづらいよね」と。

たしかに僕は、おもしろい状態を好む傾向があって、こっちの方がおもしろそうなんて思って行動しがちだった。それは狙ってというよりは、優柔不断なこともあって、慎重にまじめに考えて、いいと思うことおもしろいと思うことを合致させていくような足取りだったと思う。今もそうやってもがいている最中だ。

でも、たしかにいわれるとおりだなあ。この点は、日ごろ悩んでいることの一つだった。

***

つい数日前。本州から橋を渡って島に遊びに来てくれた方々がいた。それぞれの場所で活動している人たちのつながり。島からは車で2、3時間以上離れている地域である、山口市や宇部市、長門市など山口県西部のゆるやかなネットワークのメンバーだ。今回来てくれた方々は勤め人から学生、ドイツから留学中の10代男性まで、バラエティ豊か。

周防大島の「若者クラブ」の発案で、この旧公民館・和佐星舎に集まることになった。「パーティーやりませんか?」というお誘いとともに。

今回のネットワークにおいて渦の中心になっていると感じたのは、宇部市の書店「工夫舎」さん。この書店を通じて、皆さんがつながりあっていることが垣間見えた。この場所を1年あまり前に立ち上げたのは、店主の根来さん30歳。

じつはつい先日も、和佐星舎に別のお客さんが来てくれた際に、20代の方から「根来さん知っています!」と声が上がった。その方はなんと愛媛の離島からの来訪だった。以前、工夫舎での対話会に参加していたという。離れた所で、別々のタイミングでつながりあっていることにびっくりした。

今回もパーティーのお誘いの場面で「工夫舎さんも島に来られますよ」というと「えっ! 根来さん来られるんですか? 行きます!」とあきらかに力強い応答。引力が見えた。

僕は根来さんとは先月初めてお会いして、このたび2度目となる。静かで優しそうな佇まい、その中に燃えるようなハートが見え隠れして、親しみが湧いてしまう。底知れない魅力。

当日のパーティー会場では、前日から仕込んでくれていた若者クラブの手作りピザ、餃子、そして当日山口市から持ってきてくださった手作り大判プリン、現場で作ったドイツ風のクッキーと次々登場。寒さのなかで心のごはんに温まる。ごちそうをいただきながららわいわい話した。

そのなかで、根来さんが笑いながらこう伝えてくれた。

「いや~いいですねえ~。わかりにくいですねえ~」

わはは。来てそんなに時間が経っていないのにもう見抜かれた。さすが場を主宰されている方だ。書店内での取り組みもある一方で、地域で5000人ほども集まるマーケットも起ち上げ、年2回行っている根来さん30歳。現在、居候の男子も抱えている。僕ができていないことに次々トライしている。。

「パーティーっていうのが、またいいですねえ」

とも。パーティーは周防大島若者クラブの必殺技になっていきているのだった。

この夜の会話でテーマになったことの一つは、「わかりにくいこと」と「わかりやすいこと」のバランスについてだった。わかりにくいことだけではなく、わかりやすさの間口もときには必要なのかもしれない、といった議論だ。

ここ和佐星舎を運営して丸一年経過した。たしかに、ここはわかりにくいかもしれない。飲食店の許可を取ったけれど、日ごろお店にしているわけでもカフェ営業しているわけでもない。月に一度オープン日を作ったほうがいいと思って「和佐星舎の縁日」という名前にしたけど、これがまたわかりにくさに拍車をかけているとも思う。

縁日では子どもたちが遊び、親子やカップルが卓球をして、どら焼きを待つ人がいて、藁やもみ殻を持って帰る地域の方がいて、僕や若者クラブでお茶を出す。ときにはふるまい文化の「お接待」もある。

以前も書いたけど、消防署の立ち入り検査があった際に「この場所の用途」を尋ねられて担当の方にありのままをお話した結果、この建物は飲食店でも演芸場でもなく「その他」だと判定してもらった。その他という枠があってよかった。ここはいうなれば、地域の「私設公民館」といったらいいのか。あれ、そういえば私と公って併存できたっけ。

ともかく、「この場所は、これでいいのだ」と思っているところもある。でも、その「わかりにくさ」のなかで「わからないでいいじゃん」と開き直りたいわけでもなかった。門を閉ざして自分が気持ちよくなりたいわけでもなく、わかりにくくて近づき難い存在になるのも不本意だ。

なので「わかりにくいこと」「わかりやすいこと」、そのなかで絶妙なバランスを取っていくのはどうだろうか、というのは切実なテーマなのだった。

***

ところで、数ヶ月前にあるバラエティ番組から取材依頼があった。まずはお話をということで、リモートでヒアリングを兼ねた打ち合わせに出席。画面の向こうには4、5名の制作スタッフが。ちょっと圧倒される。

「芸能人が地方へ」といった枠組みで、バンドから島へいったいどうして、どんな生活をしているのか。農作物は何を作っているのか、収穫はいつか。お寺の行事はいつか。ヒアリングが続いた。

一方の当人、その頃のリアルな日々は―――お米の配達の受注をして、予定しているライブ企画の準備をしていた。その間に農作業をしたりラジオを行ったりお寺にいったり縁日やったり、はっきり「こうです」といえる日々ではなかった。収穫だけを切り取ることができない。正直にありのままを伝えた。

具体的に取材日の調整もしていたけど、結局このときの出演はボツになった。せっかく声をかけていただいたのに申し訳ない。でもしょうがない。やっぱりどこかこちらの存在が「わかりにくそうだなあ」という印象もあった。

求められている像をこちらで察知して、なるべくわかりやすい方向に自己を編集して提案する方法もあるだろう。それは「知ってもらう」「受け取ってもらう」ことにおいて大事なことかもしれないし、取材される側のセンスと技術の見せ所だとも思う。でも、どうしても僕にはそれができない。

そういえば、音楽一本で暮らしていたときの自分はどうだったんだろう。わかりやすい存在だったのかわかりにくい存在だったのか、今もわからない。でも仮に普段から「わかりにくい」存在だったとしても、音楽を通すと素材のままでなにか「わかりやすい」形として受け取ってもらえていた気もする。音楽の特別な魔法はあると思う。

今はまたその当時とは違った生活をしていて、この環境でそうして生きていくことがおもしろい。というか、選択肢はなくてそうするほかないという感覚もある。そのなかで「わかりにくい」自分自身や場と、「わかりやすい」間口のバランスのなかでどう育てていけるのだろうか。それとも「わかりにくい」まま突き抜けられるか。答えはまだない。

もがきながらだけど、おもしろいと思っている道のりを、もう少しでも描けたら。といいつつ「この年になってもまだもがいているのか」とツッコんでしまう47歳、年男の冬。

【お知らせ】

2026年2月13日(金)

「安孫子真哉と中村明珍のNEW YEAR ASS」開催決定!

@周防大島、和佐星舎

-thumb-800xauto-15803.jpg)