第16回

声がにじんでいく

2023.05.16更新

地域のソメイヨシノが咲いたのを確認したのは、今年は3月19日だった。近所の子どもたちと散歩しているときに1輪だけ咲いていたのを発見して、この地域では「今日が咲き始めなんだな」と思った。子どもたちは散歩中に花を見つけるたびに、

「チンさーん、花が咲いてる!」

「見てー」

「なんの花かなー?」

と立ち止まって教えてくれた。このいちいちが楽しい。

4月2日。桜は咲いているどころか、まだ満開の手前のような気配でこれからもうちょっと咲きそう。いつもより桜が咲いている期間が長いのかな?

この日は年に1回の、集落での自治会総会があった。住み始めた10年前は住民が150名超えていたけれど、総会開会の言葉によれば今年は100名を切っていて、出席していた60名ほどの住民のなかからどよめきが起こった。「そんなに減っちゃったか」というような声色。

僕はこのとき、どきどきしていた。第11号議案までが予定されているなかで、その9号目は僕が巻き起こしていることだったからだ。それは、「旧公民館の解体工事、または譲渡(案)について」という項目。

解体工事は決定してしまった状態で、僕が「やっぱり壊したくなくて、利用したいんです」とそろりそろりと申し出たところから、この話は始まった。その申し出をすること自体、勇気がいることだったのだ(理由は、のちにも出てきます)。

3年くらい前から、じわじわじわじわ話は展開。だけれども、まだ結論が出されていない。現在は土地の持ち主で、地方自治体であるところの周防大島町がボールを持っている状態だ。だから上記の「旧公民館の解体工事、または譲渡(案)について」という、ちょっと矛盾をはらんだような、ぎくしゃくした議事のタイトルに。「解体」か「譲渡」どっちに転ぶか、いまだ両方の可能性が残されている。

今年の総会の主な議題は、例年通り「自治会費の決算報告」や「今年度の事業予定」。例えば河川清掃、海岸清掃、盆踊りや敬老会や節分やお祭りなどについての見通しや予算についての説明や承認。議事はいつものように質疑もなくポンポンポンポン進んでいった。

これは、このまま11号議案もそのまま進みそうだと思った。公民館の話は結論が出ていないうえの途中の報告なのだから。

「次は、第11号議案です」

と住民の1人である議長さんが進行していく。マイクは同じく住民の1人である自治会長さんに渡され、

「それでは第11号議案についてご説明いたします」

と、プロセスと現状の説明が始まった。

「つきましては、(案)とある通り、審議の継続、そして来年度以降は総会にかけずに『町と自治会役員』に審議を一任するという形でいかがでしょうか?」

という提案で締めくくられた。マイクのスイッチが切れる。どきどきどきどき。

するとこの日初めて、左の前にいた方から手が上がった。マイクがその方に渡る。

「質問です。あの、旧公民館は壊すことになっているのに、そもそもいつまでこの話題が・・・」

どきーーーっ。最高潮に胸がぎゅーっとしてきた。続けて、

「昨年もこの議題ありましたけど」

とあった。

「審議の継続といっても、いつまで古い建物を残し・・・?」

うう。たしかに、一旦は「解体」の方針が決まっていたことなのだから、審議の継続は二重におかしいことにもなってしまうかもしれない。

じつは昨年の総会、僕も出席するはずだったところ、同じ日に大切な人の訃報があり急きょ葬儀に向かったのだった。なので、僕は1年前の総会には委任状を出して、話し合いには参加していない。

その総会でも同じタイトルで議案に上がっていたのだけれども、悲しいかな、この建物のおかれている状況が今とほぼ変わらず。具体的な方針などの回答は出ていないという状況だから、同じタイトルになっていた。

その総会のあとに議事の結末を近所の方に聞いたら、「今後の推移を見守ります」ということになったそうで、ホッとした。それと同時に「見守る」という選択があるのかと驚いた。

今回手を挙げた方の質問は、

「何年も前に『壊す』と決まって、それに代わる新しい建物はすでに完成している。なのに、ただ古い建物が宙ぶらりんの状態で今年も保留になっているのは、どういう考えなのか」

という主旨だった。加えて、

「ある方が、建物を残そうとしているという話はうすうす近所伝いで聞いていますけど」

とも。

それはそうだ、と思った。ある方とは僕のことだ。壊す前提だったから、その目線で見たら一体なんなんだと、僕だってなる。

この質問に自治会長さんが回答してくれようとしたところで、たまらず僕は手を挙げてしまった。申し訳ない気持ちとともに。

「おっしゃる通りだと思います。ことの発端は僕なんです。経緯をご説明させてください」

***

この話題に至っていることに、じつは僕は感動していた。なぜなら最初は「建物を残す」という話題を持ち出すこと自体、難しかったからだ。

コロナ禍よりも前の話。集落全員に問いかける総会の前の委員会で、「壊さない可能性」を探る意見を申し出てみたら、意見がいくつも出て、決定は覆らなかった。これは自分ひとりの力や考えではどうにもならない。「もったいないから」という理由と動機で簡単に動かせる事柄ではないと悟った。たしかに大ごとだし、集落のなかでは新しく来たよそ者で、若者である僕なのだ。

ところが、年月というものはときに驚くべき作用をしてくれる。

1年以上経ったある日。子どもたちと集落の防波堤の縁で座っているときに委員のひとりに出会い、おそるおそる同じように「壊さない可能性」の話をしてみたら、以前は完全に無理そうだったのに、「探れる」可能性に変化していた。「これは、もしかしたらまだいけるかも」と思った。壊してしまってからでは、もとに戻れないのだ。

そのあと、少しずつ道端で会った地域の方と話をしたり、自治会長に相談したり。あるいは町議員の方に相談すると、町議員が自治会長や町役場、町長などにも話してくれて。そうして、今、さきほどいった「周防大島町がボールを持っている」という状態にまで展開してきた。

そういった流れを背景に、マイクを握りながら経緯を説明していった。若干感情的にもなっていたかもしれない。僕の陳述が終わると、さきほどの質問の方にマイクが渡った。

「中村さんの言っていることがよくわからないけれども・・・」

と再度の質問。あらら、しまった! 僕の説明が的を射ていなく、どうも質問の答えになっていなかったようだ。は、恥ずかしい。

聞きたかったのは、「どういうつもりで残したいのか」「どういうお金の流れで考えているのか」、そういうことのようだった。仮にその古い建物を残してしまって、30年後などはどうするのか、とも。

再度僕がマイクを握ろうとしたとき、横から手が上がった。

「私は前自治会長だった者です。私からも説明をさせてください」

なんと。予想外の展開になってきた。

「中村さんから申し出を受けたのは私が自治会長だったときのことで、その後、町(周防大島町)とも話し合いを進めてきました」

ななんと。2年で会長が交代するので、話が2年以上前にさかのぼった。

「この話は、土地の持ち主である町と、建物の持ち主である当自治会と、所有者が異なっています。このことから、町がそのまますぐ一般競争入札を公示して売却、という形にはできず・・・」

なななんと。僕が話すよりもはるかにわかりやすく、じっくりと時間をかけて丁寧な説明をしてくれて、皆さんがそれに聞き入っていた。

すると最前列の方から、

「もうよ、あの建物は古くて値段もつかんのじゃけえ、活用すると言っている中村くんに自治会からあげたらどうか!」

とヤジがこだました。ひゃー!

その発言の主は、先日集落の山へ、友人に勧められて柑橘を採りにいったところ行方不明になった方だった。集落が騒然とした翌日、一晩経って奇跡的に生還されたのだ。奥さまによる、このときの教訓を記した回覧板がまた名文だった。

もう泣きそうになってきた。

すると今度は現・自治会長から手が挙がり、町とのすり合わせの現状の説明にバトンタッチ。

「町としては売却を前提に進めているということですが、『土地』と『建物』の持ち主が違う物件の売却について、前例がないということで、その調整に時間がかかっておるようです」

と補足。すると今度は最後列の方から、

「けっきょくこの話は町のタイマンの話じゃないんか!」

と飛んできた。ありゃー!

議長が「まあまあ」「町の方でも整理しないといけないことがあると思いますから」と静止しつつ、僕からは「たしかに賃借するのか、売却なのかっていう方針もわからなかったんです」と注釈を入れた。

さらには集落の最長老の1人にあたる人からも、その場をまとめるような発言も続いた。皆さん、建物を残すとしたらどんどん傷んでいくことも懸念していた。

そして再度、現・自治会長にマイクが渡る。

「町からは具体的な方針の回答待ちというところですが、じつはその間に中村さんの方から、今の状態でも活用しはじめたいという企画があるそうなんです」

と僕からの説明を促された。ここで僕は思いとともにある企画のことを付け加えた。これは、この連載とも関係のあることだ。そしてもう一度自治会長から、

「つきましては、本件の審議の継続と、来年度以降は総会にかけずに『町と自治会役員』に審議を一任するということで、皆さまよろしいでしょうか」

と冒頭と同じ言葉とともに、今度は採決にかかった。ついに僕から見える範囲では全員の手があがり、議長からも、

「賛成多数で、本件は承認を得られたということになります」

と締めくくられた。こうして時間をかけて、採決までたどり着いた。

今後は「解体」か「譲渡」かについては、自治会の役員会に一任され、町との話し合いのなかで方針が決まっていくこととなった。壊すはずだった建物で、暫定的な形ながら、また生きた催しものをできることになったのだ。

***

それぞれの人のなかで、地域の「思い入れ」や「未来への展望」がある。そして、こんなことも思った。

なにかの当事者であればあるほど、それについて「考える」。また当事者でない方向にいるほど「考えない」というのは、もしかしたらある意味では自然で、そのほうが助かるときもありそうだ。当事者でない場合、人によっては負担になってしまうことは、高齢者の方の体力や日々の生活を見ていても想像できる。考えることは、けっこうパワーを使うから。

だから、今回の公民館のように一任する―――「任せる」という決定も起こるのだと思った。地域のみんながみんな、公民館のことを「自分のこと」には思えないだろう。

今回の会議は小さな地域内のことだけど、もっと大きい単位での、民主主義における選挙を通しての議員と議会という制度も、同じような背景から生まれたのかもしれない。

ただ、「当事者」か「当事者でないか」ははっきり分かれていないで、グラデーションになっていそうだ。例えば、直接関係はないけど思い入れはあるとか、全く興味ないのにその場所の隣だ、とか。「地球に住んでいる人」と意味を広げたときには、誰もが当事者になってしまう。そして人は、想像力を持っていて、願ったり祈ったりできる存在でもある。

以前、僕がアツく語ってしまったために農業に興味をもって、ついに農家になってしまった友人は、

「自分のことと思い始めたら、『じゃあこの場合はどうなる?』『あの場合はどうなる?』と次から次へと疑問が湧いてきた」

それが楽しかった、といっていた。加えて、

「このアドレナリンの出方は、おもしろいマンガを読んでいるときと一緒だった」

とも。マンガで、読みながらキャラクターにどんどん感情移入してしまう、つまり「自分のことのように」思ってしまう、ということ。それに似ていたそうだ。

公民館の会議から、つい連想が広がっていく。

後日、統一地方選挙の日に新しい方の公民館へ投票しにいったら、先述の「町のタイマンじゃないんか」のヤジのおっちゃんに出会った。

「あの公民館はどうなった? 簡単に譲れるもんじゃないんじゃのぉ。町もいろいろ難しいんじゃねぇ」

と声をかけてくれた。どこか優しい、見守りのトーンだった。風は柔らかく、桜に加えて藤も咲き始めていた。

編集部からのお知らせ

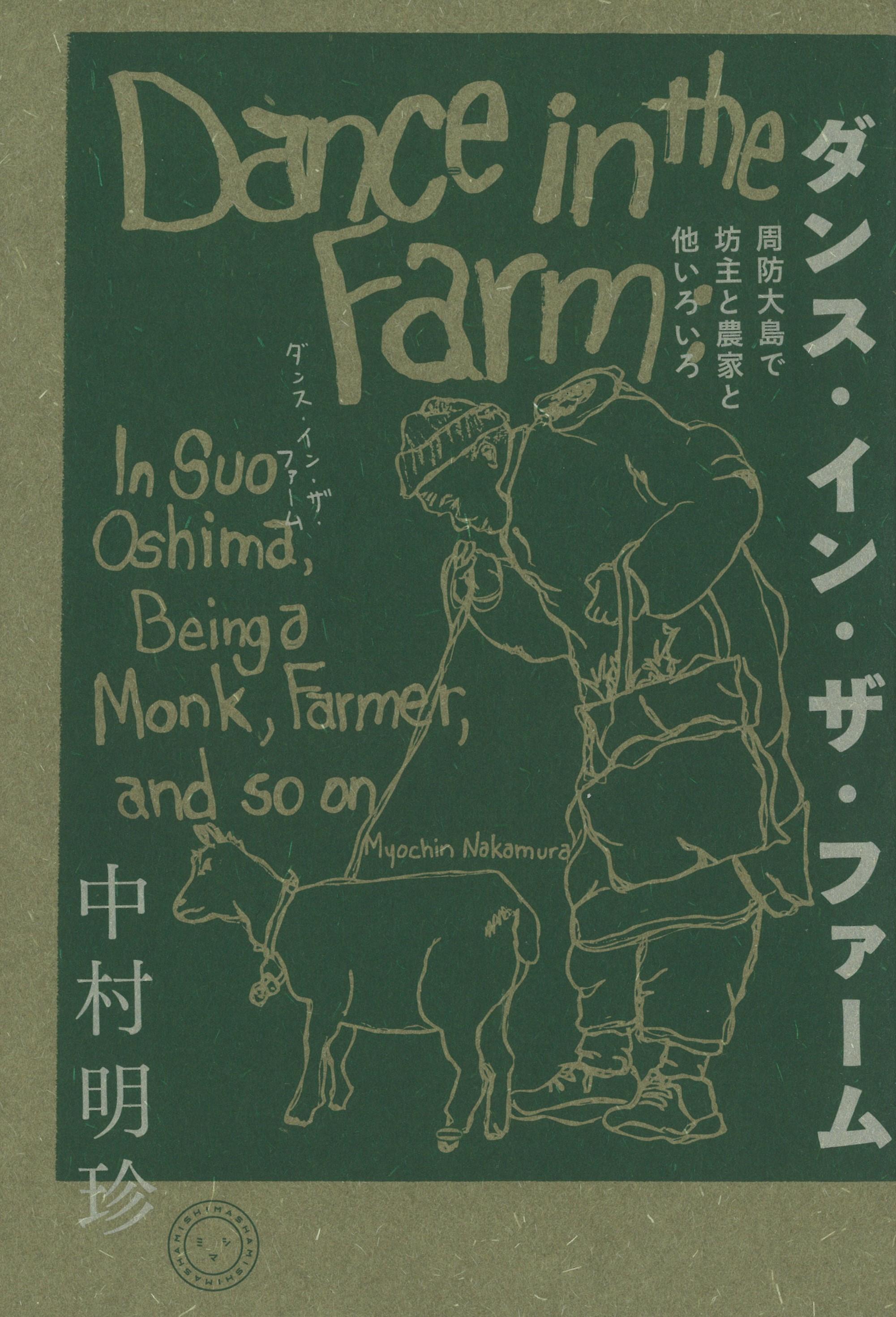

6月14日に発売予定の『ちゃぶ台11 特集:自分の中にぼけを持て』に中村明珍さんのエッセイ「人生が溶けだす」が収録されています。お楽しみに~!

-thumb-800xauto-15803.jpg)