第39回

幕が開く

2025.04.28更新

調べたいことがあったので島の本屋さんへ向かった。車で20分ほど走らせた場所、大きな島の真ん中あたりにある、昔ながらの小さな本屋さん。このお店は、出身の島だけあって民俗学者の宮本常一関連本が充実しているのだ。

以前、目当ての本をお店で見かけた気がしていたので行くことにした。だけど現場の棚に到着してみると、ない。はてどうしようと思い、仕方なく他の本を手に取って開くと、むむ、なんだか面白そうな本。予定になかったこちらを買おうか悩み始めた。ここはレジ横の一番目立つ棚。

そうこうしていると、1人お客さんが入ってきた。どうやら予約している本を受け取りにきたようだ。僕よりは年上に見える方だ。レジで本屋のご主人とやりとりを始める前に、急に僕に話しかけてきた。びくっ。

「あの・・・公民館を買われた方ですよ・・・ね?」

えっ、立ち読み中の背後から。どうしてわかったんだろう。

「あっ、はいそうです」

と答える。問答が続く。

「公民館の屋根裏を調べました?」

「やね・・・?」

「そう、屋根」

「そういえば、屋根の上には調査で上がったところでした。改修を考えていて」

急になんだろう。

「そうですか。いや、ですね。『棟札』があるんじゃないかな、って思いまして」

むなふだ。

「棟札があるようだったら、見といちゃったらいいと思いますよ。大工さん、どなたが作ったのかなって。古くていいですよね、ああいう建物。昔は他の場所でもよくあったみたいですよね」

建物の来歴を記した「棟札」。だいたいは、建物の上部の見えないところにあるという。そういえば郷土史でも、お寺などの由緒について「棟札には○○と書いてある」と写真付きで解説されていることがよくある。

そして実体験でもこんなことがあった。尊敬する住職さんが、境内の古いお堂の改修について方向性を悩んでいた時があった。そしてある日建物を調べていたら棟札が見つかったのだけど、書いてあったのがまさに、調べていたその日と同じ日付。大工の棟梁の名前も書いてあって、そこに何かを感じた。すぐに来歴が分かっていき、ついには理想の形に完成してしまった。現実が変わるのを僕も目の当たりにしていたので、「棟札を気にする」ことは全くおかしな話ではないのだった。

「もしかして、あなたは大工さんでいらっしゃいますか?」

と僕から尋ねると、「いや私は」といいながらレジの前で手を横に振っていた。興味があるだけなんだそう。ささっと会話と会計を済ますと、「それでは」といって颯爽と店をあとにされた。

立ち読みの本を手にしながら、少し呆然。どういうことだったんだろう。

***

夢のような1週間があった。

僕が住んでいる地域の公民館、そこを壊したくない一心で動いて6年。「買い取る」形が定まってからはあっという間で、売却情報が出たのが数カ月前の10月、入札が11月、契約が1月。壊さないで、残ることになった。

その場所で「こけら落とし公演」として、3月に2週にわたり落語会と音楽ライブを開催した。あまりにも濃い日。集中力が頂点に達し、終わって残ったのは燃えカスになった自分でした。

準備にも当日にもたくさんの有志の方が手伝ってくれた。チケットを扱ってくれたり、チラシやポスターの設置を快諾してくださるそれぞれの場所や人、駐車場の前準備から当日の誘導。当日だけのための会場の設営、ご来場の方への細やかな気配り、スタッフへの手作りごはん。お祝いもいただいてしまう。ある場所でいらなくなっていたピアノの寄贈があり、前回書いたそのピアノの修繕の方も寄付してくださったり、信じられないほどの心を寄せていただいて迎える2日間となった。

1週目は立川談笑さん、立川吉笑さんが東京から来島してくださって、ここでは初めての「親子会」となった。

「今度の落語会は談笑さんの息子が来るんでしょ?」

師匠と弟子の会を「親子会」と呼ぶことからくるこんな質問もいくつも寄せられて、期待が日に日に伝わってきていた。

立川吉笑さんはこの日の3ヶ月後には、真打になることが決まっていた。この会にこれまで3回も来ていただいた談笑師匠の一番弟子ということで、何か少しでもお祝いできないかなと前から思案していた。そして、そのうちに、

「あ!」

っとひらめいたことがあった。

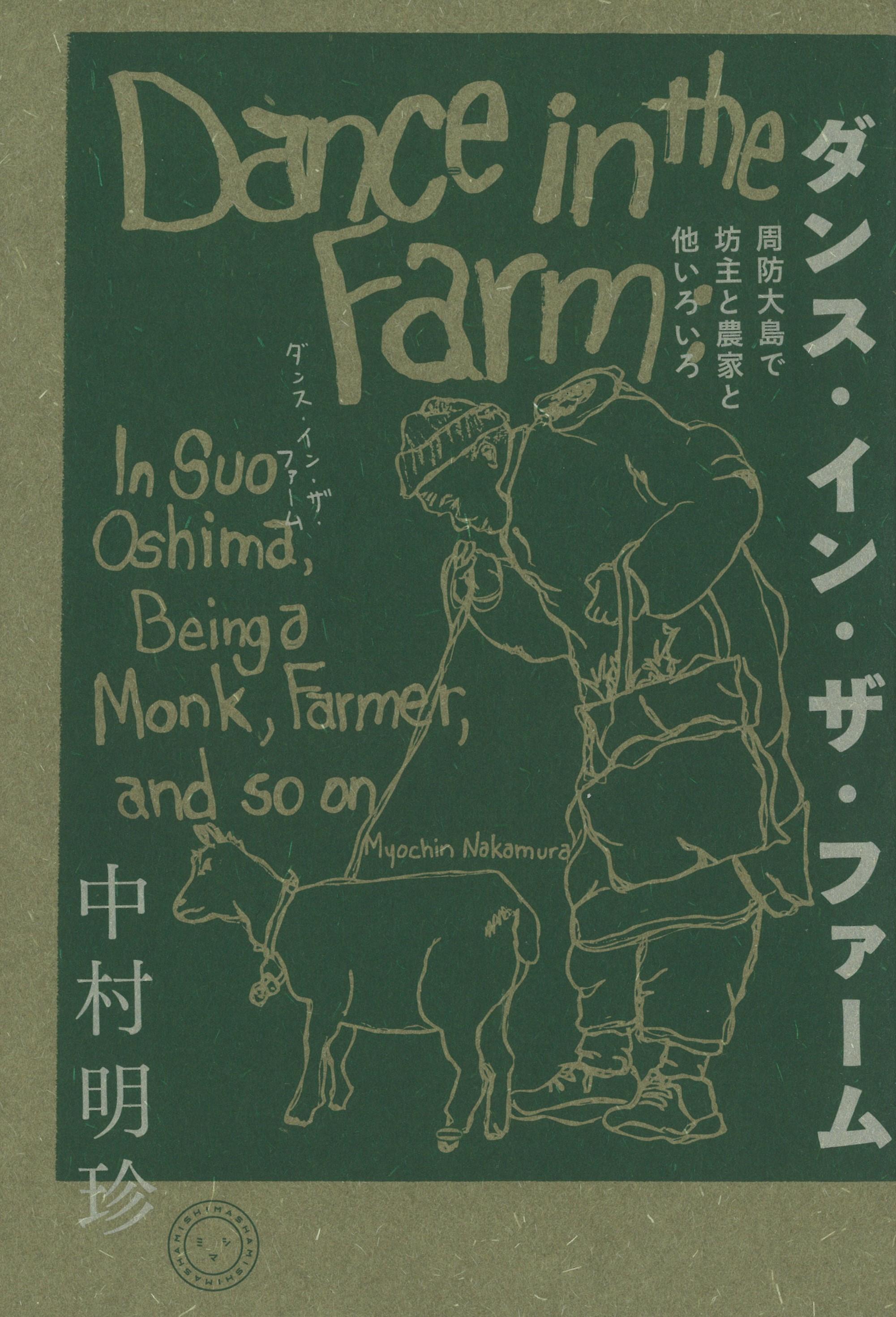

2週目は、アメリカ・テキサス州オースティンからTim Kerr、Jerry Hagins 両名に日本のBoscoさんが加わるUp Around The Sunの来日ツアー、周防大島公演。Tim Kerrさんは僕のこの連載をまとめた本、『ダンス・イン・ザ・ファーム』の表紙画を描いてくれた人で、尊敬するミュージシャン/アーティストである。

この日の共演には、このツアーをセッティングしてくれている2人組ユニット「Vanishing Men」。そしてスペシャルゲストとして二階堂和美さんにも出演いただいた。二階堂さんは、ここ周防大島町和佐で行った主催ライブの1回目に出ていただいた方だ。念願の再登場。地域には待ちに待っている人がいた。

企画の準備をしている僕たち夫婦のなかで、きっとこの日はすごいことになるだろうと想像はしていた。さてどんな日になるんだろう。

1週目の立川吉笑さんのお祝いに、何かできないかと思案していたこと。そこで閃いたのは、2週目のTim Kerrさんに、吉笑さんと師匠の談笑さんの絵を描いてもらえたら、ということだった。もし実現したらとても素敵なんじゃないか、と。

といっても、これはただ僕が好きな人同士なだけで、お二組には関係がないから自己満足になっているだけじゃないかとか、喜ばれないのではとか、そもそも断られるのではないかとか、いろいろ考えてしまった。けれど依頼文をじっくり考えて英訳して、時差を考慮して、アメリカにメールをおそるおそる送ってみた。すると、さっそくトライしてみると快諾の返事がきてしまった。

そして、会の前までに本当に素敵な絵が完成していた。テキサスのアトリエから写真が送られてきて大感激。すぐこちらでTシャツを作ってもらい、落語会の日に合わせて用意した。それを当日、お二人に渡すことに。

描いてくれたTimは69歳。僕にとってはTimさんも談笑さん達と同じように師匠と呼びたい存在なのだった。

落語界の日、音楽ライブの日ともに、実際に蓋を開けてみればその想像を遥かにしのぐ一瞬一瞬の連続となった。近隣からも、遠方からも、老若男女がお越しになって、笑ったり泣いたりしている。わが家の息子も、吉笑さんの落語を聴いていて「このはなし、知ってる」と小声でささやいてきた。二階堂さんのライブで嗚咽したという人の声もあとで聞いた。

吉笑さんが創作した唯一無二の擬古典落語で大笑いしているお客さん。そして待ちに待った師匠の談笑さんは2席目に入るや会場の聴衆に向かって突然アンケートを繰りだす。「バカバカしい楽しい笑い」か「つまらない人情噺」かどちらが聞きたいですか? 会場の手が両方にあがり、僅差で「人情噺」が選ばれすぐさま長編の人情噺になだれ込む。談笑さんならではの演出を会場全体で息をのむようにして味わい、万雷の拍手が起こった。

最後には、Timの絵が描かれたTシャツを皆さんの前で贈ることができた。

遠くから急きょ遊びにきてくれたバンド「おとぼけビ~バ~」のギターのよよよしえさんは、談笑さんに「弟子入りしたい!」と何度も話していて笑ってしまった。

場面は進んで、今度は翌週の音楽の現場。深く美しい音像で会場を包んだVanishing Menは重たいハードコアをベースにしているはずで、それを楽しんでくれた高齢の方々の光景が忘れられない。

「なんで彼女がヘッドライナーじゃないの? 素晴らしい」

とTim夫妻にいわしめた二階堂和美さんとピアノの黒瀬みどりさんのパフォーマンス。会場全体を使って、歌がこだました。

Tim、Jerry、Boscoの三名の出番は、お互いが向かい合う形で文字通り塊。楽器のみの演奏に感情が乗って伝わってくる。優しいイメージのオールドタイムミュージックだけど、特別な疾走感が目の前にあった。Boscoさんによれば、アメリカのルーツミュージックとアイリッシュの混合がこのグループの特別さなのだそう。

加えて、その日のお客さんの様子を想像して、手探りしながら何日も前からFoodを準備してくれたパラランさん。打ち上げのごはんと、誕生日ケーキならぬどら焼きタワーを作ってくれた座間さん。1週目、2週目と会場を全く違う装いに変身させてくれた弘中さん。あちこちをケアしてくれる、慣れたボランティアスタッフの皆さんに加えて、今回は初めての20代の方も多かったのが印象的で、うれしかった。

Tim Kerrさんが曲の合間のMCで、会場の皆さんに向かってこんな一言を伝えていた。

「このコミュニティを、サポートしてください」

あっ! これはパンク雑誌のインタビューでよく見ていたメッセージだ。この場所で、この幅広いオーディエンスに向かって、生で聞けるなんて。音楽を通して、こんなことが伝えられるなんて。

燃え尽きたあとにあらためて振り返って思った。こういう現場が、僕は好きなのだと。

***

とても書ききれないくらい、濃い場面の連続の日々。それから半月ほど経って、例年より遅い桜があたりを彩っている頃。

僕のスマホに留守電が入っていた。前から友人の消防士さんだった。折り返すと、

「お久しぶりです、チンさん。チンさんにとっては、あまりよくない知らせかもしれません」

という前置きからスタート。どきっ!

建物に対し、消防法の調査に入らなければならなくなった、ということだった。

後日、加えて「建築基準法の関係で、県庁職員も同席することになりました」と連絡もあった。

古い建物であるがゆえに、前々から一応念頭にはあったことだった。でも、こんなに早くに。どうしてこうなったのかと聞くと、

「チラシや新聞で見て」

ということだった。僕が一生懸命告知をがんばっていたからだ! それが、こんな形に波及するなんて。

あっという間に調査の日程が決まり、迎えた当日には真新しいどでかい消防車と、7、8名の消防士さんと役場の職員さんが玄関の前に。

あ、あ、あっ。

圧倒。心の準備を追い越して次の幕が開いてしまった。

-thumb-800xauto-15803.jpg)