第39回

小屋と法律と私

2025.05.12更新

消防署と県庁の職員さんたちがついに来られた。想像していたより多い総勢7、8名でちょっと圧倒された。購入したばかりの建物、かつての旧公民館の調査がさっそく入ったのだ。

必要な情報の一つが「面積」のようで、建物の構造を見つつ面積の測量が始まる。職員の方たちが手分けしながら、並行して双方から聞き取り調査もスタート。何もかも初めてのことだ。

消防法、建築基準法いずれも「なんの用途の建物なのか」を問うている、ということが事前の準備から初めてわかった。この建物はついこの前まで「地域の公民館」。一体このあとどうなるのか。インタビューが始まる。

「ここに『青年会館』と書いてありますけど」

さっそく建築基準法の担当の方からの指摘。その方がプリントアウトした紙の文章を指差した先にはマーカーが引いてあって、たしかにそう書いてあった。というかこの文章、みたことあるな。

僕がホームページに書いた、この会場に来るお客さんに向けて書いた文章だった。

ここまでチェックしてくれているんだ。と、うれしい気持ちになるのと、ここまで読むなんて、という驚きで心は瞬時にぐちゃぐちゃになった。

「青年会館である」となると、ニュアンスとしては「集会場」にあたり、そうなると大幅な改修指導が入りそうな気配が漂ってきた。おーおーおー。

僕が「青年会館」と書いたのは、地域の手書きの聞き書き資料、「和佐 今は昔ものがたり」にこう記されていたからだ。

昭和二十四年六月に島内屈指の大青年会館を建設した時のことである。

こういったくだりが何回か出てくる、手書きの冊子。地域の誇らしい気持ちが、住民自らの手で建設したという事実と相まって、グッと伝わってくる。だから僕はそれを分かち合いたくてホームページにこのくだりを記したのだった。そこが、まさか法律に関わってくるなんて。思いもよらなかった。

そこで「そう書いてあったからなんです」と、とくに深い理由はないことをお伝えした。法律インタビューは続く。

「この建物はいつ頃作られたんですか?」

これも厄介な質問だった。じつは上記の聞き書き冊子には昭和24年と書いてあるのに、周防大島町の入札時の情報には昭和23年建造と記されていた。これもその根拠を役場に聞いてみたものの、結局よくわからなかった。なので、

「かくかくしかじかの理由で、なぜか昭和23年説と昭和24年説の二つがあるんです」

と県の方に伝えた。この質問のやりとりはなぜかしばらく続いた。

そして聞き取りはさらに続き、この建物について今後、

「何をしていくつもりですか?」

と。つまり、用途についての質問があった。これも僕にとっては答えにくいことで、要するに「今考え中である」という状況だった。なので正直にその旨と「今まで通り公民館の延長線上の使い方しか考えていない」ということをお伝えした。

さらに今度は消防署職員の方からこんな質問をいただいた。

「中村さんの今のご職業は?」

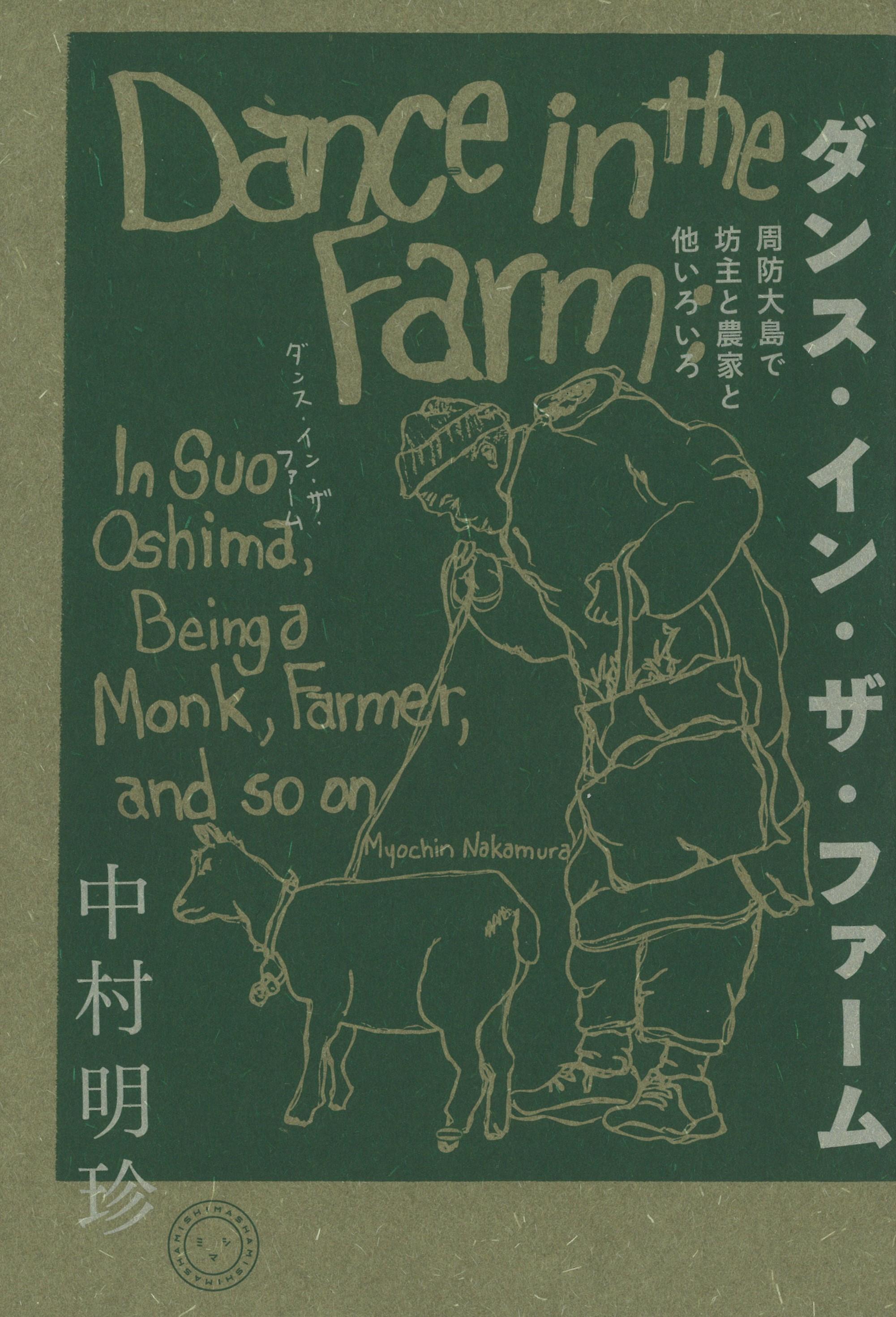

出た。こちらもいつも苦手とする質問だった。農家であり僧侶でありだけどそれで収入がまかなえているではないしむしろそれは生き方としてだから収入はどれだろうバイトかな? 米の配達とか文章とかラジオなんだかんだなんだなんだなんだ。

「僧侶でよろしいですか?」

ハイ。それでいきましょう。

「同じ質問になってしまうかもしれないのですが、この建物はどういった用途で・・・」

落語会のチラシや、新聞記事でこのたびのイベントを知ることになったそう。僕が告知をがんばったからだ。こけら落としとして、翌週には音楽ライブを行ったので、そのチラシもお持ちだった。聞き取りの調書に記入する欄があってどういったイベントを行ったのかを書くことになり、「長いのですが」と断ったうえで、

「Up Around The Sun plus Bosco Japan Tour 2025を行いました」

とお伝えしたら、

「・・・音楽ライブ、としときましょうか」

となった。落語会、音楽ライブという情報だけで察すると、この建物の用途は「演芸場」「劇場」「ライブハウス」という区分になってしまうようだ。そうなると、頭がはじけそうなくらい追加のことが必要になってしまう。これを行わないと罰金または懲役、と法律の文章にはあった。「懲役」を想像するくらいまでいってしまい、あとで息子にそれを話したらとても心配そうな顔をしていた。

実際には、仮にこの建物が「演芸場」になりたかったとしても、なるにには高すぎるハードルに囲まれているのが現状だった。充分な駐車場がないこと、毎回周知・集客・準備にかけるパワーのふり絞り、年がら年中やりたくてもできないのだった。ここは全国でもトップレベルの過疎地だ。

だからこそ、少しでもいい機会が、場が、生まれるきっかけになる建物を残したい、と。そういうことでしかなかった。正直にそのことをお伝えした。

消防の方、建築の方もこの状況を理解してくださった様子だった。けれども法律上、用途については何かしらの区分をされないといけないらしい。

僕も、建物も、「あなたは何者なのか」と聞かれているのだと思った。はっきりしない生き方の例その一その二、私たちブラザー。公民館と私。僕も名前が変わり、建物も名前が変わって今の名前は和佐星舎。生まれ変わって星になり、法律がやってきた。

こんなことを考えながら、生き方、行き方をはっきりさせたい世の事情の向こう側を想像した。

最後に建築の方からいったんの結論をうかがった。それは、

「建造が昭和23年か24年ということで、法律の施行前の建物なので、従来通りの使い方であれば何も指導できることはございません」

とのこと。なんと。だから建てられた年を何回も聞いていたのですか。建築基準法は昭和25年から有効になっている法律だったのだ。その前に建てられた、青年会館ニキ。

そして、そんな話をしている間に、消防署のひとりの方が話しかけてこられた。

「申し訳ございません、外の測量を行っていたら、水道管を誤って破損してしまって・・・」

どうしましょう、ということだった。なにが起こっていたのか。手分けして測量している最中に、屋外に敷いてあった水道管を踏んで折れてしまい、水が噴き出したようだ。すでに水道の元栓は止めてあります、と。草木の影になっていたのだった。

この建物自体古いし、僕もどこになにがあるかわかっていないので、かえって申し訳ない気持ちになった。でも、修復工事がどれぐらいかかるのかも想像してどきっとした。先日も漏水が発覚し、修理をしてもらったばかりだったのだ。

僕が逆の立場だったらどうしようと思った。弁償は個人的に、みたいなお話になりそれはちょっと申し訳ないですといろいろ話をしていたら、上司らしき方が指を差した。指差した先は、僕がこけら落としの際に公民館に設置した「賽銭箱」だった。

「ここに、という形でいかがでしょうか」

思ってもみない指さし確認だった。今日来てくださった方々が、この建物の来歴を理解してくれたとふと感じた瞬間だった。

その場ですぐ水道工事をお願いしたのは、少し前にこの場所にピアノ搬入を手伝ってくれた専門業者の方。小学校の「おやじの会」でのつながり、地域のスポーツ少年団でのつながりの友人だ。そうして、格安であっという間に直してくれた。

この文章自体、また法律の情報になってしまうのだろうか。だとしたら僕にとってはリスクがあるけれど、それでも残したい人の心の動きがあったと感じている。

-thumb-800xauto-15803.jpg)