第23回

やってみなけりゃわからない

2023.12.05更新

田の貸主である、お寺の奥さまが見るに見かねて稲刈りを手伝ってくれている。そしてすぐ近くに住む元大工のおっちゃんも。3人で手刈りで行っているときに、脇の道を散歩する夫婦に声をかけられた。

「ほお、手刈りですか。こりゃ大変ですねえ」

あ、ああ、申し訳なさすぎる。僕以外のお二人に手刈りさせてしまっているのは僕なのです。前回も書いたように、大変な量の草を生やしてしまったからで、こうなるともはや機械を使うよりも都合がいいだろうと判断したからだった。たった一日で終わる仕事が、何日もかかってしまっている現状である。

散歩の方たちから声をかけられた瞬間、こんな想像をしてしまった。僕はなにかのスポーツでダメな試合をしているチームのキャプテンで、貸主と近所の方が成り行きでチームのメンバーにさせられている、という様子だ。

「おお、今どき"なだら"ですか。これも珍しい。懐かしいですねえ」

「なだら」とは稲を干す工程のことで、他には「はざかけ」とか「はぜかけ」とか「はさがけ」と、島ではよくいわれている。「なだら」という言い方は、今の田んぼで初めて聞いたのだった。

「そうなんですよ」

と奥さまが応えてくれる。

それまで稲を育てていた田の持ち主である前住職。この方はすでに遷化されてしまっているのだけれど、お坊さんだからかなるべく生き物を殺さないような昔ながらの方法を選んで行ってきたと聞いていた。そこで、僕もそれに準じて行っている。お寺にはなだらの道具もふんだんに置いてあって、とても助かっている。これまでの田では、一から竹を切ってきて大変だったので。

かつて、この田んぼに手伝いにこられていた稲作の専業農家の方が、

「田靴なんか久しぶりに履いたよ」

といっていたそうだ。奥さんがこのエピソードを話しながら、

「だからその方は、スニーカーで来られるんですよ」

と笑っていた。代掻きも田植えも今は機械に乗りながら行えるので、泥の中に入らずに済む。現在の米作りはそちらのほうが一般的だろう。でも、ここは島であり、もう田んぼがない地域なので、きっとレアなケースだ。今年、僕も奥さまもドロまみれで草取りをしたので、思わず僕も笑ってしまった。

その田を持つお寺は現在、他の寺院の住職さんが兼務で担当されている。奥さまと、お寺の世界のこと、後継者のことなどを雑談しながら作業していく。たまたま僕は僧侶で、田んぼに興味を示す男であった。

***

前回のコラムを書くにあたり山形の米農家の佐藤優人さんにいろいろ教えていただいて、その丁寧な解説を読みながら思った。「農業の継承」「農地の引き継ぎ」、これは一筋縄ではいかない分野なのだと。ちょっと触れてみたら、歴史の太くて長い川にぶち当たってしまった。あるいは深い深い沼か。

佐藤さん、こう解説してくれた。

「面積規定はなくなった場合も、『常時従事』『地域との調和』を求められるなど、実質的なハードルはまだ高いのかなと。例えば、東京にいながら、週1で埼玉や群馬の農地で米作りをする、などは農業委員会的には認められないと思います。それを後押しするのが『法人に就職する形での就農』で、農村回帰する色んな人の思いを、巻き取る一部の機能になっているのかな、という印象です」

農地法で、最低限担う必要があるとされた農地の面積〈下限面積〉が、時代の流れとともに廃止になったのが今年2023年の春。けれども実質的には依然としてハードルがあり、そのなかで農業法人が受け皿となっているところがある、と。さらに、

「都会にいる方が『米農家になってみたい!』と思い立った時、単独で米農家になることは凄くハードルが高く、難しい。面積規定もあるし、機械も借りたり買ったりするつてがない。

一方農家サイドとしては、これまでの血縁地縁だけでは回していけないほど離農者がここ数年で急増して、目に見えて耕作放棄地も増えてきます」

農地を次の世代に引き継ぎたい農家や地主は、できれば農地のまま貸し出したい。耕作放棄してしまうと「地目」が変わり、固定資産税などもはね上がってしまう。そういう事情が絡みあっての、田畑の継承。

僕のように、血縁ではない継承、「貸主→耕作人(他人)」という関係が一般的にある一方で、「貸主→耕作人(他人)→貸主の子孫へ」という形の、「中継ぎ」の面もある。

これは、田畑だけでなく空き家や、地域全体にもいえるように思えてきた。僕自身も、元々そういう気持ちがあったけれども、より一層「中継ぎ」の感覚が芽生えていることに気づいた。

というのも、じつはつい最近「住職になりませんか」という話が舞い込んできたからだ。

少し遠くの、この田んぼとお寺とは別の場所にある。現在は先輩の和尚さんが、自分のお寺とで掛け持ちで住職を務めているのだけれど、やはりお寺には専属の「担い手」たる住職がいたほうがいいとのこと。

そういえば、こちらに来てからというもの、僕はよく初対面の方に、

「どこの住職さんですか?」

と聞かれる。そのたびに、

「いや、寺は持っていないので住職ではなくて僧侶ではあるんですけど......モゴモゴモゴ」

フリーですとか答えていた。一般的には僧侶=住職と思われるみたいで、たしかに僕も僧侶になる前は漠然とそう捉えていた。

僧侶ではあるけど住職ではない、という状態について僕は特に気にしていなかったけれども、「どこかの住職である」となると、信用のようなものが生じるらしかった。

その提案をいただいたお寺は明治の初めに建てられたので、歴史はそう古くはない。尼僧さんが建てた、いわゆる「拝み屋」という当時流行していた形態のお堂で、建立ののち2代にわたって女性の僧侶が守ってきた。その後、先輩のお寺が兼務で守ってきたことになる。

檀家はおらず、現在は地域の信者さんがお参りされている、という場所のようだ。地域でお寺を守っている代表のお宅にご挨拶に行ったら、その息子さんもちょうど帰省されていたところで、僕よりも若い方で、次の世代が育っていることに感じ入った。

ちなみに、僕の亡き祖母もまったく同じ形態のお堂を守ってきた人である。初代の尼僧さんが建立して、そのあとを引き継いだ。引き継いだといっても祖母の場合は間に誰も入っておらず、「夢枕に立った」という不思議な継承方法だったけれども。

とにかく、明治から昭和にかけてそういったお堂は各地に作られていった。この背景にはきっと、人口が増えていく裏側でどうにもならない病気や災害、災難などがあり、それらをなんとかしたいという切実な願いがあったのだろう。

祖母のところでも、今お話が来ているお堂でも、「神さま」「仏さま」は混然一体になっていて、拝まれているのが特徴だ。神社と寺が制度的に分けられてからも、今なお残ってきている。残るだけの理由があったのだと思う。

神社とお寺といえば、御供えだ。とくに神社で切っても切れない存在が「米」であり「酒」。脱穀したあと、要らなくなるはずの「稲わら」は地域の人の手で「しめ縄」に変身。お正月には今もあちこちで各家庭の玄関を飾る。

もちろんそうではない習慣や信仰もあるので、ひとまとめにはできないけれども。

日本の人口が減少に転じたのは2008年だということを平川克美さんの本を読んだ時に初めて知った。もうそれからしばらく経っている。

僕がいただいている住職話。お寺の田んぼの話。寺という場、田畑という場。

住職や農業者といった、担い手としての営みと、よりどころを求める心、お米をはじめとした日々の糧。

僕はどれもやってみるまでイメージが全く無かったけれど、やり始めてみたら、営みと営みのつながりが見えてきた。様々なものが地域で絡み合って、支え合っているのだった。

心のよりどころも、日々の糧も、たとえ人口が減ったとしても、人が生きている以上はきっと変わらず求められる。人数が多いか少ないかには基本的には関係がない。まずはそこから出発して考えたいと思った。

でも、たしかに稲刈りを手でやってみて思ったけど、人が多いと、起こることが早い。1人と2人、3人では全然違う。

住職の案件は、「僕がいなくなった場合はどうなるか」がとても気になると妻がいっていた。そうだ、僕は中継ぎなのだから、それも考えなくては。

寺も、田畑も、地域で住むことも、家族だけにとどまらず、どうやって引き継いでいけるかが肝心。それが、僕自身が生かされる道に見えてきた。それが誰かの役に立ったらなおうれしい。

***

田んぼに戻って、手刈りで黙々とやってくれる近所のおじさんに声をかけた。あまりに申し訳なく、ありがたいので、感謝のしるしにお米を持っていったら娘さんとともに猛然と辞退された。

「もろうてしまもうたら、ボランティアでやっちょる意味が無うなるけえ」

とおじさん。

「お父さんね、やり甲斐ができて生き生きしちょるんよ。若い人にはわずらわしいかもしれんけど、ごめんね」

と娘さん。そんなことって。

しばらくやりとりがあって、ついに僕はお米を引き下げてしまった。はて、どうしたものか。

「そうだ、お米をお寺の仏さまにお供えしたらいいのか」

そうしたら、そのうちお下がりになって、あるいはおじさんの手元にもたどり着くかもしれない。

手伝いという名の遊びに、子どもたちも来た。干してある米の束を見ながら、

「このお米、何杯くらいあるんだろうね」

「一兆ぐらいじゃない?」

と会話していた。あ~疲れた~といいながら手伝ってくれて、実際助かった。

そしてついに、おじさんが最後の一束を刈り終わった。

「はああ、終わった。機械のありがたみがわかるのお」

「わしが8人おらんと終わらんと思ったよ」

といっていた。

「途中で『はあ、やめた』っちゅうてやめんでよかったよ」

「来年は草取りから手伝うちゃるけえ」

心からの気持ちが伝わってきた。おじさん、来年は人数か機械か、ちゃんと確保しますね。僕も腕がパンパンだ。

とはいえまだ終わらない。乾燥したら、脱穀が待っている。

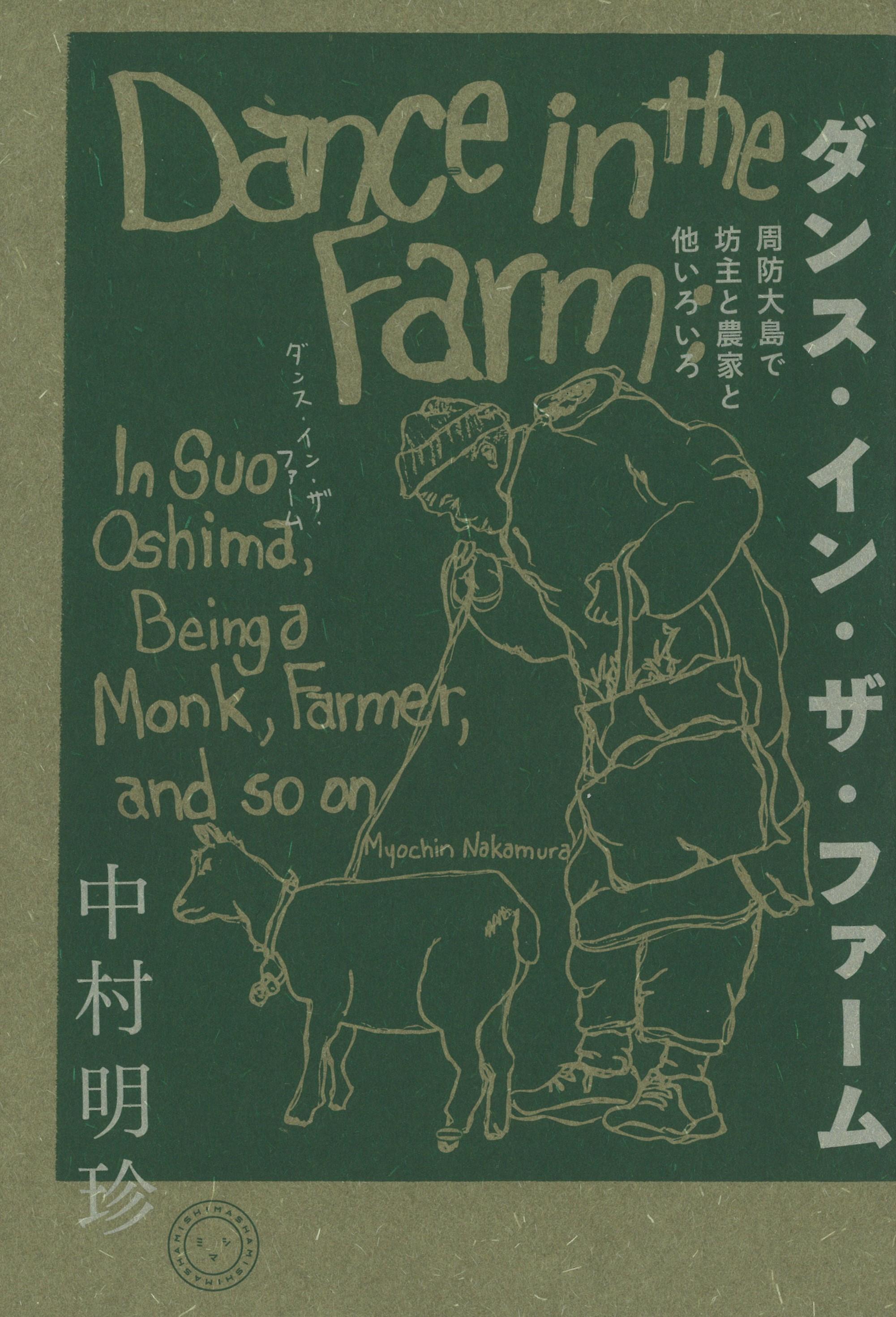

-thumb-800xauto-15803.jpg)