第42回

島が沈む時期に

2025.09.03更新

夏だっ! 周防大島育ちの義母に「盆と正月は島が沈む」と教わって久しい。

今年の8月はあちこちからたくさん知人が来島してくれた。うれしい。わが家の小学4年生の息子は、毎日のように大人や友だちと海に行って、これまでできなかったこと、たとえばシュノーケリングやSUPをしたり、水上バイクに乗らせてもらったり、かなり堪能していた。遊びに来てくれる家族の子どもたちのおかげでどんどん成長していく様子がみてとれた。

高校2年生になった娘は、夏休みといいながら休みではないというか、部活動と宿題で毎日忙しそうだ。島の外にある高校へ、バスと電車を使って片道1時間半くらいで通う。朝、だいたいは僕が車で15分のバス停まで送っていくが、時たま島の外まで送ることもある。その場合は4、50分くらいで現地に着けるから、本人にとっては移動の負担が軽くなるのだった。それが毎日となると、親としてはなかなかしんどい事態ではある。あるときは部活動のために送っていって、目的地で雨が降っていてそのまま「即中止」でがっくり。とんぼ返りということも何度かあった。

僕自身は埼玉の、自転車で10分の高校に通っていたので、正直今の娘の心境が想像しきれない。親の都合で島に住んでいるわけでもあり、「こんなことならアクセスのいい場所に住みたかった」といわれると、しんどい車移動も何とか応えたい気持ちになってしまう。実際にいわれたことはないけれど。最近「島暮らしのデメリットも聞きたい」というリクエストがあったので、暮らしの事情を記してみた。

さて、そんな忙しい高校生にも、やっと海に入れる機会が来た。同じく高校生の幼馴染家族が毎年のように来島してくれて、僕たちの夏の風物詩となっている。今年の夏も島に来て、泳ぐ予定が決まった。

その前日の晩。みんなでご飯を一緒に食べていると、その幼馴染の高校生が「最近ドラムを始めた」と告げた。おおお。加えて「こっちの同級生の友だちは、今度銀杏BOYZを演奏するっていってる」と教えてくれた。まさか。僕がかつていたバンドは今も活動中だけど、現役高校生にまで伝わっているなんてびっくりした。しかも演奏するのは20年前の曲だ。驚いているとさらに、

「友だちが喜ぶから、ギターを弾いてほしい」

と頼まれた。えーっ。普段は気が進まないのだけれど、幼馴染の高校生にいわれたらしょうがない。ちょっとうれしい気持ちもある。「あとでやってみようか」と応答した。

次の日の朝、その子とお母さんがいる前で、リクエストされた曲を弾いてみた。弾くぞ・・・あれ。なんかうまくいかないな。頭で想像する指の動きと、実際に動く指が全然違う。弾けないじゃないおれ。あれれ。

「お、おおぅ」

なんか微妙な空気になってしまった。10年以上ぶりに弾いたからね。いや、恥ずかしい。恥ずかしすぎる。ボロ雑巾みたいな気持ちだ。

微妙な空気を払拭するべく、子どもたちは海へ泳ぎにいくことになった。その海のそばには近年できたジェラート屋さんがある。地元の人、帰省客、観光客、いろいろな人に喜ばれているお店。そこにはうちの小学生の子と同じ学校に通う子たちがいて、しょっちゅう遊んでいる。今は夏休みだから、よく知る島の高校生の子もお店に出入りしている。

僕がお店に行くと、たまたまその女子高生と鉢合わせた。すると、

「びっくりした~。ジェラートが入ってきたのかと思った」

といわれた。ど、どういうこと? とうろたえていると、

「『チョコ』か『京ほうじ茶』味のジェラートよ」

と付け加えてきた。なんだそれは。ただの見た目でしょ、と思った。でもこうして話せるのが単純にうれしい。この子は近年「明珍!」と呼び捨てで勢いよく話しかけてくれる子だ。

一転して夜。再び来島中の幼馴染家族と食事をともにし、流れでもう一度ギターを弾いてみることになった。すごく変な気持ちだ。

だけど今度はなぜかうまいこといって、だんだん楽しい感じになってきた。

「さすがプロ、朝は素人みたいだったけど」

とありがたいフィードバックもいただき、僕も興に乗って没頭してきた。もちろん当時のようにはいかないまでも、少しだけ感覚が蘇ってきた。そして、日々の練習というか、毎日のお稽古の重みを存分に味わった。さらにこの間、もう一つ思ったことがあった。

***

この夏、僕が泳げた回数は、子どもたちには遠く及ばず、こんなに海の近くに住んでいるのにもったいないと感じていた。相変わらずさまざまな仕事や出来事があって、海は8月上旬に泳いだっきり。

今年もお盆には盆踊りの練習、準備、本番、片付けがあり、本番の日には例年以上にこの集落に人が集まっていた。周防大島でも盆踊りを行う地域と、やめていく地域があるようで、意外にも、島の奥の方にまだまだ残っているイメージがある。

この集落では、盆踊りの行事が不思議と今なお活気を維持できているようだ。100人弱になった住民メンバーのうち、2年前にこの集落に移住してきた夫婦や家を買った人がいることに加えて、昨年移り住んだ友人、そして今年移り住んだ夫婦と、同世代の人たちが少し増えた。僕が移り住んで10年あまり、地域が少しずつ変化している。そして加えて、この集落に住んでいるわけではないけれど、島に住む20代の友人たちも増えてきていて、最近はよくご飯を食べたり遊んだりしている。これまでと違ったことが起こりつつある気がして、年月を思う。

これまでと違ったことといえば、この原稿を書いている合間に「防火管理者講習」というものを受講している。これは今回のケースでいえば、旧公民館が地域の「共有」から、僕という人間による「私有」になったタイミングで消防署から受講を指導されたから。これは、法律で定められているのだった。

講習の日程がかなり限られているのもあり、また僕は僕で、農作業やさまざまな業務のなかで日程を合わせられないでいた。講習の日程、稲のスケジュール、天気の動き、このもどかしさ。

この施設を使っていくにあたって受講しないわけにはいかず、消防署の方からも優しい口調で催促の電話がきたりしていた。そのうちに、何度か目の電話で、

「オンラインの枠があります」

と案内をいただいた。全国で100名の枠なので予約がすぐ埋まってしまうということで、すぐに申し込み。数コマの受講を始めて、それをパソコンで見ている。自分の顔がいわゆるワイプの形で写され、居眠りしないように認証システムが作動している。そんな時代か。

どうして火事が起きるのか。「燃える」とはどういうことか。

講習の内容は知らなかったことだったので勉強になるなと思いながら、1コマずつ進んでいく。合間に消防署の方から「受講していますか?」と確認の連絡が来て、「受講していますよ」と応答すると、

「ところで、『ちゃぶ台』は手に入りますか?」

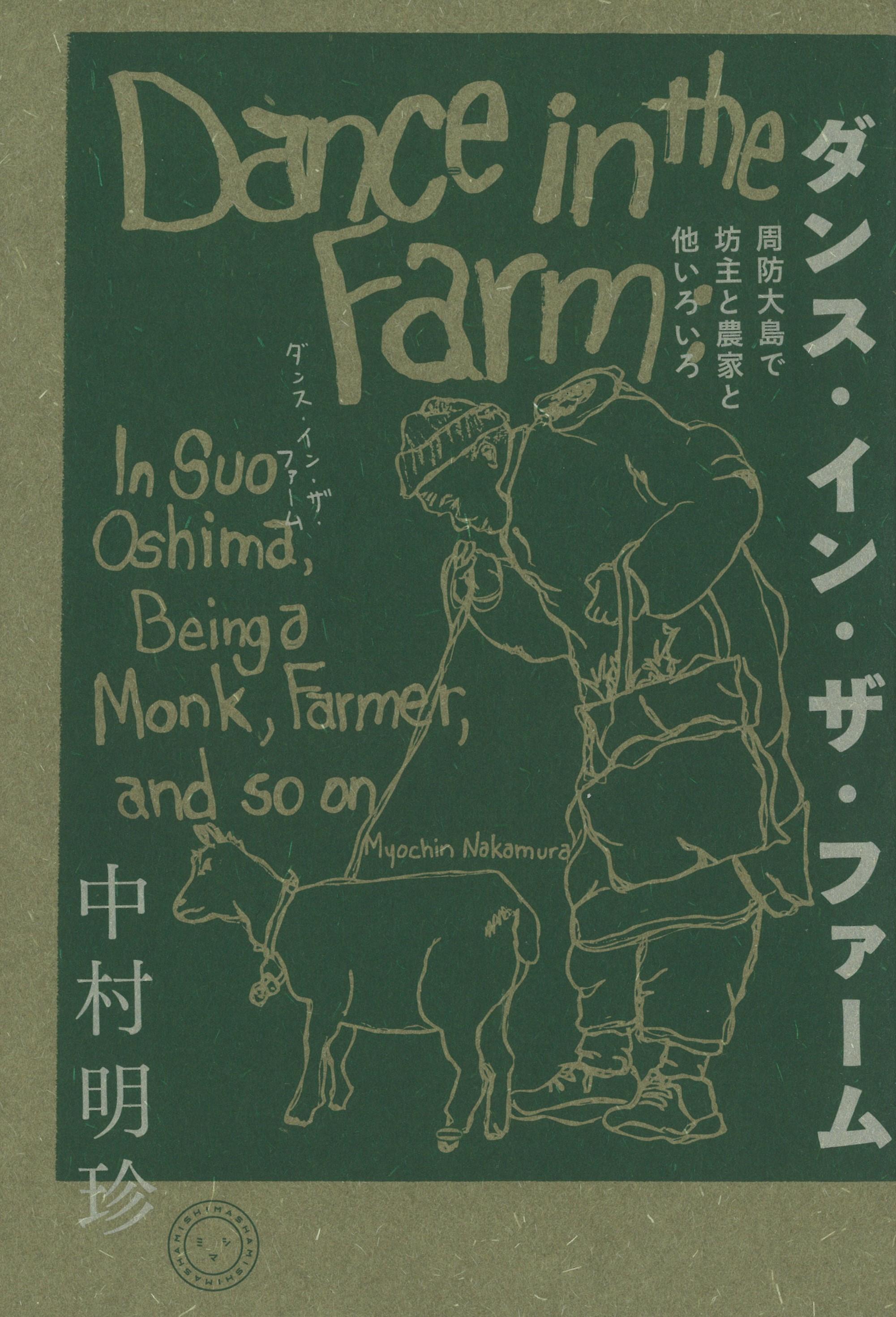

と突然尋ねられた。そう、このミシマ社から出ている雑誌を手にしたいという。じつはこの方は、旧公民館/現・和佐星舎の消防署調査の際に、僕の本『ダンス・イン・ザ・ファーム』を買ってくれて、活動を気にかけてくださっているのだった。公の指導と私的な応援のギャップ。うれしいのと驚いたのと。

催促といえば、住んでいる地域の自治会役員の方たちからもあった。

「議事録、どうなった?」

僕は今年再び役員に任命され、書記という役職になっていた。書記の係なんて、たぶん高校生のとき以来だ。前任の方からは「文書に残すことは重いから、細かく書かんでいいから結果だけを」と伝えられた。

ところが、前回記したように今年の自治会総会が紛糾したので、内容がややこしいことになっている。録音を聴きながら文字起こしをするのだけど、なかなか作業が進まない。住民の感情のやりとりが音声データに刻まれている感じがして、ちょっと胸が苦しくなってきた。不必要なことは文字として記録しない、というミッションもある。何を残して、何を捨てればいいんだ。心の中がざわめく。

数週間前には、防火とは別の講習を受けていた。そちらは保健所による「食品衛生責任者養成講習会」。飲食店営業の許可の一環で、やはり旧公民館の運営上、必ず受けないといけないものとなっていた。どうして食中毒が起こるのか。どんなことが起こりえるのか。食べ物を提供するにあたって学ぶべきことがたくさんだ。

そうして今、どちらの資格も取得して「防火管理者」であり「食品衛生責任者」であるという状態になった。そして今は書記であり、旧公民館長であり、新公民館長である。僕は、それになりたかったのだろうか。

***

じつは、この「ダンス・イン・ザ・ファーム」に「ファーム」が出てこないのが自分でも今なお「なんでだ」と思う。この疑問が心にずっとあるなかで、ふと思ったのが先ほど記した「ギターを弾いているとき」のことだった。

ギターを弾いて一心不乱になっているとき――「音楽のなかに住んでいる」ような感じのとき、人間関係のことは忘れられているのだった。それが10代のころから手ごたえとしてある。

「あれ? もしかしてこれも同じ?」

自分の寺で、行に没頭しているときも同じ感覚なことにも気づいた。

そして今年、かねてやりたいと思っていたシュノーケリングに挑戦して、初めて見る魚や、初めて見る海の出来事に出会っているときも同じだと感じた。全然得意ではないけれど。

そして、ファーム、農に携わっている間----たとえば実を採っているとき、草刈りしているとき、水の流れと苗と段取りを考えているときなども、同じなことに気づいた。

これは13年前、バンドを辞めたいと意を決して、山に籠ったときにも感じたことだった。人間社会と並行して、それとはまた別の時間が流れていること。その中にいるときの安らぎ。

ファームは人間社会とは別の営みと思っていたのに、ファームを実際にやり始めてみてわかったのは、「人間社会と全く関わりなく取り組むことができない」ということだった。隣の畑の方との関わり、家の周りの方との関係。育てたものの行く先。

ファームと人間社会、地域社会は切っても切れないものだと思い知った。僕は「安らぎ」の時間が好きだから、それを成り立たせる土壌を、観て、感じて、知りたいと思っているのかもしれない。

そんなことを考えていたら、最近「低山登り」をしているという、元バンドメンバーの安孫子真哉くんからメッセージをもらった。どうして山に登るのかについて、

「本当の畏れを体験してみたいから山に向かうのかもしれん」

とのこと。意外なメッセージにグッときた。安らぎと本当の畏れは、関係があるのかもしれない。

-thumb-800xauto-15803.jpg)