第102回

この本の作者は誰か?――『出版という仕事』執筆考

2025.07.08更新

3日前、見本を手にした。『出版という仕事』。著者名には自分の名前が記されている。

ふしぎだ・・・。自分の本ではない感じがする。確かに、一字一句、全て自分で書いた。楽だったわけではない。むしろ、書いている途中は、血のにじむような時間であった。

作家のいしいしんじさんは、「書く」ことは「掻く」ことに似ていると言う(『書こうとしない「かく」教室』)。その影響を受けすぎたのか、執筆する際、猛烈に身体を掻いてしまう。昨年の一年間、先の本を書き下ろすために、それはそれは「かいて」しまった。皮膚科に行けば、「重度のアトピー」と診断を受けた。

執筆が終わった今年の春以降は、「いい感じです」と医師から太鼓判を押されるほどに調子がいい。すっかり「かく」から解放されたわけだ。

『出版という仕事』は、文字通り、血がにじんだ結晶と言える。

にもかかわらず、自分の著作という感じが薄い。

なぜだろう?

そう考えたとき、自分企画ではないことがまっさきに思い浮かぶ。

『計画と無計画のあいだ』以来、他社で刊行いただいた3冊は、書きたいと思って書いた本だ。それに対し、今回は私の意思発ではない。

「出版という仕事」

こんな大きなテーマを自分が書けるとは思いもしなかった。筑摩書房のMさんが「ぜひ、ミシマさんに」と熱心に言ってくださったからこそ、挑戦しようと思えた。

とはいえ、自分の身の丈をはるかに超えている。

中高生に向けて、このテーマを書くには、近代150年近い出版業のことを踏まえないといけない。それでいて、これからの時代に応えるうるものでないといけない。

過去と現在、そして未来。

つまり、私が出版の仕事に携わり出した約四半世紀の経験では、過去を語るには最近すぎるし、現在と未来を述べるにはやや古い。

と、もっともらしく書いているが、あらかじめわかっていたわけではないのだ。

事実、いったん、自分の経験をもとに一冊分書いた。

すると、どうか。

すさまじい違和感・・・。『大海原の泳ぎ方』と題する本を買ったら、幼児用プールの遊び方について書かれていた。それほどに違和感がある。

どうしたものか。

悩んだ。悩みに悩んだ。

そうして、ご推察の通りである。我が身をかきむしったわけだ。

ああ、このままでは我が身がもたない。そこまできたとき、私は執筆を休止した。昨年の終わり頃だったと思う。

そうして年も変わり、ひと月以上経ったある日、私は机のまえでカタカタと文字をうちこみはじめた。それは、掻こうとしない、書く行為そのものであった。

その主体は、私ではない。自分ならざるものが書いている。

そうとしか思えない感覚であった。

いったい、どういう変化が起きたのか?

はっきりはわからないが、なんとなく感じているのは、自分という器に他者が入り込み執筆。わが身体がメディア(媒介)として機能した。こう言えなくもない。

裏を返せば、それまでは、自分が障害となって、あるいは、自分があふれすぎていて、そうした自分ならざる存在が侵入するスキがなかったのだろう。もしかすると、掻いていたのは、あふれでる「自分」だったのかもしれない。

ともあれ、自分ならざるものがカタカタとキーボードを打ちつづける。

本文に多く引用した「Fさんの手記」や、漱石、岩波茂雄、滝田樗陰といった先人たちのエピソード、私が接してきたさまざまな出版人たちの言葉や発想が、掲載の運びとなった。

最終章「未来の森を育む」は、今年の2月の後半にいっきに書き上げた。ふたたび、自分の経験をもとに執筆したわけだ。書店直取引を18年つづけているミシマ社および一冊!取引所での実践の話がなければ、説得力なき未来の理想論になってしまいかねない、そう考えてのことである。

ただ、ふしぎなことに肌が荒れることはなかった。一度、自分ならざるをものが入った自分という器は、いろんな細菌が育った腸内のようなものだったのだろう。免疫力が高まり、自分とほどよく調和をはかりながら、すいすい筆が進んだ。

こうしてめでたく完成を迎えた。

・・・わけではない。

うっかり、きれいにまとめてしまいそうになるが、実際はちがう。筑摩書房の担当Hさんの「おいおい」という声が今に聞こえてきそうだ。

企画を授けてくれたMさんは、昨年の秋ごろ社長になってしまい(驚きだった)、そのまま本年3月まで担当いただいた。ゲラを組むなど制作実務の段階からは、Hさんが引き継いでくださった。そうして、Hさんに多大なるご迷惑をかけることになった。初校、再校、3校、とたびたび大幅な赤字を入れてしまったのだ。赤字の書き込みだけではない。新規原稿をデータでお渡しもした。それも、大量に。初校ゲラから校了までのあいだに、一冊のうち3分の1以上は、書き変わったのではなかろうか。

今思えば、「編集者」としての自分が最終段階で緊急登板したのだろう。

書き手として自分をなくし、いち媒介者として、授けられたテーマで書くべきことを書く。それは、すこしはできるようになった。が、最後の段階で、編集者としての自分が書き手である自分を押さえて、参入してきた。編集者の目で原稿をはじめて見るに至り、その編集者は、「あかん、こんなんじゃ本にならん!」と内心、叫びつつ、赤を入れまくった。

編集者ミシマ、大いにあばれる。・・・こうなったわけだ。

ただし、それにつきあい、対応し、仕上げるのはミシマではなく、Hさんである。申し訳なかったと思う。よく、最後までつきあってくださったと感謝の念しかない。

編集者ミシマとのほどよい共存は、次なる課題である。

ともあれ、完成した。

くりかえすが、著者は自分ではない感じがする。

Mさんのすばらしいパス、Hさんの粘り、ふたりの編集者から届く無言のメッセージを感知しながら、こちらは感知したメッセージを文字に起こすだけ。そうしてできあがった一冊。これが私の偽らざる実感である。

むろん文責はすべて私にあるが、この本に何らかの「おもしろい」を感じてくださるなら、それはお二人と、出版の先人たちと私が接してきた多くの出版人たちのおかげ。それだけは間違いない。

こうした多大なるお世話になった方々たちのためにも、本書がしっかり売れることを願ってやみません。

*『新・仕事のお守り』(ミシマ社編)は、拙著と兄弟本、姉妹本のような関係にあります。あわせてお読みいただけるとたいへんうれしいです。

*今回の経験を通して身につけた執筆のしかたで、Re:ronにて「共有地よ! 三島邦弘の思いつき見聞録」という連載が始まっています。

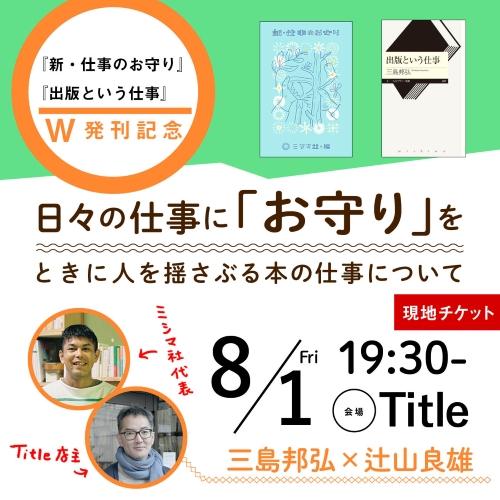

編集部からのお知らせ

Title店主・辻山良雄さんとの対談イベントを開催!

◎2025年8月1日(金)19:30スタート

◎2025年8月1日(金)19:30スタート

『新・仕事のお守り』&『出版という仕事』W発刊記念イベント

「日々の仕事に「お守り」を ときに人を揺さぶる本の仕事について」

出版社をつくり20年目を迎えるミシマ社の三島と、本屋Titleをつくって、来年10年になる辻山さんが、本をとりまく仕事の課題と未来について、それぞれの立場から語り合います。

本が売れないと言われるこの時代、人の心に届く本をつくる編集術とは、はたまた、どのように人を感動させるような本のある場所をつくり、それを維持し続けていくのか。

現場で体をはりつづける二人だからこそ感じる問題点と可能性について話します。

「出版の話」がメインになりますが、あらゆる仕事で「お守り」となるヒントも出てくるでしょう。

二人を支える「お守り言葉」も披露します! ぜひご参加下さいませ。

チケットは、現地参加(@東京・荻窪「Title」)とオンライン配信がございます。

-thumb-800xauto-15803.jpg)