第13回

中島岳志さんインタビュー いまの政治のこと、教えてください。(1)

2020.03.02更新

このままじゃ絶対によくない。

いまの日本の政治に対してそう直感しても、これからを考えるための気持ちと思考の拠り所がない。近ごろの国政、地方政治、それぞれの状況を背景に、数年に1度やってくる選挙を終えるとたびたび浮かぶこの心象。2月初頭に行われた京都市長選の直後にも同じことを思いました。

「投票に行ったって結局何も変わらないじゃないか」正直、そう思ってしまう自分もいる。一方で、「自分たちの手で、自分たちの生活、自分たちの時代をつくる――」ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台』の創刊号の帯に掲げたこの言葉を諦めきれない自分もいる。

国の政治に希望はあるの? いまの状況を変えるには、何をしたらいいの? 素朴な疑問に向き合うためには、詳しい人に聞きに行こう。ということで、政治学者の中島岳志さんにお話をうかがいました。

(聞き手・構成:野崎敬乃、写真:星野友里)

政治を考えるための4象限:お金と価値観の問題

――今日は、いまの立憲民主党について、中島さんがどのようにお考えなのかを聞いてみたいと思っていました。

というのも、2月2日に京都市長選が行われ、3名いた候補者のうち、自民党、立憲民主党を含む5党が推薦した門川大作氏が4回目の当選を果たしました。「与野党相乗り」という状況を見て、率直に立憲民主党の立ち位置がよくわからないなと感じたんです。国政で対立する政党が、どうして同じ人を推すの?と。

中島さんは『保守と立憲』の中で立憲民主党の枝野幸男氏と対談されていましたが、もともとの立憲のメッセージからすると、京都市長選でのマニュフェストでは福山和人氏の言っていたことのほうがそれに近いように思います。そのあたりはどうなんでしょう?

中島 まず、立憲民主党にとって今回の京都市長選は最悪の結果だったと思うんです。少し回り道をしながら説明したいと思います。

立憲民主党ができたのは、2017年10月ですね。直前に「希望の党」という政党が突然できて、小池百合子が「排除」と言ったことが私たちの記憶にインパクトを持って残っていると思います。多くの人は、そこから立憲民主党が生まれたというストーリーが頭の中にできているかもしれませんが、おそらくちょっとだけ違っていて。希望の党ができるとなった瞬間に、多くの人が抱いたのは「えー?なにそれ」「どういう政党なのかよくわからない」という感覚だったと思うんです。

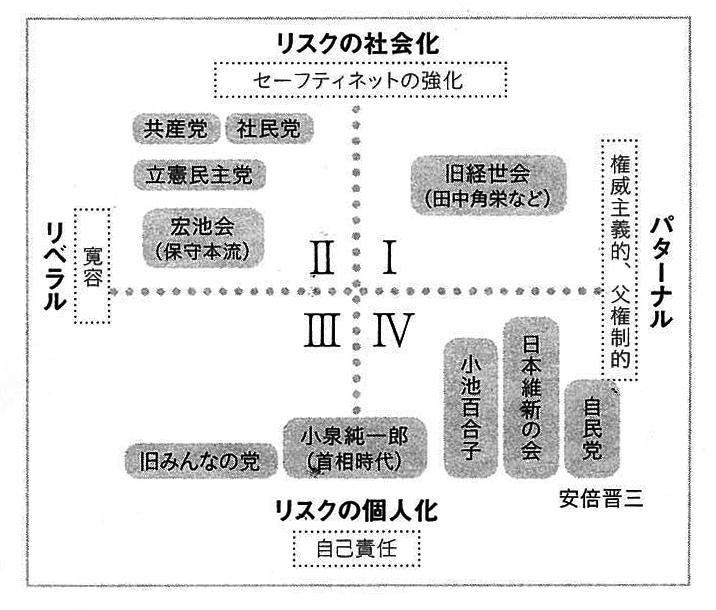

僕はよく、政治は4つの象限で考えたほうがいいと言っているのですが、政治には、お金の問題をめぐってそれをどう配分するかという仕事と、もう一つ価値観の問題があります。お金の問題は、「リスクの個人化」と「リスクの社会化」と言っていて、リスクの個人化は自己責任社会で、税金は安いけれどサービスもそれほどしない。「小さな政府」がそれに当たります。その対抗軸がセーフティネット強化型で、リスクの社会化です。いろんなリスクがあるけれど社会全体で支え合っていきましょうというもので、税金は高いけれどサービスはしっかりやる。さらに市民社会の領域も分厚くして、ボランティアや寄付のようなこともみんなでやっていきましょうとするのが、リスクの社会化ですね。

加えて政治は価値観の問題を触っていて、たとえば「選択的夫婦別姓に賛成ですか、反対ですか」という問題はお金の問題ではないですよね。あるいは「LGBTの人たちの正式な婚姻をどうしますか」という問題も、価値観にかかる話です。価値の問題の対立軸は、リベラル対パターナルという軸で、リベラル対保守ではない、ということが僕の強い主張です。リベラルという言葉が近代に生まれたときのもともとの意味は「寛容」というものでした。

リベラルの本当の対抗軸

中島 1600年代の初頭に三十年戦争という戦争があって、カトリックとプロテスタントがめちゃくちゃ喧嘩したんです。前の時代に宗教改革があり、プロテスタントがざーっと広がったときに、カトリックとぶつかったという戦争なんですが、三十年戦争をした結果、決着がつきませんでした。プロテスタントのほうが優位だったものの、相手を殲滅させることはできないとヨーロッパの人たちは気づいたんです。

そのときに近代的なリベラルという概念が共有されるようになりました。気に入らない人や自分と考えが違う人はいる、その前提で社会を考えましょうということがリベラルのはじまりだったんです。つまり、考えが違っても相手を殲滅して一色にするのではなく、違いに対して寛容になりましょう、ということですね。

当然のことながら、このリベラルという考えは、それなら私が考えていることや信仰している宗教についても寛容になってくださいね、自由を保証してくださいね、という意味になるので、リベラルは自由や自由主義、リベラリズムとしてその後発展を遂げていきます。

そしてこの反対語は保守ではなく、パターナルです。パターナルは父権的という意味で、お父さんがやたらと強い力を持っている時代には、子どもや妻には決定権がなかったわけです。父の言う通りにせねばならず、子どもにはこの仕事を継げとか、妻にはどこにも行くなとか、そういう家父長的な社会です。つまり、強い力を持っている人間が、内的な価値の問題に介入するという考え方を指します。だから、考えの自由に対して寛容になることの反対は、パターナル、つまり権威主義的な介入主義という考え方になります。

こういうふうに見ていくと、4つの考え方ができてきますね。

(『保守と立憲』p22「政治の見取り図」より)

いまの安倍内閣はリスクの個人化かつパターナルです。となると、野党側が対抗軸を社会に対して示すには、明らかに逆ですよね。リスクの社会化でリベラルを立てることによって、「自分はどちらがいいかな」という選択が可能になる。これが政権を争う態度のはずです。民主党は一応これをずっと考えてはきたんですよ。

希望の党への合流を決定した民進党党首は前原誠司さんでした。前原さんはタカ派のイメージがありますが、「All for All(みんながみんなのために)」を掲げていますし、彼は選択的夫婦別姓も賛成の人です。対外的には強硬に見えますが、国内のいろんな価値観については自由を尊ぶ人なんです。民進党を離党して、希望の党結成の推進役を担った細野豪志さんも同じです。民主党、民進党はリスクの社会化かつリベラルの立場をとっていたのに、あろうことか小池百合子さんと組んでしまった。小池百合子さんは真逆のリスクの個人化かつパターナルな人です。新しい歴史教科書をつくる会に近接していましたし、生活保護にも厳しい。

投票したいのに、選択肢がない

中島 私の原則では、「斜めと組んではいけない」というものがあって、それを民主党、民進党の人たちにずっと言ってきました。隣の象限とはパーシャル連合を組めるんです。ところが斜めと組むと意味がわからなくなる。だから希望の党ができたときに多くの人が抱いた「なんだこれ」という感覚の理由は単純で、斜め同士の連合が動いたからです。

「一体なんなんだ?」という空気になり、なにが起きたかというと「排除の論理」が広がる前に、SNSを中心に「選択肢がない」という声が出てきたんです。Ⅱの志向性が強い人たちにとっては、もう共産党しかないのではないかと。それでも共産党に対しては、冷戦時代の共産主義体制の問題があったりして、入れようかな、ちょっと違和感があるなという庶民感覚もある。そうこうしているうちに小池百合子さんの「排除の論理」が出てきて、「選択肢がないじゃないか、枝野立て」という声になっていったんですね。

立憲民主党ができたのは、「俺たちに選択肢を作ってくれ」「私たちも自分の思いを託せる政党に投票したいよ」という声に突き動かされて、めちゃくちゃ慎重な枝野さんがおそらく人生で初めて思い切って、えいっとジャンプをした瞬間だったんですよ。もうやるしかない、これは、と。

人が感動する瞬間ってそういうときですよね。この人は退路を絶って、自分のことを投げ捨ててやろうとしている、そのことにみんながジーンときた。私の声が、あそこに届いていると思ったんですよ。彼は一人で記者会見に向かっていって、立憲民主党という政党名を出して、「立憲民主党はあなたです」と言いました。この瞬間にドン、ときたんですね。そうか、自分の思いと枝野さんは繋がっているんだという感覚を多くの人が持つことができた。これは、ラディカル・デモクラシーというものなんです。

民主主義なのに、主権者の感覚を持てない

中島 政治学者はここ20年くらい、ポスト・デモクラシーと呼ばれる時代について議論してきました。これはコリン・クラウチという人が言ったことなんですが、僕たちはデモクラシーの社会に住んで、主権者であるにもかかわらず、全然主権者だという感覚を持てていない。何年かに一度選挙に行く、でもその選挙では何も変わらない。それは本当に主権者なのか? という疑問を抱いていて、それならもう投票に行ったってしょうがないやという感覚を持ってしまうというのが、デモクラシーなのにデモクラシーから疎外されている「ポスト・デモクラシー」という状態です。

ある時期に先進国で投票率が下がったんです。原因はいくつかあるのですが、一つには、新自由主義が大きかった。80年代にアメリカ、イギリスを席巻して、レーガン、サッチャーの時代がやってきて、日本は中曽根康弘さんが首相だった時代に官から民へ、どんどん小さな政府へと変革していきました。小さな政府は、政治の領域を小さくして、マーケットに任せましょうという考え方です。すると有権者たちは、政治が担う領域が小さくなったなら、投票に行ったって何も変わらないよね。だってマーケットがやるんでしょ? ということを思うようになります。どうも有権者にとっては、小さな政府は主権の目減りという感覚を持ちやすいんです。

さらに言えば、イギリスもアメリカも二大政党制で、二大政党制は必ず二つの政党がよく似てくるんです。特に小選挙区制のようなことをやると、選挙区で一人しか通らない。自分が立候補した人間だとしたらどう考えるかっていうと、一人しか通らないのだからそこに住んでいる有権者の半数以上から支持されないといけないわけです。そしたらマジョリティの声を拾おうと思いますよね。マイノリティの声を聞いても票にならない。多くの人が望むことをとらないと選挙に勝てないわけです。それはどちらの候補者も同じで、二人ともそう思うんですよ。すると必然的に主張が似てくる。

これが小選挙区制と二大政党制の合わせ技で、そうなればなるほど「どっちがなったって一緒じゃん」「だったら投票行かなくていいじゃん」って投票する側は思うんです。政治の領域が小さくなる上に、二人とも同じことを言っている、そして選挙に行く気がなくなる。主権者なのに主権から疎外されている。これがポスト・デモクラシーの社会です。

なぜアメリカはデモクラシーがうまくいくのか

中島 そうなったときに、このままじゃマズイとみんなが言い始めます。やっぱりデモクラシーを取り戻さないといけないと。そこでラディカル・デモクラシーという議論が出てきたんです。ラディカルは急進的という意味ですが、もっと本来のデモクラシーとか、直接的なデモクラシーの在り方を考え直してデモクラシーの原点に立ち返りましょうという考え方で、その中で最も有力視されて出てきたのが「熟議デモクラシー」というものでした。

もともとフランス人のトクヴィルという人が『アメリカのデモクラシー』という本を書いていて、フランス革命をやった結果フランスでは民主制になったにもかかわらず、あっという間にナポレオンの専制政治を選んでいってしまう。なぜフランスはデモクラシー先進国だったはずなのに、全体主義となり、ヨーロッパ全体に迷惑をかけてしまうのか? ということを思ったんです。20代のトクヴィルは、フランスではうまくいかなかった民主主義がアメリカではなぜかうまくいってると知り、それを疑問に思った。端的に言うとフランス人としてむかついたんでしょうね(笑)。文明国のフランスよりも、若造で移民の国であるアメリカのほうがうまくデモクラシーをやっていると。それで貴族の彼はアメリカに行くんです。

そこで彼が発見したのは、アメリカにおける中間領域の分厚さという問題でした。国家と個人の間にある領域が、アメリカはとても分厚い。〇〇アソシエーション(協会)というのがやたらあると言うんですね。あるいは週末になると教会に行くわけですが、教会に行ったら宗教の話をするんだけれども、終わった後もみんなでだべってるんです。なんの話をしてるのかというと、「どこそこの誰々さんが最近来てないね、三週続けて来てないから帰りにノックしに行きましょうか」とか、「あそこの川が汚いから来月一斉清掃の日を作りましょうか」とか、そんな話をしてるんです。

これをトクヴィルは「Habit of the heart 心の習慣」と言っていて、みんなでやっていこうとする意思とか、あるいはTownshipという言葉を使っているんですが、自分で積極的に意思を持って町にコミットして、そこで自分の価値と違う人たちと共同性を持ってやっていこうとする意思やパブリックが生まれていると。これがアメリカにおいてはすごく分厚い。なぜならば、すごく簡単で、移民社会だからですよね。特定の階級的紐帯にしがみつくことができないし、みんなが新参者だから協力せざるを得ないんです。町のことはみんなでやっていきましょうという感覚が分厚い社会であるがゆえに、デモクラシーがうまくいっているというのがトクヴィルの結論でした。

フランスは、デモクラシーは一人ひとりの個人の意思だということで、この中間領域に当たる結社などをどんどん潰していったんです。でも結果的にデモクラシーを破壊してしまった。重要なのは、異なる他者との共同性、それを社会の中でどう持つのか、それが無数にある社会がデモクラシーとして強いというのがいまでもデモクラシーの教科書として使われている政治学の一番大切な本の中に書かれているエッセンスです。

このことを思い出そうという動きがあって、投票に行くことだけがデモクラシーではなくて、やっぱり中間領域にコミットする意思がとても重要で、そこで自分と違う人の意見を聞きながら合意形成していくことがとっても大切な人間の作業なのではないかという考えです。

デモクラシーを取り戻すために

中島 それがまさに「熟議」なんですよね。みんなで議論をして、なるほどとお互いを認め合う。例えば「朝まで生テレビ!」などは議論じゃなくって言い合いですよね。ああいうことではなく、「ああそうかあの人はこう考えているのか」「それも一理あるよね」と落としどころを探っていくことが本来のデモクラシーの大切な点で、このような熟議をデモクラシーのシステムに導入しようとするのが一番有力なラディカル・デモクラシーなんです。だから国会だと難しいんですが、行政、地方自治の規模であればできることだと思います。

たとえば世田谷区だと保坂展人さんという人がこれをすごく推進している人で、タウンミーティングや車座集会を無数につくって、選挙以外にも住民のニーズをくみ上げるとか、議会報告とか、そういうことをやるのがラディカル・デモクラシーの一つである熟議デモクラシーです。民主党はこれを「新しい公共」として位置づけようとしたんですが、うまくいかなかった。

枝野さんはおそらくここを動かそうとしたんだと思います。直接的な声を政治に反映し、みんなの熟議によって構成しましょうというボトムアップの政治で、かつ立憲民主党は上下関係を生む「党員」をつくらずみんなで政策を一緒に考える「パートナーズ」をつくりました。そしてこれがうまくいったんです。これがラディカル・デモクラシーに火をつけました。

でも約一年で失速しました。なぜかというと、ラディカル・デモクラシーは「立憲民主党はあなたです」「そうだよね私の声聞いてくれてるよね」という段階のときはいいんですよ。でも、「え、私の声聞いてないよね」と支持者が感じたときに膨らんだ風船がシューっとしぼんで失速するんです。

では一年半ほど前に何があったかというと、国民民主党との争いです。どっちが参議院で第一会派になるかなど永田町の論理が前に出てきた。こういうのを見ていると、支持していた人たちの感覚的には「私の声、枝野さんは全然聞いてないじゃん」となりますね。さらに参議院選挙が近くなると候補者はトップダウンで決まっていきます。地域で活動して、いろんなパートナーズをつくって、ちゃぶ台を囲んでディスカッションをしても、突然「はい、この人です」「ポスター何枚貼ってね」と上から言われた人を推すことになる。こうなると私と政党が繋がっていない感じがし始めて、立憲民主党は魅力を失っていったんです。ラディカル・デモクラシーというものに対して繊細ではなかったんだと思います。

*

主権者が主権者としての実感を持てない「ポスト・デモクラシー」の状況で、立憲民主党が牽引した「ラディカル・デモクラシー」の動き。それがだんだんと魅力を失っていくなかで、出てきた新しい動きとは? そして京都市長選で感じた違和感の正体とは? 後編につづきます。

中島岳志(なかじま・たけし)

1975年大阪生まれ。大阪外国語大学卒業。京都大学大学院博士課程修了。北海道大学大学院准教授を経て、現在は東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。専攻は南アジア地域研究、近代日本政治思想。2005年、『中村屋のボース』で大佛次郎論壇賞、アジア・太平洋賞大賞受賞。著書に『「リベラル保守」宣言』(新潮社)、『超国家主義――煩悶する青年とナショナリズム』(筑摩書房)、『保守と大東亜戦争』(集英社新書)、『保守と立憲――世界によって私が変えられないために』『自民党――価値とリスクのマトリクス』(以上、STANDBOOKS)など多数。

あわせて読みたい!本

『保守と立憲――世界によって私が変えられないために』中島岳志(STANDBOOKS)

『自民党――価値とリスクのマトリクス』中島岳志(STANDBOOKS)

ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台Vol.5 「宗教×政治」号』(ミシマ社)

●ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台』とは?

お金や政治にふりまわされず、「自分たちの生活 自分たちの時代を 自分たちの手でつくる」。創刊以来、その手がかかりを、「移住」「会社」「地元」「発酵」などさまざまな切り口から探ってきました。本号では、「宗教」と「政治」を特集の二本柱に据えました。これからの宗教とは? 政治にどう向き合えばいいか?

災害、毎年のように起こる人災。くわえて、外国人労働者受け入れ策など議論なきまま進む政策。すさまじい勢いで進む人口減少。 大きな問題に直面する現代、私たちはどうすれば、これまでとまったく違う価値観を大切にする社会を構築できるのか。「ちゃぶ台」が、未来にたいして、明るい可能性を見出す一助になればと願ってやみません。(本誌編集長 三島邦弘)

●『ちゃぶ台Vol.5』巻頭の言葉より

自然災害、人災、議論されないまま通過する法案......今、私たちをとりまく環境は、実態としてすでに「無政府状態」に近い。まともな感覚で生きようとすればするほど実感する。

そういう時代において宗教はどういう役割を果たせるのか? 自分たちの時代の政治 はどうなるのか。一人の生活者としてどう動いていけばいいのか? その手がかりを求めて、本誌の特集を企画した。(本誌編集長 三島邦弘)

-thumb-800xauto-15803.jpg)