第44回

ちゃぶ台編集部のちゃぶ台座談会(後編)

2025.01.10更新

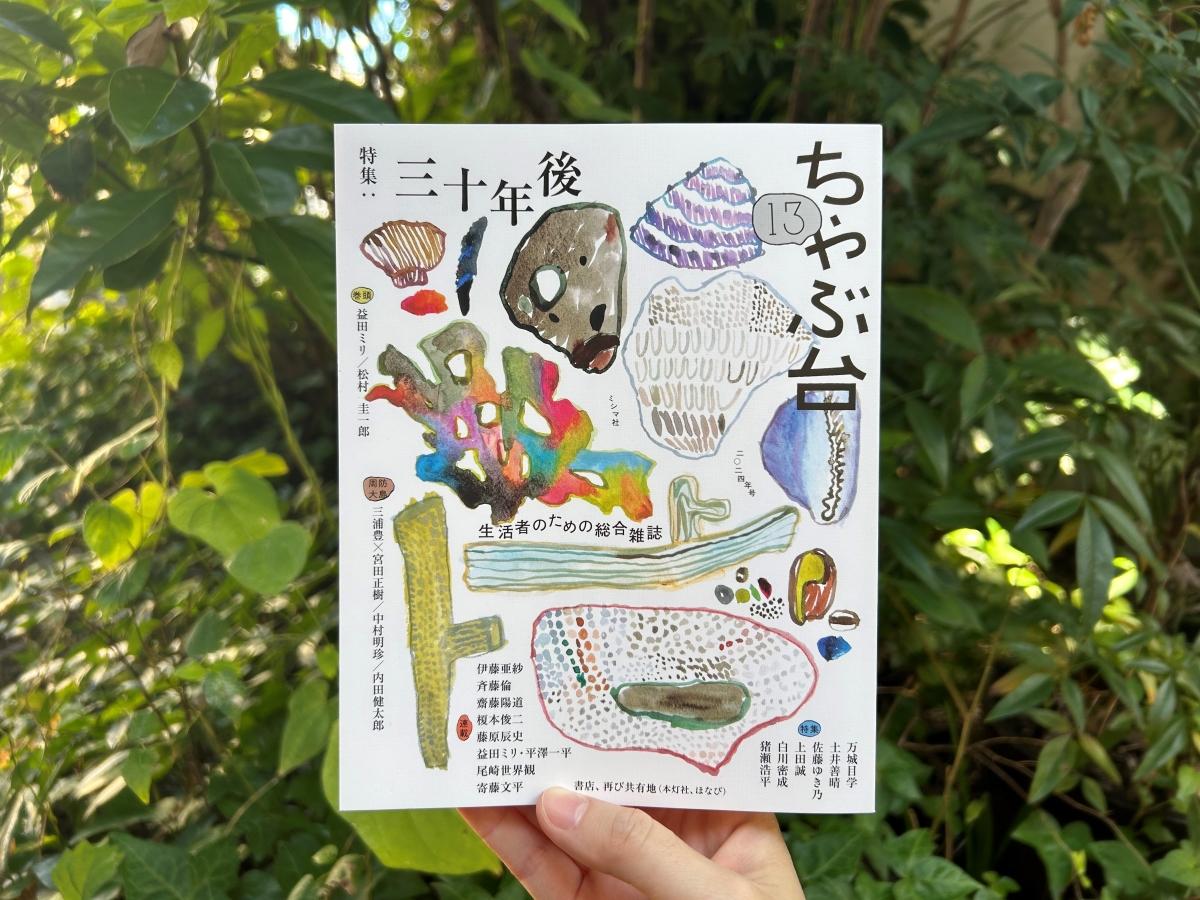

2024年10月に刊行された『ちゃぶ台13 特集:三十年後』。9月某日、校了直後の編集部が、今号の雑誌づくりをふりかえって座談会を行いました。もちろんちゃぶ台を囲んで!

本日のミシマガはその後編をお届けします。

ちゃぶ台を囲んでおにぎりを食べるちゃぶ台編集部

*本記事は「ミシマ社サポーター新聞」2024年10月号の内容の一部を再構成したものです。

(収録日:2024年9月27日、取材・構成:長谷川実央)

「30年後のデザインしてください」

――今回は装画がミロコマチコさんで、もう、最高ですね。毎回表紙はどうやって決めてるんですか?

スミ デザイナーの漆原さんとの話し合いの中で決めてます。今回は漆原さんが特集からイメージして、ミロコさんも含めて何人かイラストレーターさんの候補を出してくださったんですよ。その中で、ちょうど絵本『みえないりゅう』をつくったご縁もあるし、30年後という特集を掲げるうえでも、生命や自然といった時間軸の長いテーマをずっと表現されているミロコさんにぜひお願いしたい! ということになりました。

――どうでした? 最初に絵を見たとき。

ミシマ すごい。・・・こうきたかって感じですね。30年後の、近未来風景みたいなものを描くんじゃなくて、いま・この瞬間の地球を描いている中に、30年後っていうのが地続きに入っていて。別にメッセージはないと思うんですけども、見ていると、いま・この瞬間に向き合うということを、こっちが勝手に感じることができるというのがいいなと思うんですね。

――ブックデザインではいろんな紙を使っているのもポイントですよね。

スミ はい。でも今回はこれまでにくらべたらけっこうすっきりしてます。紙の種類もかなり減らしました。これまでは7、8種類だったのが、4種類になりました。色も白っぽいグレーとか、ちょっと落ち着いた感じ。

――それはあえてですか?

スミ そうですね。『ちゃぶ台』を届ける時にいちばんいい本のつくりをいろいろ考えて、なによりも「言葉」を読んでもらうためにはどういうデザインがいいか、あとはもちろん予算も考慮しつつ、シンプルになりました。

ミシマ 「三十年後」っていう特集だったんで、「30年後のデザインしてください」って漆原さんにお願いして。

一同 そうそう(笑)。

ミシマ でもそれもミロコさんの絵と同じだと思います。地続きというか・・・いま、この瞬間も、やっぱり紙がどんどんなくなってきていて、10年前と紙の多さが全然ちがうなって感じが僕とかはあるんですけども。たぶん30年後とか・・・「(前は)もっと紙選べたね」みたいなことになりかねないっていう。まだあの頃はそれでも選べたね、みたいな。だからそういう流れの中でやれることっていうか。いま、無制限にいろいろできた時代のデザインと、紙とかどんどん廃盤になって、価格も高騰している中でできることの一つの、この時点での着地点かなと。

編集後記という難問

――それぞれのカラーが出ている編集後記も読みどころのひとつだと思っているのですが、あれをみんながどんな感じで書いているのかが気になります。

ホシノ もう私は、あれ考えたら書けなくなるんで、誰よりも早く出して(笑)。

スミ そうそう! ホシノさんはいつも原稿を書かれるのがめっちゃくちゃ早いんですよ!

ノザキ マジで。

スミ 私とノザキさんは「もう来た!」って悲鳴をあげてます。

――いつも京都オフィスで二人が「編集後記書かなきゃ」って言ってる(笑)。

ノザキ 居残りみたいに(笑)。

――みんな思うままに書いてるんですか?

ミシマ いやぜんぜん・・・思うままっちゃ思うままなんですが、全体の流れの中で書いてる。僕はまず特集が決まったときに巻頭文を書きますが、その後半年くらい経って、前に書いたことはほぼ忘れてる。でも読者はそこからだから、とにかく来た原稿を全部通しで読んでからしか書かない。その流れの中で書くって感じです。その流れがすべて、みたいな。

スミ 原稿を読んだり、特集についていろいろ考えたりした結果、思ったことを書くのが編集後記なのかなと思っていますけど・・・でも今回は韓国文学にはまってるっていう個人的な話を書いたんですけど(笑)。自分が生活してて、何か心が動かされることとか、いま気になってることと『ちゃぶ台』が重なってくるところが絶対あるので、そういうふうにして思ったことを書いています。

――ノザキさんのはよくご家族が登場しますね。

ノザキ そうですね・・・『ちゃぶ台』は個別の担当してる読み物とそうじゃないものがあって、全体を通して読んだときの特集とは別の裏テーマみたいなのが、自分の中に醸成されるっていうか・・・なんかそういうのを書きたいなと思ってて。自分の心意気としてはそこなんですけど、さっきも言った通り基本追われて出すので・・・。そんなの出せずに、どうしてもなんか・・・家族ネタに走っちゃってる。

一同 家族ネタ(笑)。

――漆原さんの編集後記がまたいいですよね。

スミ 漆原さんは、いつもデザインの最後の最後に、「目次」と「編集後記」を送ってくださるんです。「すご〜!」と歓喜するのが大きな楽しみの一つです。いつも最後の最後まで粘ってくださいます。

ノザキ めっちゃいい文章ですよね、いつも。

スミ 本当に。

――今号も最初から最後までお楽しみいただけるといいですね!

一同 よろしくお願いします!

(座談会おわり)

今号、まずはこれから!

編集メンバーが「まずはこれを読んでほしい!」という読み物を選んでもらいました。(すべておすすめなので、4人ともかなり長い沈黙&熟考の末、選んでいます。)

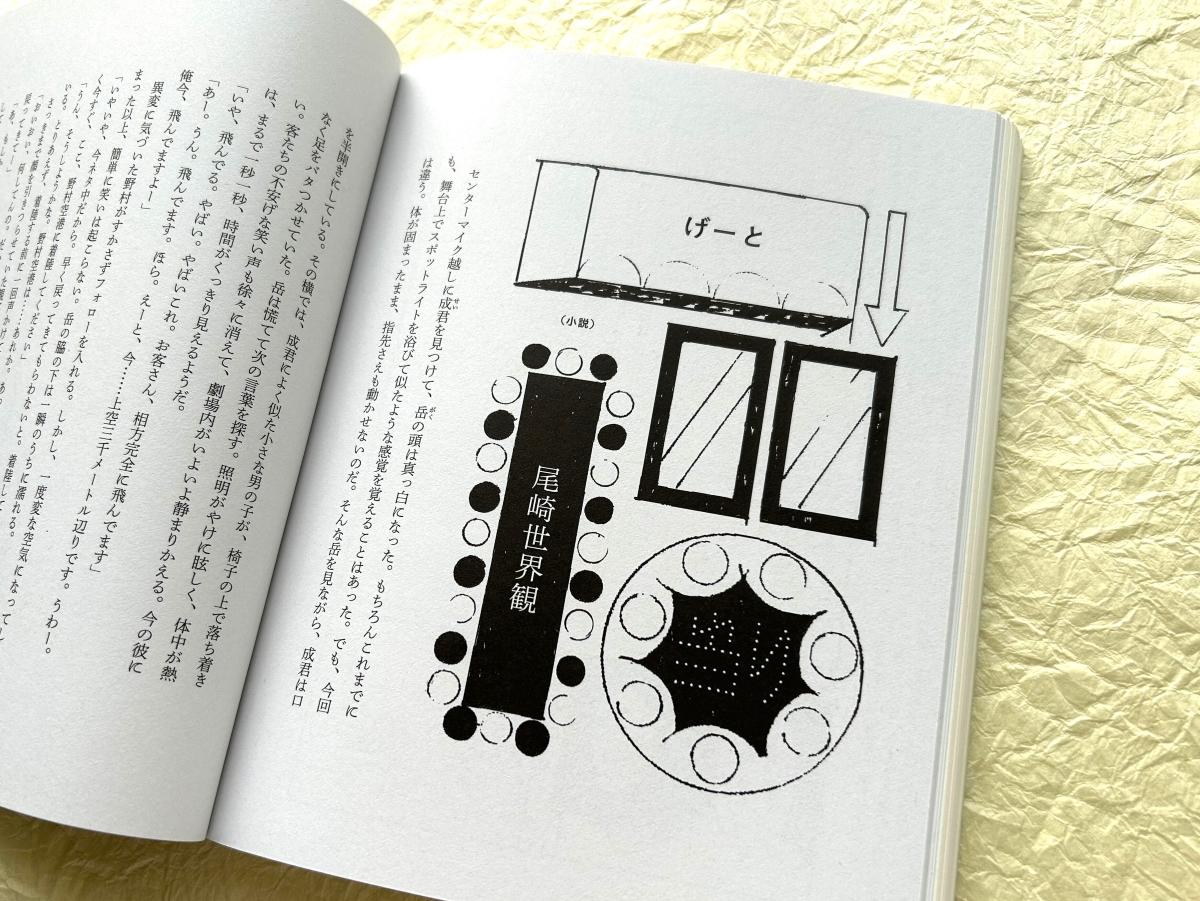

●尾崎世界観さん 小説「げーと」

「尾崎さんの「げーと」を読んでほしいです。尾崎さんには『ちゃぶ台』でずっと小説を連載いただいていて、お気づきの方もいるかもしれないですけど、タイトルにぜんぶ「と」がついてるんです。「祖父と」(『ちゃぶ台』4号収録)から始まって、「びいと」(7号収録)とか。尾崎さんの持っている、クリープハイプ(尾崎さんのバンド)でもやっている、言葉の韻の踏み方みたいなものが、小説という場でどういう風に展開できるかっていうのを、今回ひとつの完成形というか、現時点の尾崎さんのよさがすべて出た感じの小説になっていて。いいのが書けてうれしいと尾崎さんからも連絡をいただきました。書き手もそう思われてることのよさを読者のみなさんと共有できるとうれしいなと思います。」(ミシマ)

「尾崎さんの「げーと」を読んでほしいです。尾崎さんには『ちゃぶ台』でずっと小説を連載いただいていて、お気づきの方もいるかもしれないですけど、タイトルにぜんぶ「と」がついてるんです。「祖父と」(『ちゃぶ台』4号収録)から始まって、「びいと」(7号収録)とか。尾崎さんの持っている、クリープハイプ(尾崎さんのバンド)でもやっている、言葉の韻の踏み方みたいなものが、小説という場でどういう風に展開できるかっていうのを、今回ひとつの完成形というか、現時点の尾崎さんのよさがすべて出た感じの小説になっていて。いいのが書けてうれしいと尾崎さんからも連絡をいただきました。書き手もそう思われてることのよさを読者のみなさんと共有できるとうれしいなと思います。」(ミシマ)

●斉藤倫さん 児童文学「三十年」

「私が絶対に、まず一番に読んでくださいっていうのは、斉藤倫さんの児童文学。子どもが読んだって、大人が読んだっていいやつを、ここ(『ちゃぶ台』)に入れ続ける執念、みたいなのはリニューアル後からやってきているんですけど。ふだんの本作りは、たとえば「わたし」はひらがななのか、「私」なのか「ワタシ」なのかとか、読みやすさを考えて表記は揃えたりするんですけど、斉藤さんと一緒にやってるときは、整理することだけじゃないっていうか・・・ここがひらがなである意味とか、声や、その世界が、立ち上がってくる文章、一つ一つの言葉の、日本語のおもしろさみたいなところもあって、内容と一緒に文体のほうも楽しんでほしいなと思っています。」(ノザキ)

●万城目学さん エッセイ「来たるべき時代」

「私は今回初登場の万城目さんです。雑誌って一冊でいろんな文章を味わえるのが楽しいところだと思うんですけど、あきらかに違う味が入っている(笑)。万城目さんは万城目さんの味なんだ、っていうことがいろんな読みものの中にあるとより感じられるというか。なんか・・・万城目さん味が濃すぎて、『ちゃぶ台』を読んでることを忘れちゃうっていうか。そのワールドの強さみたいなもの、すごい力があるなという感じがする1本なので、楽しみに読んでいただけたらと思います。」(ホシノ)

●三浦豊さん×宮田正樹さん 対談「森と土を愛してやまない二人が語る『三十年後』」

「私は、この対談から読んでいただきたいです。お二人の言葉があることで、今号に人間じゃないものの言葉も入ってきている感じがします。読んでいると、すごく大きなものに包まれる心地で・・・心身がほぐれるし、自我のようなものがどんどん小さくなって、自分の頭と心が適切なサイズに戻るような感覚になりました。お二人の森や土との接し方は私の想像をはるかに超えていて、「自然を守る」というような大仰な言葉はまったく使わずに実感を語られていて、このような言葉に出会えて本当によかったです。みなさんにも「周防大島」を感じてもらえたらと思います。」(スミ)

-thumb-800xauto-15803.jpg)