第19回

非常時を明るく生きる、ってどういうこと? 三島邦弘×Title 辻山良雄(1)

2020.11.28更新

毎年、『ちゃぶ台』発刊のたびに、本屋Titleさんにて行われてきた、辻山良雄さんと編集長・三島の対談。今年はコロナの影響で、お店での対話は叶いませんでしたが、オンラインで、全国からのお客様にご参加いただき、発売日11/20(金)夜に開催しました。

リニューアルに込めた思いとは? 「非常時代を明るく生きる?」ってどういうこと? 「生活者のための総合雑誌」って?

後半には、装丁を担当いただいたtento漆原悠一さんや、ちゃぶ台編集チームも加わって語らった内容を、2日間にわたってお届けします。

(構成:角智春)

非常時代の、「生活者」の雑誌へ

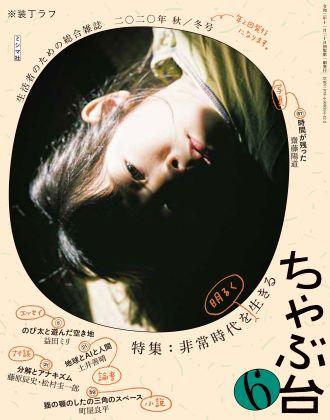

辻山 今年の『ちゃぶ台』第6号は、全面リニューアルになりました。まずはリニューアルに至る経緯をおしえてください。創刊から第5号までは、「発酵×経済」や「宗教×政治」というように、二つのトピックを深めていくようなつくりでしたよね。

三島 コロナウイルスの感染が拡大して外出自粛になり、毎年行っていた周防大島での取材ができなくなりました。『ちゃぶ台』は発刊当初から、ドキュメンタリー的な雑誌づくりを続けてきましたが、時代の状況がどんどん変わっているなかでは、やはり雑誌自体も動いていかないといけません。従来のように二つの特集を掲げるスタイルでいいのか、周防大島に取材に行けないならどうするか、と考えて、いちどすべてを白紙にしたんです。

ミシマ社では、今年の5月から「MS Live!」と謳ってオンラインイベントをやっているのですが、そこで「ちゃぶ台編集室」という公開の編集会議の場をつくって、お客さんにも来ていただき、みんなでゼロから企画会議をやっていこうと。そのときに、「非常時代を生きる」という特集のアイデアがパッと思い浮かびました。

辻山 いまやるなら、まさにその特集しかないですね。

三島 コロナにしても気候変動にしても、いままで自分たちが拠り所としていた常識がどんどん通じなくなっていっています。安定期だと思っていた時期に戻ろうとすることには無理があります。

6月におこなった第一回目の「ちゃぶ台編集室」では、周防大島の中村明珍さんと内田健太郎さんに来ていただきました。そこでおふたりが声を揃えて言ったのは、言論の世界で発言している人や、声の大きい人ではなく、ふだん家にいて、声を発しないような方々が、「ステイホーム」の期間に何を思っていたのかを聴きたいと。これが決定的でした。そこで今回の『ちゃぶ台』は、「生活者のための総合雑誌」を掲げることにしました。

辻山 「生活者のための総合雑誌」というところには、私も引っかかりました。三島さんの考える「生活者」とはどんなものですか。

三島 「生活者」という言葉は、あらゆる読者がつながっていける、最後のラインのようなものだと思っています。いろいろなものが断ち切られたとしても、そこだけは残るもの。「生活者」のイメージは人によってそれぞれですが、みんな生活者である、ということは否定できないと思うので。主体的で血の通った存在としての「生活者」の雑誌にしたいと思いました。

コロナ下で言葉を渇望し、深く吸収する動き

辻山 東日本大震災のあと、ミシマ社はすぐに京都のオフィスを立ち上げました。いつも変化に対応するのがはやいと思ってきたのですが、「MS Live!」も、すでにすごい充実ぶりですよね。オンラインイベントにはどういう手ごたえがありますか。

三島 4月に人生で初めてオンラインイベントに出演し、同月25日には、藤原辰史さんとメリーゴーランドの鈴木潤さんとの鼎談をしました。そのときに、お客さんに届いたという感じがしたんです。全国のお客さんとつながって、ひとつの時間を共有して言葉を発信し、ちゃんと通じ合ったという感覚をもちました。藤原さんには「パンデミックを生きる構え」というテーマで、100年前のスペイン風邪のときに起こったことや、そこから得られる教訓について語っていただきました。聴いているみなさんは切実にそういう言葉を求めていて、砂漠で水に出会ったかのように喜んでくださった。これは大切な出版活動のひとつだと実感しました。

もともと『ちゃぶ台』を創刊したのも、周防大島で感動して、いま日本で起こっている新しい動きを雑誌というかたちでリアルタイムに届けようと思ったからです。危機の時代に、信頼できる言葉を「この瞬間」に届けるためのプラットフォームを、僕たち出版社が作るべきだと確信しました。

辻山 4月や5月は私のお店でも、お客さんたちが言葉を求め、それを深く吸収しようしていることを感じました。お店を閉めていたあいだも、オンラインショップにはすごく注文がきました。2016年にTitleを開店して以来、入荷した本の情報は日々発信しつづけていましたが、同じことを行っていても、そのことに対する反応がより深くなったというか・・・。社会の動きがスローになり、自分をより見直すような時期だったと思いますので、人が本や言葉に向かっていったのだと思います。

本の活動というのは、だんだんと本質的なものが残っていくものだと思います。選ばれた言葉や、やむにやまれず出てきた言葉が出版され、それを書店が届けていく。そうした「あたりまえのこと」がクリアになり、そういう言葉を読者の方が受けとってくれている実感がありました。

結びつかなかった人がつながる場・・・「ちゃぶ台」の開発がかつてなく求められている!

三島 今回『ちゃぶ台6』と同時刊行した藤原辰史さんの『縁食論』のなかに、「家族以外の人間が座ることのできるちゃぶ台の開発が、かつてなく求められている」(p.57)という言葉があります。

藤原さんは『縁食論』のなかで、経済至上主義を支えてきた「近代家族絶対主義」を批判しています。子育てや食事の場を核家族にすべて押し付けるような社会的文脈は、経済効率化とセットで生み出されてきた。それとは違う可能性を生むために藤原さんが提示する概念が、家族以外の人をつなぐ「縁食」です。

食卓だけではなく、このような新しいつながりの場が必要だと思います。ふつうならひとつの雑誌には収まらないような組み合わせが生まれる場として、雑誌『ちゃぶ台』の開発もかつてなく求められている! と解釈しました(笑)。まず思ったのは、いまこの時代に分断と対立が進んでいるのは、物事がどんどん袋小路化しているからではないでしょうか。

辻山 自分と異なるものとは出会わない状況、ということですね。

三島 とくにSNSの拡散のようすをみていると、話の合う人たちのあいだだけですごく盛り上がったり、ピンポイントのマーケティングによって商品がヒットしたりしています。そういう本の売り方はしたくないという思いもあり、『ちゃぶ台』は「生活者のための総合雑誌」としました。「生活者」はある種凡庸な言葉ですが、そういう言葉のなかでもう一度つながっていける可能性を見出せないと、「かつてないちゃぶ台」の場は生まれないと思いました。

辻山 街に書店を構えていてもそう思います。緊急事態宣言のとき、それまでは店に来たことがなかったけど、とにかく何でもいいから読みたいという方々が、ふらっと立ち寄って本を買っていかれることがありました。ふだんは、近所に住んでいても店に来る人は来るし、来ない人はまったく来ない。それはまったく違う世界なのですが、このように社会が揺れてくると、そういう人たちがだんだんと交わり、出会わない人に出会うようになる。「ソーシャルディスタンス」や「ニューノーマル」といった単純に距離をあける発想だけでは、つながりが生まれず分断が目に見えるだけの世界になっていきます。そうではないかたちで、社会のスピードがぐんと落ちたときに見えてきたものをベースにして、個人としての考え方を変えていくことが大切だと思います。そういう意味で、Titleにももっといろいろな人に来てもらえたらと考えています。

三島 それはすごく面白いですね。Titleさんがいろんな人たちをつなぐ結節点となって、結びつかなかった人たちが結びつくという。

辻山 店のカフェでも、お客さんがそれぞれの時間を過ごしているときに、誰かが隣の人にちょっと話しかけたりして会話がうまれることがあります。そうしたふだんは絶対に結びつかない人同士が、ちょっとしたズレで、違う価値観と交わり合う。わたしはそれを見ているだけですが、実際にそうしたつながりが生まれる瞬間は開放感があり、何かしらの可能性を感じます。

三島 まさに「縁食」の場ですね。

(後半につづく)

編集部からのお知らせ

本イベントのアーカイブ動画を期間限定販売中です!

1/3(日)までの期間限定でアーカイブ動画を販売中です。

1/3(日)までの期間限定でアーカイブ動画を販売中です。

Titleさんのウェブショップにて、『ちゃぶ台6』販売中です!

京都の誠光社にて、『ちゃぶ台6』リニューアル創刊記念展示「非常時代を明るく生きる」を開催します!

京都の書店・誠光社にて、『ちゃぶ台6』リニューアル創刊記念展示「非常時代を明るく生きる」を開催します! 本書ができるまでの制作エピソードやマニアックすぎる編集秘話、今号のデザインや紙のこだわりポイント、そして豪華著者陣からのコメントなどなど、『ちゃぶ台6』を120%楽しめる展示予定しています。

京都の書店・誠光社にて、『ちゃぶ台6』リニューアル創刊記念展示「非常時代を明るく生きる」を開催します! 本書ができるまでの制作エピソードやマニアックすぎる編集秘話、今号のデザインや紙のこだわりポイント、そして豪華著者陣からのコメントなどなど、『ちゃぶ台6』を120%楽しめる展示予定しています。

藤原辰史×松村圭一郎 対談「縁食から世界を変える」開催します!

『ちゃぶ台6』、『縁食論』の発刊を記念して、藤原辰史さんと松村圭一郎さんのオンライン対談「縁食から世界を変える」を12/3(木)に開催します。『ちゃぶ台6』でもご対談いただいたおふたりに、「縁食」というキーワードから世界を編みなおし、 その可能性について語り尽くしていただきます。

-thumb-800xauto-15803.jpg)