第81回

タカラヅカと地域編集

2025.07.09更新

ぼくはいま、とても感動している。

ずっと観たい観たいと思いながら、ご近所ゆえに、なんとなく見る機会を逃していたものをようやく観ることができたからだ。それは、あの、宝塚歌劇。キラッキラのステージの上、後光のように広がる羽根を背にしたトップスターが、多くの団員たちを抱え、大階段をゆっくり降りてくる。イメージそのままの光景を前に「これこれ、これが観たかったんだー!」と心のなかで叫んだ。

地域編集をテーマに何十回と連載をすすめてきて、一度も宝塚の街と歌劇のことに触れていないなんて今思えば灯台下暗しすぎた。ということで、今回は50歳を超えたおじさんが一人、タカラヅカを観て学んできたことをシェアする回。

兵庫県西宮市に住む僕は、隣町の宝塚市まで頑張れば自転車でいける。頑張れば。とはいえ、世は電動機付き自転車の時代。ましてや僕の住む街は少し山手にあるので電動機付き自転車があるだけでQOLが爆上がりするから、もはや日常の乗り物。暑い日差しだけはなんともならないけれど、日焼け止めをガンガン塗って、昭和生まれ軟弱おじさん代表として、足元のアシストを頼りにのんびり風をきれば、ものの30分ほどで劇場まで辿り着く。

それこそ、うちの妻の実家が宝塚で、お付き合いしている頃から100や200では数えきれないほど訪れている宝塚。そこに大劇場があることも、劇場と駅を結ぶ歩道、花の道があることも、その付近をしょっちゅうタカラジェンヌが歩いていらっしゃることも知っている。もっと言えば、そんなタカラジェンヌが花の道自体を歩くことはないという豆知識も入ってる。

桜並木や季節の花々とともに、宝塚駅と宝塚大劇場をつなぐ花の道だが、段葛(だんかずら)道路と呼ばれる、一段高いところに作られた道ゆえ、ここを歩くと宝塚の先輩を見下ろすことになりかねないから、タカラジェンヌは決してここを歩かないのだ。そんなエピソードからもわかるように、タカラジェンヌのスターシステムの基盤となる、宝塚歌劇団の縦社会文化の徹底は凄まじい。

「上級生、下級生とは縦の絆、同級生とは横の絆」とは、宝塚音楽学校の生徒手帳に明記された言葉。言わずもがな、現代ではその厳しさが問題視されてもいて、組織改革の必要性が議論されるが、その是非は置いておいて、100年以上続く伝統が簡単に変化することもないように思う。

とにかくそんな身近なところに宝塚歌劇の聖地があるにもかかわらず、これまで観劇の機会をつくれなかったのは、そう簡単にはチケットが取れないというイメージを持っていたからだ。実際、「ちょっと今日暇だし、映画でも観てみるか」みたいなノリで行けるものではないくらい、宝塚歌劇はずっと人気。ここ数年の「推し活」ブームなんて、熱狂的なヅカファンは、はなも引っ掛けないのではないかと思うほど、いつだって劇場のまわりには濃ゆいヅカファンのみなさんがいらっしゃる。そんな状況だから、僕のように無計画万歳な人間は、相当な気合を入れないと観劇できなかった。

しかしその転機となったのは、古い友人でイラストレーターの中村佑介くんの個展だった。ASIAN KUNG-FU GENERATIONのジャケットワークや、『夜は短し歩けよ乙女』などに代表される森見登美彦作品の装丁など、いまや大人気のイラストレーター中村佑介くん。僕がまだ20代の頃、関西でつくっていたフリーペーパーに連載をしてもらっていて、とても古い友人なのだが、かれこれもう10年連絡をとっていなかった。けれど、そんな彼が出身地でもある宝塚で、集大成的な個展を開いていることを知り、自転車走らせ見に行った。

数々の仕事の集積は圧巻で、展示構成も素晴らしく、その濃密さと惜しげもなく工程を披露する姿に深く感動した僕は、色んな意味ですこしクールダウンしようと、近くのカフェを探して宝塚駅方面に向かっていた。その途中、花の道を歩いていると、中村佑介展のフラッグがいくつも掲げられているじゃないか。嬉しくなって写真を撮っていたら、その背後にある宝塚大劇場のことが気になった。

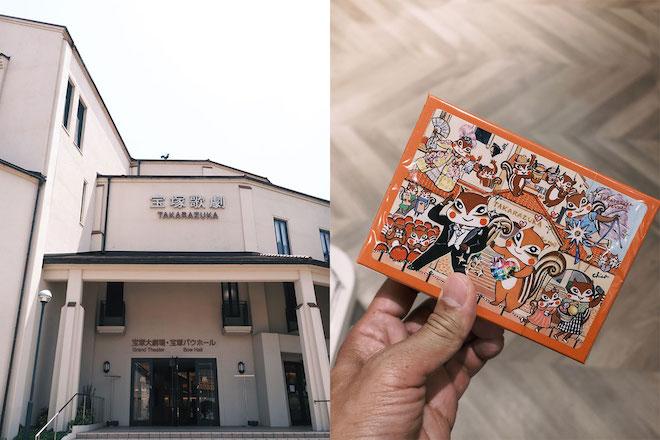

これまで足を踏み入れることすらなかったけれど、そもそも劇場なのだから、ひょっとしたらカフェくらいはあるんじゃないか。そして、そこなら観劇せずとも気軽に入れたりするのではないか? そう思って初めて劇場に入るや否や、大きなカフェがあり、誰でも気軽に利用することができた。

そもそもどうして観劇しない人は入ってはいけないなどと思い込んでしまってたのだろう。グッズショップも楽しく、藤岡ちささんの描くりすの絵のパッケージが有名な西光亭のくるみクッキーの宝塚バージョンなんてものまであって、なんだか嬉しくて購入。あらためて身近な町の観光を楽しむことができた。

その帰り際、劇場内にあるチケットセンターのモニターを眺めていたら、今日明日のチケットがすべて完売となっているなかで、唯一、三日後の昼公演のB席という二階席のチケットだけが、「残りわずか」表記になっていた。え? 三日後の公演チケット取れるの? 速攻スマホのカレンダーを見てみると、行ける! 行けるじゃないか! その場でスマホを介してチケットを取得。そして三日後、宝塚に再訪し、無事に観劇。そして感激。という流れ。

ちなみに演目は「悪魔城ドラキュラ」。なんとまあ、僕が小学生の頃大好きだったファミコンゲームが原作の作品。いまでは様々なハードで続編や派生した作品が販売され、なんとシリーズ累計販売本数は2000万本を超えているという。その宝塚歌劇版ということもあって、ひょっとしたらいつもより若干男性も多かったのかもしれない。いや決して多くはないのだが、少しばかり、タカラヅカというより、悪魔城ドラキュラファンぽい男性がいらした気がした。かくいう僕も、まわりのヅカファンのみなさんから見れば、間違いなく、宝塚というよりゲームファンだと思われていたに違いない。なんにしろ適当にカテゴライズして理解してもらったほうが怪しく思われなくてよい。別にスパイみたいな気持ちがあるわけじゃないけれど、何もかもが新鮮過ぎて、どこかおどおどしていたであろう僕は、妙に目立たない方が嬉しかった。そういう意味ではちょうどよい演目だったかもしれない。

とにかくまず驚いたのはトイレの少なさ。いや、違う。男子トイレの少なさだ。劇場一階のメイントイレは僕が見た限り女性用しかなく、男性は多目的トイレ的なものに入るしかなかった。2階、3階にあがっていくと、しっかり男性トイレもあるのだが、宝塚大劇場がいかに女性ファンを中心に設計されているかがよくわかる。そしてぶっちゃけ世の施設のトイレ全部、こうしたほうがいいんじゃないか? と僕は思う。どうしたって個室が必要な女性トイレ。公共の施設であれ、民間のショッピングモールであれ、どこにいっても常に女性だけ並ぶ列が長いのが当然のようになっているけれど、もっと男性トイレを小さく、その分女性トイレを大きくして解消することはできないものかねと、ずーーーーーっと思い続けて生きてきたので、そこからもう痛快というか、宝塚大劇場の潔さを感じて気持ちよかった。

宝塚歌劇団の創設者は、阪急電鉄や阪急東宝グループの創業者として有名な小林一三だ。阪急電鉄の終着駅である宝塚の温泉地に多くの人を集めるため、1913年に温泉施設の余剰地を活用して少女だけの歌劇団を発案した。「家族ぐるみで安心して楽しめる国民劇」を目指し、清く正しく美しくをモットーに、安心して観劇できる上品で健全な舞台を作ろうと考えたという。なにより、日本人にエンタメのチカラを伝え、一部のお金持ちだけじゃなく、大衆にその楽しさを伝えようと、大劇場をつくり、チケット一枚あたりの単価を下げた。つまりは劇場型エンタメの仕組みが構築されたのが宝塚歌劇であり、それを作った人こそが小林一三なのだ。

ちなみに今回僕が取ったB席は3500円。いまどきこの値段でこんなにも上質な生の演劇を楽しむことができるなんてありえない。SS席やS席といったよい席こそ1万円を超えるが、それでも高いとは思わなかった。特定の推しがいる人はそういった演者に近い席で間近に体験するのがよいかもしれないが、僕のような初心者はかえってB席、つまりは二階席が良い。宝塚歌劇の全景を見通すことができるからだ。

今回、初体験かつ、一人でのぞんだゆえに驚いたのだが、物語性のある「悪魔城ドラキュラ」の公演が終わった後、35分間の休憩を挟んで、『愛, Love Revue!』というTHEタカラヅカ!な、王道レビュウ作品の上演が始まった。往年のファンも初心者のファンもともに楽しめる作品が2本目にセットされているなど知らず、満足して帰りかけていた僕は本当に驚いた。

役柄が明確で、出演者も限られるメイン作品に対し、タカラヅカらしいレビュウ作品は多くの若手が登場できる。それでもきっと選ばれし方たちに違いなく、華やかで美しいラインダンスはとにかく圧巻で、その様をみるには余計に二階席がよいと思った。

こういったエンタメをつくることで街の色を提示した小林一三。その地域編集者としての手腕にあらためて惚れ惚れする。それにしても「タカラジェンヌ」とはすごい言葉だなあと思っていたら、これもまた小林一三のしごとだった。「宝塚」とフランス語の「パリジェンヌ(Parisienne)」を組み合わせたこの和製語は1937年に初めて公式に登場。それ以前は「ヅカガール」などと呼ばれていたが、小林一三の提案から徐々に浸透させていったという。もう何から何まで学びしかない。

さて、次はいつ行こうか。と思う僕はすでに劇場どころか、ヅカファンの世界に足を踏み入れてしまっているのだろうか。

-thumb-800xauto-15803.jpg)