第79回

漫画『RIOT』で思い出す、

本づくりの原点。

2025.05.09更新

『RIOT』(ビッグコミックス)という漫画がとても面白い。高校生がzineづくりをする物語なのだが、僕自身フリーペーパーをつくるのが編集者としての原点にあるので、何気ないカットひとつひとつにシンパシーを感じて、いちいち泣きそうになる。

この漫画が生まれた背景には、昨年、僕自身も参加してみた「文学フリマ」をはじめ、各地で開催されるzine販売イベントの盛り上がりなど、昨今のzineブームがあるのは間違いないが、そういった時流とは別にある、ものづくりの根源的な楽しさや愛しさに溢れた作品で、さまざまなものづくりに勤しむ周りの友人たちにひたすら薦めまくっている。

アナログな紙メディアをつくってみたいという若者はいま確実に増えているように思う。この3月に、地元神戸で『本づくりとお金』というタイトルのトークイベントを企画し、兵庫県尼崎市で書店を経営しながら、ウェブの編集やライティング、本を通した場づくりやイベントの企画を行う「DIY BOOKS」の平田提さんと、長野県松本市を拠点に、「クラフトプレス」という言葉を提案し、個人や小規模な団体での出版を後押しする藤原印刷の藤原隆充くんの二人をお迎えした。ある意味、とてもニッチなイベントにもかかわらず、定員60名がすぐにいっぱいになり、当日も大いに盛り上がって、紙の本をつくりたいという思いを持つ人たちの多さを実感した。

ネット印刷のクオリティ向上や、Canvaのようなデザインアプリの普及などもあって、本づくりのハードルが下がっているのは、たくさんの人が本づくりをするといいと願っている僕にとっては、とてもよいことだと感じている。この10年ほどのあいだで、SNSやWEBメディア、さらにはYouTubeや各種サブスク動画などが、次々と新しい楽しさを僕たちに与えてくれて、いまやそれらが当たり前に日々の生活のなかに組み込まれている。そんないまだからこそ、紙メディアの不便さや、制限、融通の利かなさが、逆に魅力的になってきた。質量のあるモノとしての価値は、どうしたってデジタルでは得られない。

最近、大学生の娘に教えてもらったNetflixの『オフライン ラブ』という恋愛リアリティ番組を見始めた。お互い顔も名前も知らない10人の日本人がガイドブックだけを頼りに10日間、外国で過ごすのだが、スマートフォンやSNSなどのデジタルデバイスを一切使わずに同じ境遇のメンバーと出会うところから、恋愛に発展していく。見ていてなんとももどかしいけれど、そこに運命を感じたりするのは、アナログのなせるわざ。そういった高揚に自分が学生だったころを思い出す。当たり前に携帯もスマホもなかった頃の僕たちは、まさにこうしてさまざまに出会っていたよなと思い出す。

ちなみに僕がこうやって文章を書くことを仕事にしたいと思ったのは、高校生の頃、父親からワープロを譲り受けたことがきっかけだった。若い人にとってはワープロ(ワードプロセッサ)という言葉自体、馴染みがないに違いない。いまみなさんが当たり前に使っているスマホのメモ機能や「word」や「Pages」「SimpleText」などのソフトは、ワープロがソフト化されたものだ。かつてラジオが「radiko」や「podcast」などのサービスを介してスマホで聴くものではなく、ラジオという名の、いま思えばラジオしか聴けない機械で聴いていたことと似ている。

当時のワープロにはプリンターが内蔵されていて、打ったテキストがそのまま紙に印刷されて出てくるのだけれど、このことが僕のテンションをどれだけ高めたかわからない。ミュージシャンが最初にアンプを通してエレキギターをかき鳴らした瞬間を忘れられないように、僕にとっては自分が紡いだ言葉が初めて活字となってプリントされたあの瞬間の悦びが忘れられない。それは僕の表現者としての原体験だ。そこから僕は、誰に読ませるでもない自作の小説を書いたりして、日々大量の感熱紙を消費した。

その後大学生になり、バンド活動を始めた僕は、アメリカ民謡研究部、通称アメ民(あめみん)という間の抜けた名前の倶楽部に入った。とにかくその頃は表現者になりたいという若者らしい欲望を、音楽で満たそうとしていた。60〜70年代のカルチャーにやたらと憧れ、毎日ベルボトムを履きながら、ザ・スパイダース(堺正章さん、かまやつひろしさんらがいたグループ)や、ザ・タイガース(沢田研二さん、岸部一徳さんなど)をはじめとしたグループサウンズのコピーばかり演奏していたのを思い出す。

そんな風に音楽にはまって、文章を書くことから離れていた大学生時代も、相変わらず本を読むことだけは好きで、また部活の後輩やバンドメンバーにも本好きが多かったこともあって、当時流行っていた村上龍、村上春樹、花村萬月、中島らも、などの小説を貸し借りしては、感想を言いあっていた。そして3回生の夏、ついにそれが高じて、部活内の本好きメンバーたちとともに「アメ民読書研究会」なるものを立ち上げた。と言ってもたいしたものではない。それぞれが読んだ本の感想を僕がワープロで打ちなおし、そのプリントをコピー&製本して配るという、いかにも自己満足な遊びだ。

しかし今思えば僕がいわゆる編集という行為に手を染めたのは、それが最初だ。僕はそこから明確に物書きになりたいと思うようになって、いまがある。RIOTを読んでいてそんな当時の自分を思い出した。

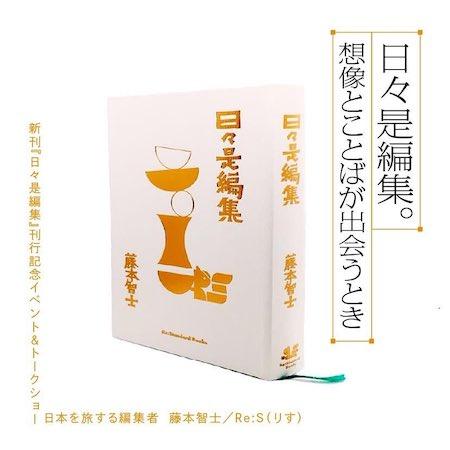

今月僕はまたあたらしい本をつくる。『日々是編集』というタイトルで、昨年立ち上げた自著専門レーベルからの小さな出版だが、だからこそ造本にもこだわって、ひとつのプロダクトをつくるように本づくりをした。いまはちょうど印刷の刷り上がりを待っているところ。このワクワクはワープロを前に出力を待つ高校生の頃となんら変わらないなと思う。本づくりはなんて楽しいんだろう。『RIOT』ぜひ読んでみて欲しい。

編集部からのお知らせ

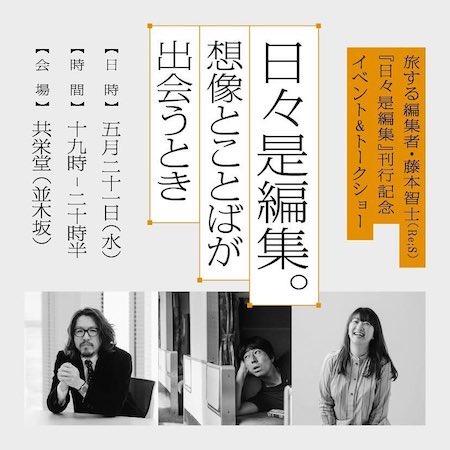

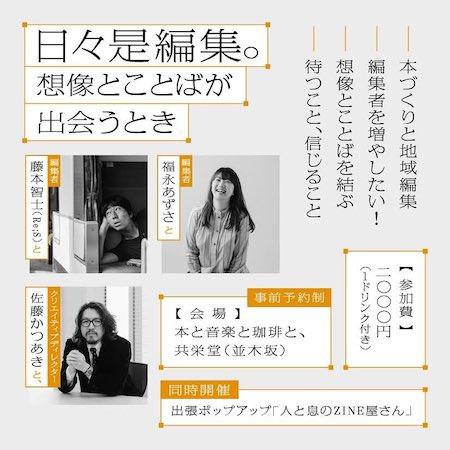

【5/21(水)19時〜】藤本智士さん新著出版記念イベント@共栄堂(熊本・並木坂)

-thumb-800xauto-15803.jpg)