第82回

まちの美意識とルールの編集

2025.08.07更新

突き抜ける青空の下、まっすぐ伸びるフェニックスを見上げながら、宮崎にいることを実感する。7月末、イベントのために訪れた宮崎はモーレツに夏だった。けれどふだん関西に住む僕は、夏の暑さも冬の寒さも関西がもっとも厳しいと思っている。宮崎の暑さはかえって心地よいくらいだった。そんなことを同じく神戸からかけつけてくれた友人に話すと、「東北で寒いのは納得できるけど、関西で寒いのが一番つらいですもんね」と、すぐに理解してくれて嬉しい。宮崎の暑さは納得できる。

今回イベントを企画してくれた宮崎市のデザイナー、後藤修さんが僕と友人の二人を空港でピックアップしてくれた。まっすぐ街に向かう前に、「せっかくいいお天気だし海のほう行きます?」と提案してくれて迷わず「青島神社に連れて行ってほしい」と伝える。宮崎県宮崎市の青島という島の中央に鎮座する青島神社。周囲約1.5kmの島全体が境内となっている珍しい神社で、島の周りを囲む岩場「鬼の洗濯板」が有名だ。そんな青島に初めてやってきたのは18年前。そもそも神社好きな僕は、青島神社で初めて御朱印という存在に出会った。お寺さんと違って収入源が想像できない神社を、未来につなげていくためには御朱印をスタンダードなものにすればいいのでは? と閃いた僕は、編集者の血が騒ぎ、これまでになかったオシャレな御朱印帖をつくったり、さまざまなアプローチで御朱印文化をスタンダードなものにするべく奮闘した。いまではすっかり御朱印をいただくという行為も、かわいいご朱印帖もふつうになって、編集者としてはよい仕事ができたなと思うのだけれど、こうやって旅を続けていると、経済合理性に走りすぎて軽薄さを感じる神社に出会うことも増えていて、個人的には本当によかったのかなと思うこともある。

今回イベントを企画してくれた宮崎市のデザイナー、後藤修さんが僕と友人の二人を空港でピックアップしてくれた。まっすぐ街に向かう前に、「せっかくいいお天気だし海のほう行きます?」と提案してくれて迷わず「青島神社に連れて行ってほしい」と伝える。宮崎県宮崎市の青島という島の中央に鎮座する青島神社。周囲約1.5kmの島全体が境内となっている珍しい神社で、島の周りを囲む岩場「鬼の洗濯板」が有名だ。そんな青島に初めてやってきたのは18年前。そもそも神社好きな僕は、青島神社で初めて御朱印という存在に出会った。お寺さんと違って収入源が想像できない神社を、未来につなげていくためには御朱印をスタンダードなものにすればいいのでは? と閃いた僕は、編集者の血が騒ぎ、これまでになかったオシャレな御朱印帖をつくったり、さまざまなアプローチで御朱印文化をスタンダードなものにするべく奮闘した。いまではすっかり御朱印をいただくという行為も、かわいいご朱印帖もふつうになって、編集者としてはよい仕事ができたなと思うのだけれど、こうやって旅を続けていると、経済合理性に走りすぎて軽薄さを感じる神社に出会うことも増えていて、個人的には本当によかったのかなと思うこともある。

18年ぶりとは言わないが、それでも10年ほど訪れていなかった青島は、よいもわるいも大きく変化していた。鬼の洗濯岩や、熱帯植物が群生する独特の植生を横目にみつつ、まずは神社にお参り。境内奥にある元宮を参拝し、一度通り過ぎた社務所へと戻る。今回僕は数冊あるご朱印帖のなかでもっとも大事な一冊を持参していた。それは当時つくった御朱印帖のなかでも最も高価なラインのプロダクトで、表紙が革でできている。僕の中で、ここぞという場面で御朱印をいただく特別な一冊となっていた。取材旅で嵐の大野智くんと一緒にいただいた青森の善知鳥神社の御朱印や、お伊勢さんの御朱印、ちょっと変化球だが僕にとっては神様なスーパーマリオの生みの親、任天堂の宮本茂さんのサインなどが並ぶ、特に思い入れの強い一冊。その最後の1ページがなぜか白紙のまま残っていることに気づき、これは御朱印の出会いとなった青島神社の御朱印をいただくためのページに違いないと持参した。

御朱印料は物価を反映しているのか1,000円と昔に比べるとずいぶん高額だった。早速、ここに御朱印をお願いしますとページを開いて差し出すと、まさか、青島神社と弁財天、二つの御朱印を捺すので見開き2面空きがないとダメだと言われてしまった。残り1ページしかなく戸惑った僕は、「それは価格の問題ですか? もちろん青島神社だけだから500円にしてほしいとか、そういうことじゃなく、ちゃんと1,000円おさめるので青島神社の御朱印だけをこのページにいただくわけにはいかないでしょうか」と聞いても、それは受けられないの一点張り。泣く泣く御朱印をいただけないまま青島神社を出た。まあそれも神社の方針なのだから仕方がない。とはいえ、少し悲しく凹んでしまったけれど、それよりも、この出来事が意味することについて考えていた。

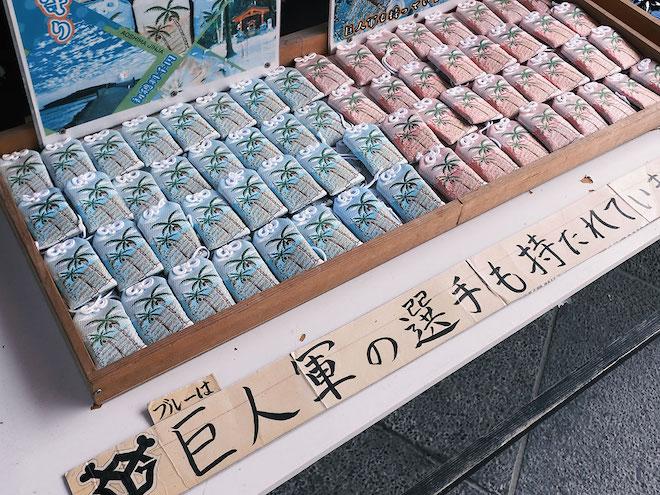

青島周辺の景色は以前より一層観光地化され、消費を煽る幟が「氷!」「マンゴー!」「ポテト!」と並んでいる。観光地と一言にしても、そこには当然グラデーションがある。そのグラデーションのひとつの物差しは僕にとって美意識だ。悲しいかな、祈りとお金が比例する世の中で、買ってくれますように!食べてくれますように!儲かりますように!という祈りは、あまりに軽薄な彩を生み、結果、街が雑然としていく。青島にかつて感じていたはずの美意識の不在に、先述の青島神社での出来事が重なっていく。なにも僕は極彩色の派手さを否定しているわけではない。その佇まいにある「美の不在」が僕には受け入れ難かった。それこそ僕が青島に来ると必ず買ってしまう青島名物の「ういろう」。そのパッケージはどれもカラフルで、ある意味混沌としているのだが、それでもそこにデザイナーの矜持や美意識を捉えることができる。ういろうと言えば、名古屋を思い出す人が多いと思うが、僕は青島のういろうが一番好きだ。それはこのパッケージデザインの美しさと、米粉と砂糖というシンプルな原料に感じる美意識ゆえ。

そう思ってさらに青島の街を歩いていたら、なんだかオシャレなタコス屋さんを見つけた。タコスに目がない僕は、後藤さんに「あの店に入りたい」と伝える。すると後藤さんの友人の店だという。青島はよい波乗りスポットでもあるので、どこかサーフカルチャーを感じる、ゆるく抜けたシンプルさのある外観で、店員さんのスタイルも店の造りもなにもかもがかっこいい。そしてなにより、タコスの美味しさったらなかった。

沖縄で食べるような、レタス!トマト!チーズ!タコミート!最後にサルサソース!といった大味なものも美味いが、ここ『SANBARCO(サンバルコ)』のタコスは、地元の伝統野菜や、近海の魚などがふんだんに使われていて、そこにはもはや美意識しか感じられないほど。さっきまでの胸のざわめきが綺麗に消えるほど癒された。ちょうどここサンバルコのTシャツデザインを後藤さんが手掛けており、先日納品されたところだと、オーナーの男性が嬉しそうに教えてくれた。

偶然視界に入ったお店ながら、とても意味のあるお店との出合いだった。

その後、宮崎の街なかに到着しチェックインを済ませたあと、後藤さんの奥さんがやってらっしゃるという『BOOZA』という名の水餃子屋に連れて行ってもらった。県内産の小麦粉をつかった皮をベースに、時期に合う材料をいれながらつくる水餃子の美味しさはもちろん、副菜の充実にこんなお店が近くにほしいと心底思った。

そもそもBOOZAのある通りのお店がみんなよい佇まいで、水餃子をいただきながら後藤さんにそのことを伝えると、なんと後藤さんがこの小さな通りの商店会の会長なのだと教えてくれた。どうりで!と思いつつ、そこにある美しさの要因は具体的にどこなのだろうと考えた。すると後藤さんが、前任の会長さんたち町の先輩方のことを話してくれて、なるほどそういうことかと唸った。

後藤さん曰く、この通りがごちゃごちゃとしていないのは、前の世代の商店会のみなさんが、この通りの景観条例を定めてくれていたからだという。「自動販売機禁止」や「のぼり禁止」といったルールを定めたことで、いまもなお美しさが保たれている。

青島のように、外からさまざまな資本が介入し、経済合理性のもと、そのまちにあったはずの美意識がひとつひとつ削がれていく状況は、多くのまちで起こっていることだ。その結果、まちの風景が雑然とし、ついには損得という物差しひとつでしかコントロールできないまちになってしまうという流れを個人的にもいくつか経験してきた。そんな「まちの美意識」の再生に必要なのは、そこに負けじとふんばるお店のオーナーの美意識と、それを後押しするルールづくりなのかもしれないと、そんなことを考えた宮崎だった。

-thumb-800xauto-15803.jpg)