第85回

ZINEづくりからはじめる、地域編集

2025.11.11更新

最近、地域編集をテーマに話してほしいという依頼が増えてきて、地域編集という言葉が自然に受け入れられるようになってきたことを実感している。連載を始めた当初は、自分でもどこか違和感を持ちながら使っていた地域編集だけれども、いまでは自ら当たり前のように使うようになってきている。そんな今だからこそ、あらためて僕なりの地域編集について整理しておきたいと思った。

「地域編集のこと」という、まっすぐなタイトルで、気づけば既に85回も連載をさせてもらっているが、スタート間もない11回目で「書籍編集と地域編集」というタイトルの記事を書いた。

書籍編集であれ地域編集であれ、すべては取材から始まるという事実から、編集というものの源流について言及したその回の最後、僕は「地域編集のはじまりとして書籍編集をしている」と述べている。あくまでも個人の話ではあるが、とはいえ、地域編集のスタートに本作りを据えることはとても有効だと思うし、実際にそういう事例を多く見るようになった。

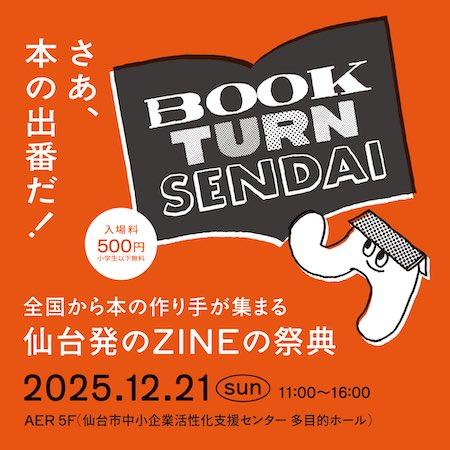

12月21日に宮城県仙台市で『BOOK TURN SENDAI』というブックマルシェイベントを開催する。全国各地から出店してくれることになったZINEの作り手と、彼らがつくる書籍たちは、まさにその象徴だ。

長野県信濃町に暮らす編集者、徳谷柿次郎がつくる『A GUIDE TO SHINANO-MACHI』。同じ長野の伊那谷という町で活動する編集者、奥田悠史くんたちの『sees magazine』。遠く北海道の東側、道東地区の友人たちがつくる『.doto』は一冊の本を旗印に、さまざまな企業をも巻き込んでいまや北海道全域を編集し続けている。また最近、山梨でMOKUHON PRESSという出版レーベルを立ち上げたばかりの土屋誠くんは、これまでも「BEEK」という雑誌を編集したりしながら、10年も続く富士吉田市のマルシェイベント「ハタオリマチフェスティバル」を仲間たちと編集し、かつて機織りで栄えた町を未来へとつないでいる。はたまた、静岡県南伊豆のローカル×ローカルの伊集院一徹は、得意の漫画で本作りをしながら、運営する宿を拠点に地域編集に取り組んでいる。さらに、書籍編集⇄地域編集の往復を続ける大先輩として忘れてはいけないのが、岩手盛岡の「てくり」。とまあ、このまま書き連ねていてはキリがないほど、書籍編集をベースに地域編集を実践するローカルの編集者たちは多い。

そう思えば『BOOK TURN SENDAI』は、単なるZINEのマルシェではなく、ある意味で地域編集者の祭典とも言えるような気がしてきた。それはまさに、地域づくりの入り口としてのZINEづくりがいかに有効で、且つ大切であるかを、地域で暮らす多くの人たちが直感的に感じ、行動してきたことの現れなのだと思う。

以前この連載でも軽く紹介させてもらった『RIOT』(小学館)という漫画がある。シャンハイとアイジという高校生二人が、デジタル全盛なこの時代に紙の雑誌をつくろうと奮闘する話で、その初々しい姿に、毎話ときめいている。わからないながらも見様見真似で雑誌を完成させていく姿はとにかく愛おしく、僕自身の原点をも思い出させてくれる。

主人公二人がアナログな作業を重ねてつくったその冊子が、ZINEと呼ばれるものだと知った彼らは、ZINEづくりに自分たちの居場所を見つけ、そこにまっすぐ情熱を注いでいく。そんな彼らの舞台は都会ではなく地方の町。周りの友人たちがスマートフォンの画面ばかり見ているなかで、彼らはアナログなZINEづくりを通して、自分たちが暮らす地域の足元にこそ、おもしろさがあることに気づいていく。まだようやく3巻が出たばかりだが、これからの展開が楽しみで仕方がない。

こうやって漫画RIOTでも表現されているように、書籍編集やZINEの編集は、地域編集の第一歩。自分が暮らす街を変化させたい。自らの手で暮らす町の未来をつくっていきたい。そんなまっすぐな志を持つ人たちは、ぜひZINEをつくってみるところからはじめてみてほしい。

実はBOOK TURN SENDAIの会場で、RIOTの複製原画展を開催出来ることになった。個人的に心に響いたシーンの複製原画を飾ったり、たった1日のイベントだが、会場限定のグッズも用意している。きっと多くの人が、自分もなにかつくりたい!という衝動を抱えて帰ってくれるんじゃないだろうか。

そしてもちろん、我らがミシマ社もたくさんの本を抱えて出店しにきてくれるから、東北方面の読者はこの貴重な機会にぜひいらしてほしい。

編集部からのお知らせ

【12/21(日)ミシマ社も出店!】「BOOK TURN SENDAI」が開催!

ZINEブームとまで言われるいま、日本全国でたくさんの個性あふれる本が生まれています。

印刷部数の少なさから、Amazonや大型書店などではなかなか流通しない、それら小さな出版物は、だからといってクオリティが低いとか、内容が薄いとか、決してそんなことはありません。

テーマこそニッチかもしれませんが、小さな出版だからこそ、経済合理性をベースとした最大公約数的な編集ではない、流行りから距離を置いた内容や、属人的な偏愛が詰まった本になっていて、それこそが真に健全な出版の豊かさなのではないかと、長く編集の仕事を続けてきた僕は思っています。

その背景には、クリエイティブに関するテクノロジーの進化や、印刷技術の向上に伴う大衆化によって、個人による本づくりのハードルが下がったという状況がありますが、一方で本づくりというのは、編集・デザイン・印刷といった大掴みなカテゴリーでは語りきれない職人的技術の結晶でもあり、「BOOK TURN SENDAI」では、一般公募枠のほかに、そこにある技術の素晴らしさに気づいてもらえるようなプロフェッショナルな作り手にも参加いただいています。

そしてそれら新たな出版の動きが、これまでメディアの中心とされてきた東京ではなく、地方からこそ起こっていることを、このイベントで感じてもらえれば嬉しく思います。

わたしたちの声を、思いを、届ける表現としての、本のチカラが求められています。

さあ、本の出番だ!

BOOK TURN SENDAI プロデューサー

藤本智士(編集者/Re:S)

開催日時:2025/12/21(日)11:00〜16:00

会場:AER 5F (仙台市中小企業活性化センター 多目的ホール)

宮城県仙台市青葉区中央1丁目3−1 5F

入場チケット販売価格:500円 ※小学生以下は無料!

販売期間:2025年10月17日(金)〜12月20日(土)

※規定枚数に達し次第、販売終了となります。

-thumb-800xauto-15803.jpg)